雑科学ホーム

hr-inoueホーム

● 立体映像の話 ●

3次元の世界

この世の中が3次元であることは誰でも知っていますね。アインシュタインの相対性理論では時間と空間を同列に扱って、この世界を4次元としていますが、ここでは空間の部分だけ取り上げますので、3次元でOKです。それでは、次元とは何でしょうか。

辞典を見てみましょう。「線形空間で互いに独立にとれる成分の数」・・・。またわかったようなわからないような表現が出てきました。別の言い方をすれば、空間の次元というのは、「その空間のある場所を特定するのに必要な要素の数」ということです。例えば、京都の「四条河原町」と言えば、四条通りと河原町通りの交点ということで、「四条通リ」という要素と「河原町通り」という要素の2つが示されて初めて場所が特定される、ということです。あれっ、1個足りない? 残りの1個は高さ、例えば「マンションの5階」、といったところでしょうか。

要するに、縦方向と横方向と高さ方向の3つの要素があるのが3次元空間です。当たり前ですね。ちなみに、0次元というのは「点」です。紙の上に書いた「点」ではありませんよ。紙の上の「点」はどんなに小さくても面積を持っていますし、僅かですが鉛筆の粉で盛り上がっていますから、やはり3次元。本当の0次元は、面積も体積もありません。ただの「点」ですから、場所の特定も何も、初めから1箇所しかありません。1次元は「線」です。基準点から何m、というように、一つの要素を決めてやれば場所は特定されます。もちろん、この「線」には、幅はありません。2次元は高さのない「面」。ここでは、2本の線が直角に交わることができ、XとYという2つの要素を決めてやれば場所は一つに決まります。そして3次元が「立体」。3本の線が互いに直角に交わることができます。場所を決める要素は、X、Y、Zの3つです。では、4次元は? 理屈の上では「4本の線が互いに直角に交わる世界」ということになるのですが、残念ながら我々3次元世界の住人には具体的に想像することはできません。もしもそれが具体的に見えたら・・・、その瞬間に4次元世界に飛び移ってしまうかもしれません。そう言えば、地下鉄の構成が複雑になりすぎてメビウスの環のようになり、2次元世界に消えてしまう、というSFもありました。

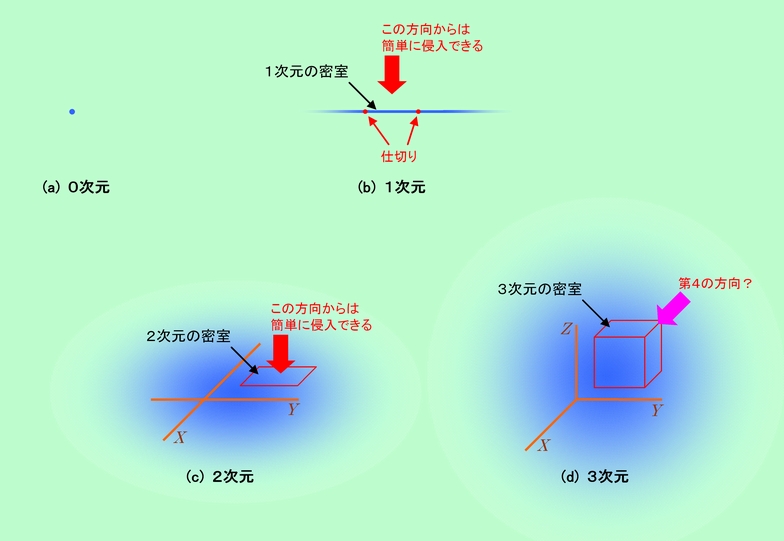

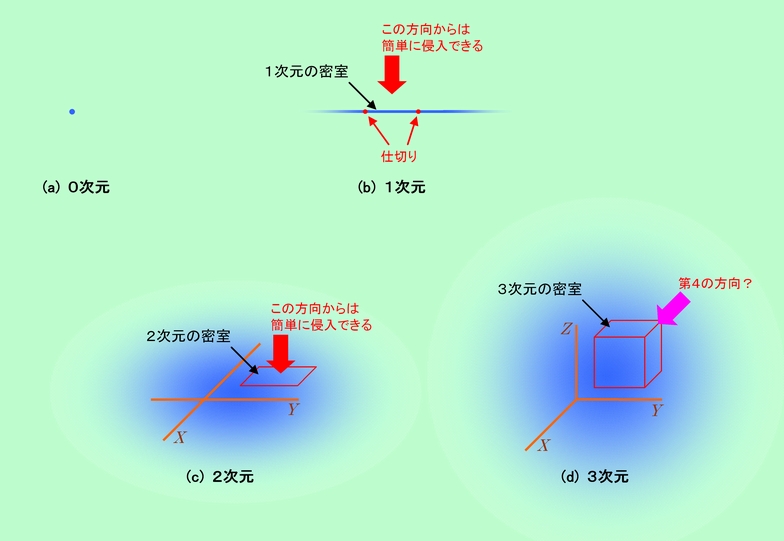

SFついでに、もう一つ横道にそれましょう。各世界での「密室」の話です。1次元世界での密室は、線上の2箇所に仕切りを作れば完成です。2つの仕切りの間には、同じ1次元世界の住人は侵入することができません(図1(b))。ところが、2次元世界の住人から見ると、図の矢印方向から簡単に侵入できます。同様に、2次元世界の密室は図1(c)のようなものですが、3次元世界の住人は、図の矢印の第3の方向から簡単に侵入可能です。ということは・・・、我々の3次元世界で、どんなに完璧な密室、どんなに完璧な金庫を作っても、4次元世界の住人にとっては第4の方向はガラ開きで、自由に出入りできてしまう、ということになります。これがSFの世界だけのことなのかどうかは誰にもわかりません(たぶん)。

図1 n次元世界での密室

ところで、図1では1次元として直線、2次元として平面を示しました。ですが、これらは何も直線や平面である必要はありません。1次元の世界がぐにゃぐにゃ曲がった線であっても構わないのです。もしかすると、環のようになっていて、どんどん進むと元に戻るような世界なのかもしれません。もっとも「ぐにゃぐにゃ曲がる」といっても、それは2次元や3次元の世界の住人には容易に描くことができますが、当の1次元世界の住人には、自身のいる世界が曲がっている状態を想像することはできません。同様に2次元世界は、例えば球や円柱の表面のような曲面であってもよく、それは2次元世界の住人には想像できない形なのです。このことは3次元の世界でも同じです。この3次元空間が曲がっている状態、というのは、我々には想像できません。ですが、「形が想像できない」、「描けない」、からといって、それが「実際には存在しない」、ということはできません。現に、アインシュタインの一般相対性理論では、質量があると空間が曲がり、その空間の曲がりによって、通常は万有引力として扱われている現象が説明されているのです。具体的な形は描けなくても、現象としては認知できる、ということです。

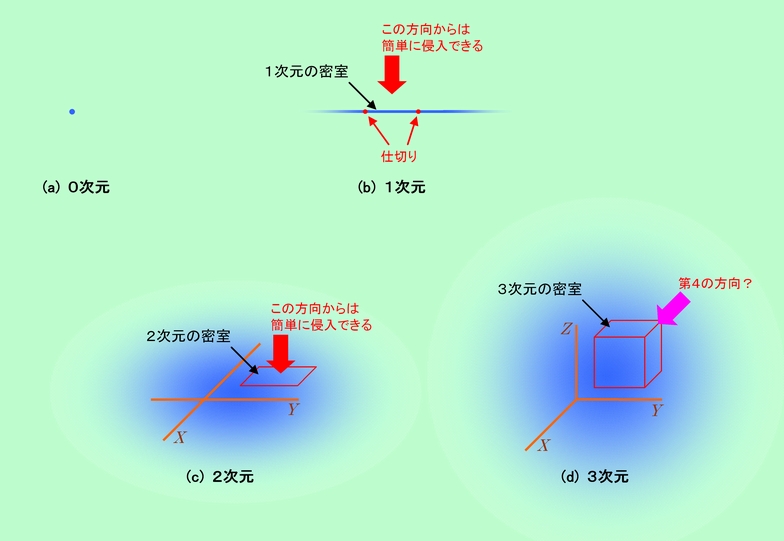

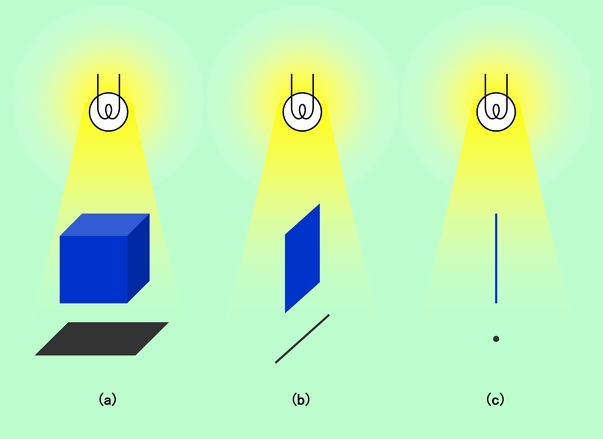

次元について、もう一点付け加えておきます。それは「影」のことです。3次元世界の影は平面になりますから2次元です(図2(a))。それでは2次元世界の影は、というと、図2(b)のように線、つまり1次元になります。「斜めから光を当てれば面状の影ができる」と言ってはいけませんよ。2次元世界には、面からずれた斜めの方向というものは存在しないのですから。同様に、1次元世界の影は点、つまり0次元です(図2(c))。光を当てて影を作る操作というのは、その照射方向の要素を消してしまう操作ですから、このように次元が一つずつ下がるのです。

図2 n次元世界で影を作る

絵や写真は影

話を3次元世界に戻しましょう。3次元世界での「影」は2次元だと書きました。同じように、絵や写真、映画の映像なども全て2次元です。写真や映画のフィルムは、レンズで作った像(これは3次元です)をフィルム上に投影したものですから、まさに「影」であり、ビデオ映像なども、平面のディスプレイに投影された「影」の像です。このような2次元の像を見ても奥行きがあるように感じるのは、経験的に覚えている立体像に無意識に変換しているからです。

これに関連して、面白い実験があります。図3はある風景の写真です。これをまず両目で見ます。何の変哲もない普通の写真ですね。次に、片目をつぶって見てください。どうです? 両目で見たときよりも奥行きが感じられませんか?

写真を見るとき、過去の経験から立体に変換していると書きました。ところが、両目で見ている場合、これは平面であるという情報が頭に入って来ますので、この情報が、立体に変換する際に障害になります。ところが片目の場合は、見ているものが実は平面である、という情報は入って来ませんから、頭の中では無条件に立体像が組み立てられるのです。一種の思い込み、先入観と言ってよいかもしれません。

図3 平面の写真なのに奥行きがある?

このような思い込みを利用したトリックがたくさんあることはご存知でしょう。例えば、奥に向かって天井が低くなる部屋を作って、実際以上の奥行きを見せたり、部屋の奥にいる人を巨人に見せたり、といった類です。これらも、片目で見るとよけいに引っかかりやすくなるのです。

平面の像を立体的に見せるには

先ほどの「片目で見る」というのは最も簡単な立体視の方法ですが、人の思い込みを利用するという点では、ちょっとインチキですね。ここからは本当の立体映像の話に移ります。

まず、人間の目でなぜ立体的に見えるかということですが、これは詳しい説明は不要でしょう。要は、右目と左目が少し離れているために、それぞれの目で見える像の角度が僅かに異なり(視差)、その違いを脳で立体として認識しているわけです。それならば、映像を立体的に見せるためには、右目と左目に、それぞれに対応した角度の異なる像を見せればよい、ということになります。具体的には、目の間隔程度離して置いた2台のカメラで(または1台のカメラで位置を変えて2回)映像を撮り、その2つの映像を、右目と左目のそれぞれで見るようにすればよいわけです。その見せ方にはいくつかの種類があります。

最も簡単なのは、2枚の映像を並べて置き、それぞれを右目と左目で見る方法です。この方法は写真にはよいですが、動く映像にはちょっとつらいですね。そこで一つの映像の中に、右目用と左目用の2つの成分を潜り込ませ、特殊なメガネを通して見る方式がよく使われています。さらに最近では、メガネをつけないで、裸眼で見ても立体的に見える技術が開発されて来ています。

これらの視差を利用した方法の他に、立体映像にはもう一つの方法があります。それは、実際に目の前に立体的な実物があるかのように光を操作する方法で、その代表格がホログラムです。

それでは、これらの方法を少し詳しく見てみましょう。

ステレオスコープ

右目用と左目用に撮影した写真を並べて置き、それぞれを右目と左目で見るようにしたのが、2枚一組の立体写真です。このような写真を撮るための専用の道具もありますが、そんなものを使わなくても、普通のカメラで、6cmほど横に移動して2枚の写真を撮れば、立派な立体写真になります。図4はこのようにして撮影した写真の例です。

図4 簡単な立体写真

2枚の写真の真中にハガキなどを立て、10cmぐらいの距離から見れば、(少々ボケた像になりますが)2つの像が頭の中で重なって立体的に見えます。

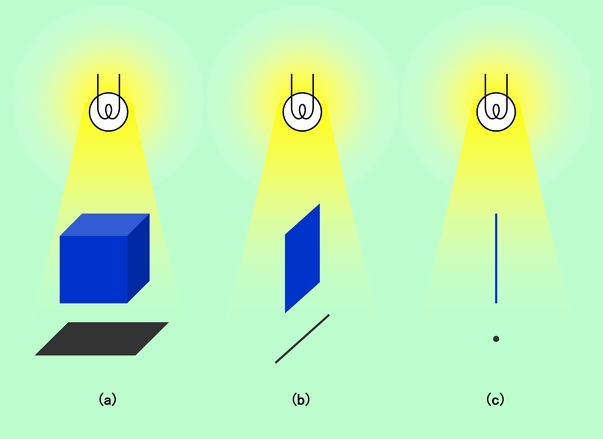

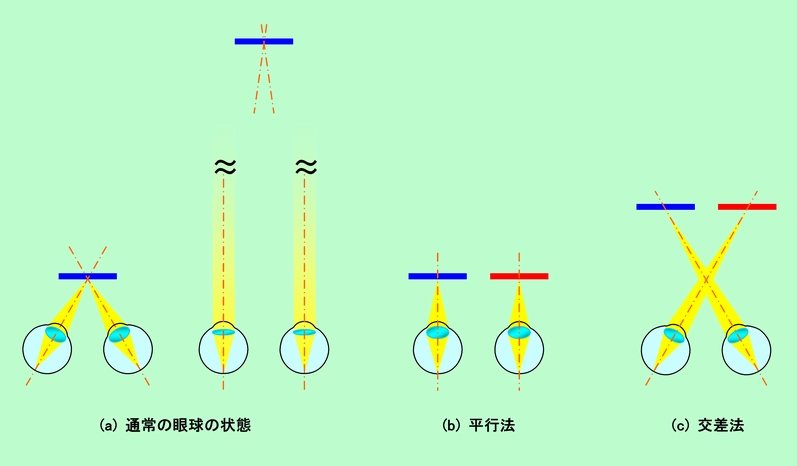

慣れてくれば、像がボケるような近距離からでなくても、50cm程度離れたところから2枚の像をうまく重ね合わせて見ることもできます(立体視といいます)。また、図4は向かって右の写真が右目用、左の写真が左目用ですが(平行法)、これを左右逆に置き、いわゆる寄り目状態で、右目で左、左目で右の写真を見る方法もあります(交差法)。どちらの方法も、練習すれば大抵の人はできるようになるみたいです。このような立体視をしている時の目の状態を図5に示しました。

図5 立体視をしている時の眼球の状態

通常人間の目は、左右が同じ点を見るように動きます。ですから、図5(a)のように近くを見るときは寄り目に、遠くを見るときは両目の向きが平行に近い形になります。これを左右バラバラに動かすことは、カメレオンならともかく、普通の人間にはできません。一方、目の焦点は、それぞれ目標物に自動的に合わされます。近くを見るときには目の中のレンズ(水晶体)が膨らんで度が強くなり、遠くを見るときにはレンズが薄くなって度が弱くなるのです。では、立体視しているときはどうでしょうか。

平行法の場合を説明したのが図5(b)です。この時、両目の方向は遠くを見る場合と同じ、平行に近い状態にあります。しかし、目の焦点は、近くの写真に合っているのです。交差法の場合はその逆で、目の方向は近くを見るときの「寄り目」状態ですが、焦点は、より遠くの写真に合わされています(図5(c))。このように、目の方向と焦点とを別々に制御することは、少し練習すればできるようになるのです。

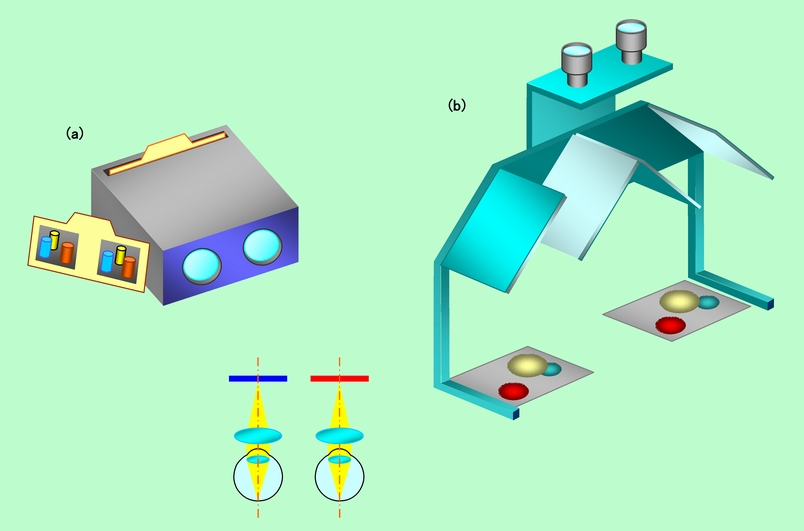

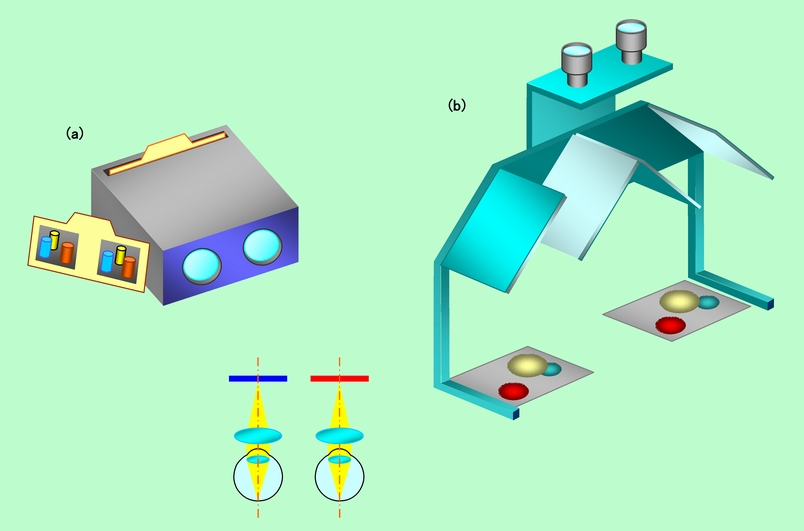

このようなやり方で立体視ができるのですが、やはりパッと見てすぐに立体的に見える、というわけにはなかなか行きません。そこで、より見やすくするための道具として、ステレオスコープがあります。名前は大げさですが、凸レンズが2個付いただけの簡単なものです。よく雑誌の付録などにも付いていますので、大抵の人は見たことがあるでしょう。虫メガネか老眼鏡の玉があれば簡単に作れます(図6(a))。

これをもう少し高級にしたのが図6(b)の形のもので、机の上などに置いた絵や写真の像を2枚の鏡で反射させてレンズのところに持って来る方式です。図6(a)のスコープでは、見ることのできる写真の大きさはせいぜい5cmというところですが、図6(b)の方では、L版などの大きい写真も使えます。

図6には、ステレオスコープで見るときの目の状態も示しておきました。この時、両目の方向は、遠方を見る時と同じで平行に近くなっています。裸眼による立体視では、ここで目の焦点を無理やり近くの写真に合わせていました(図5(b))。ステレオスコープでは、目の前に凸レンズがありますから、そのはたらきで写真の像はもっと遠くにあるように見え、目の焦点は普通に遠くを見るような状態でよくなります。つまり、目の方向と焦点とをずらすような不自然なことをしなくても、図5(a)のように普通に遠方の物体を見るときの感覚でよいのです。別の言い方をすれば、目の方で無理に調節しなくても、凸レンズの助けでレンズの度を強くした状態を作り出せるので、無理なく近くの写真に焦点を合わせることができるのです。

図6 ステレオスコープの概観と、眼球の状態

特殊メガネを使って見る方法

2枚の写真を並べて使う方法は、写真を扱う分にはいいですが、動く映像を扱うとなるとやっかいです。例えば、ステレオスコープの写真を入れる部分にスクリーンを張り、反対側から、右目用カメラと左目用カメラで撮った映像をそれぞれのスクリーンに投影すれば、動画でも見ることはできます。しかし、映像を見られるのはスコープを覗いている人に限られますし、対象も小さい映像に制限されます。そこで、大きなスクリーンに映像を写し(もちろん、小さな絵や写真でも構いませんが)、特殊なメガネをかけることで大勢で同時に見られるようにする方法が実際に広く使われています。

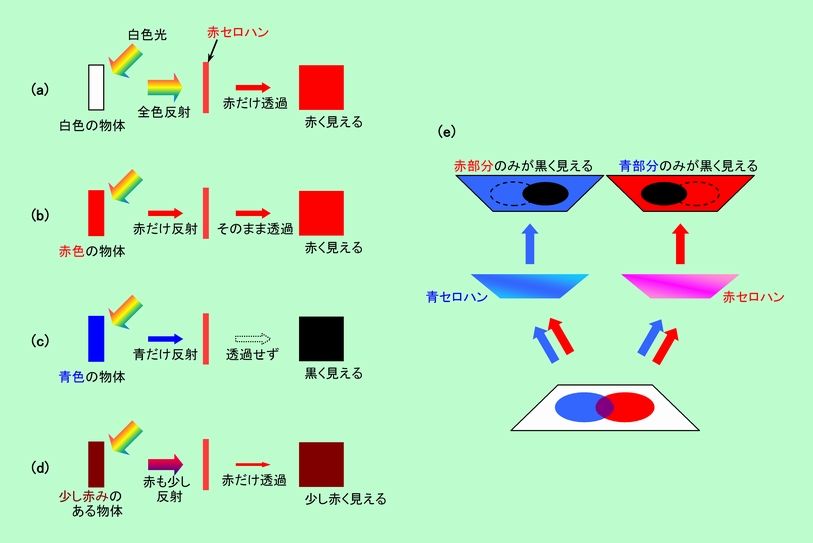

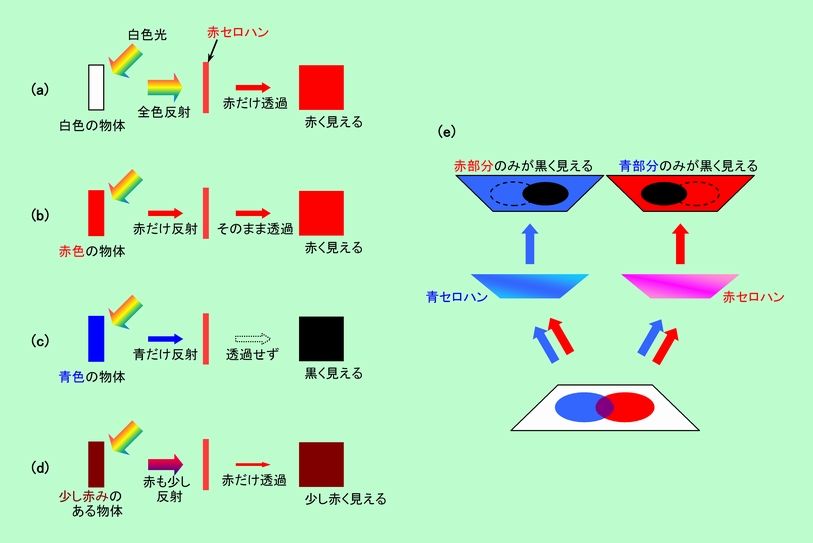

その中で、最も簡単で、子供の雑誌の付録などにもよく使われているのが、赤と青の2色を使う方法です。例えば左目用の映像を赤に、右目用の映像を青に着色し、これらを重ねます。そして、これを見る人は、左目側に青、右目側に赤のセロハンを張ったメガネをかけて見ればよいのです。この方法の原理を図7に示しました。

図7 赤−青立体写真の原理

通常の光には(太陽の光でも電灯の光でも)様々な色の成分が混ざっています(白色光)。白い紙などは、この全ての成分を反射します(表面の状態によって強度は落ちますが)。白色光が赤いセロハンに当たると、光の成分のうち、赤い光だけが通過しますので、白い紙も赤く見えます(図7(a))。一方、赤色の物体が赤く見えるのは、その物体が光の中の赤の成分だけを反射して他は吸収しているためですから、赤に着色された像からは元々赤の成分しか出ておらず、これは赤いセロハンを素通りします(図7(b))。その結果、赤のセロハンを通して見ると、全ての成分を反射している白地の部分と、赤の成分だけを反射している赤色の部分とが全く同じ状態となり、赤の像は見えなくなってしまうのです。逆に青の光は赤のセロハンを通過できません。そのため、青色の部分は光が全く出ていないのと同じ状況になり、黒く見えることになります(図7(c))。その中間の、少しだけ赤が混じっているような部分から出る光は赤セロハンを通り抜ける光が少しだけありますから、グレーに赤味が混じったような色に見えます(図7(d))。というわけで、赤セロハンを通すと青の映像のみが黒っぽい像として、また青セロハンを通すと赤の映像のみが黒っぽい像として見えますから、それぞれの色の映像を右目用と左目用にしておけば立体視が可能になるのです(図7(e))。

映像を着色するには、撮影時にカメラの前に色フィルターをかけるか、またはスクリーンに投影する時に映写機にフィルターをかけます。また、最近ではパソコン上で簡単に着色処理ができますから、フィルターを使わずに映像を作ることも容易にできるようになっています。これらの色付き映像を、スクリーン上または紙面上で重ねれば、立体映像ができあがります。

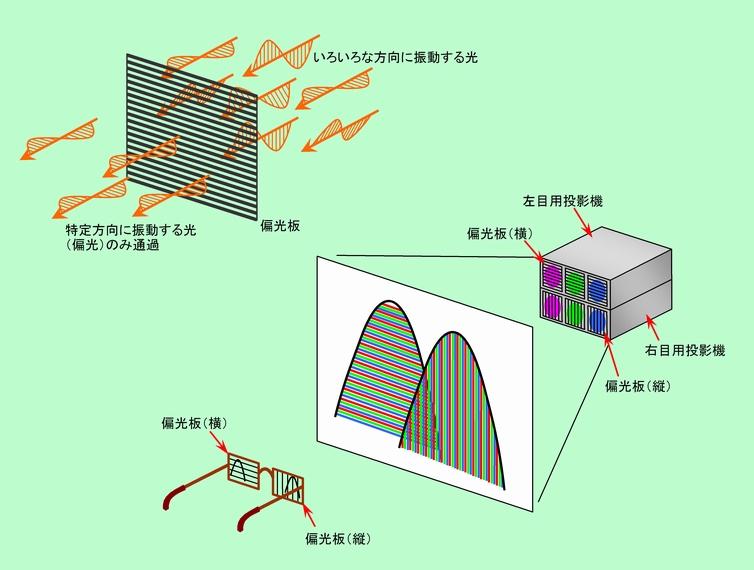

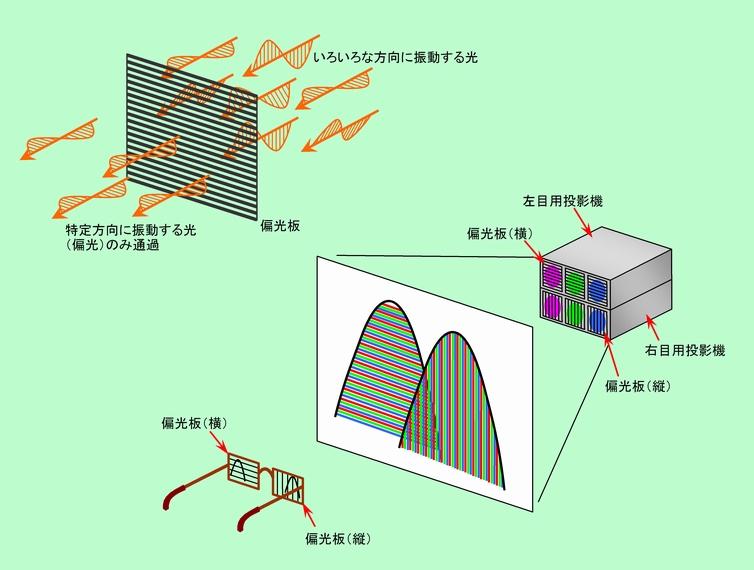

2色に色分けする方法では、当然ですが、カラー画像は扱えません。カラーの映像を立体視するには、偏光を利用するのが一般的です(博物館や各種展示会で見られる立体映画などはほとんがこの方式です)。この原理は図8のようなものです。

図8 偏光を利用した立体映像

光というのは、電場と磁場が互いに直交方向に振動しながら伝わって行く波です。電場と磁場の両方を考えるとややこしいので、通常は電場だけで表現します(図8には電場だけを描いています)。さて、普通の光では様々な振動方向を持った波が混じっています。しかし、偏光板という特殊なフィルターを通すと、特定の振動方向の波だけを通過させることができます。このように振動方向の揃った波を「偏光」と呼びます(偏光については

顕微鏡の話参照)。偏光板はスリットのようなものですから、偏光板の向きを変えることで、望みの方向に振動する偏光を取り出すことができます。図8の上側の図では、横方向の偏光板を使って横方向に振動する光のみを取り出した様子が描かれています。また、一旦作った偏光に対して同じ方向に向いた偏光板を置くと、光は素通りしますが、直角方向に向いた偏光板を置くと、今度は通過することができず、完全にカットされてしまいます。このような性質を利用して、立体映像を作り出すことができるのです。

そのためには、図8下のように、左目用の映像を投影する映写機に横方向の偏光板を、右目用の映像を投影する映写機に縦方向の偏光板をかけ、これらを重ね合わせた映像をスクリーンに投射します(1台の映写機で、半分に間引きした映像を右目用と左目用に割り当てる方式もあります)。この像を、左目側に横方向、右目側に縦方向の偏光板を取り付けたメガネを通して見ると、先ほどの説明のように、左目には横方向の偏光でできた左目用の映像のみが、また右目には縦方向の偏光でできた右目用の映像のみが見えますから、立体視が可能になるのです。

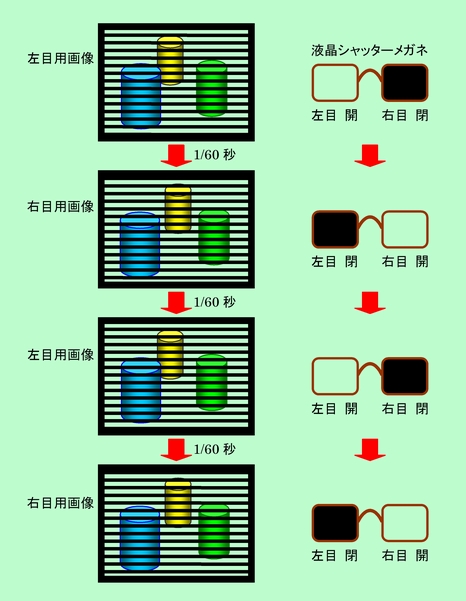

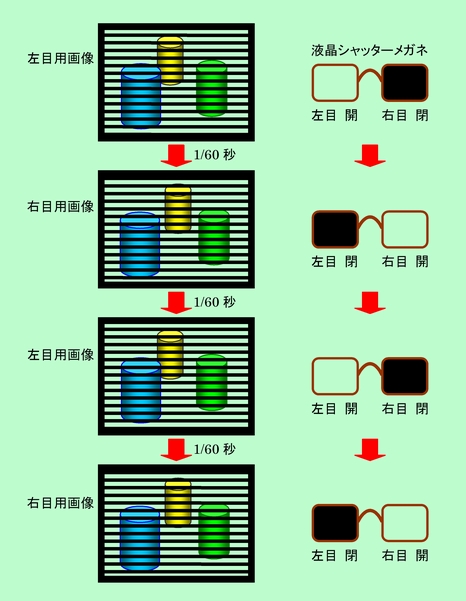

特殊メガネを使った立体映像には、もう一つの方式があります。これは、右目用の映像と左目用の映像を高速で交互に切り換え、それと同期して交互に開閉するシャッター付きのメガネをかけて見るものです。映像の切り換えには人間の目に違和感がない程度のスピードが要求され、通常は毎秒60回(右目用と左目用のセットを30回)です。このような高速の切り換えに対応するシャッターに、カメラのような機械仕掛けのものを持って来ても、バチャバチャと騒音、振動が激しくて、とても使いものになりません。そこで、電気的な信号で開閉できる液晶シャッターが使われています。

「液晶」と呼ばれる、分子が方向を揃えて並ぶ性質のある液状物質を透明電極の間に挟み、これに電圧をかけて分子の向きを変えることで、光の透過、遮断を切り換えるものです。静かで高速なシャッター、というわけですが、赤−青方式や、偏光板方式と比べると、メガネは少々ゴツい感じになるのは仕方がありません。一方、映像を表示する側ですが、毎秒60回も切り換えるとなると、かなり特殊な設備が必要と感じるかもしれません。でも、実はそうでもないのです。皆さんが普通に見ているテレビ、これも少しずつ異なる静止映像を毎秒30コマの速さで切り換えています。しかも、1コマを1回で表示しているわけではありません。普通のテレビは横方向に512本の走査線を走らせて表示するのですが、これを1本おきに半分づつ、2回に分けて走査しているのです。ということは、その2回に分けている一方を右目用の映像に、もう一方を左目用の映像にしてやれば、普通のテレビと大差ないシステムで、高速切り換え方式の立体映像が表示できる、ということになるのです。もちろん、一つの映像を構成する走査線の数が半分になるのですから、それだけ像が粗くなる、という難点はありますが、まあこの点に関しては、(両)目をつぶりましょう(図9)。

図9 液晶シャッター方式の立体映像

特殊メガネを使わない立体映像

これまで説明してきたような特殊なメガネを使った立体映像の他に、最近では、メガネを使わないで裸眼で見ても立体的に見える装置が登場して来ています。やはり両目の視差を利用していることに変わりはないのですが、何しろ普通に見て立体的に見えるのですから、装置側でかなり複雑な工夫が施されています。

最も単純な方法は、ディスプレイに右目用の映像と左目用の映像を表示しておき、ディスプレイの前に設置した特殊なフィルターで2つの映像を分離して、見る人の右目と左目にそれぞれ送り込むものです。ここで用いられるフィルターは細かいプリズムを多数並べたような構造で、右目用映像と左目用映像が出て行く方向を少しずらすのです。この場合、左右それぞれの映像が出て行く方向は決まっていますから、見る人は決められた位置にいる必要があります。つまり、特定の場所に座った人しか立体映像を見ることができないのです。これではちょっと困りますね。そこで、複数の人が適当な位置にいても立体的に見えるようにする工夫もされています。そのために色々な方法が検討されていますが、その一つは、左右一組の映像を、1箇所のカメラだけではなく、4台、あるいは7台といった複数のカメラで撮影し、これらを同時に表示するものです。ディスプレイの前のフィルターにも当然それに応じた複雑な形状が要求されますが、このようにすると、カメラの数の分だけ、大勢の人が同時に立体映像を見ることができます。厳密には、完璧な立体映像が見える場所は特定の何箇所かに限られるのでしょうが、実際にはほぼ全ての位置から、立体を感じられる映像を見ることができるようです。この他に、見る人の位置をセンサーで感知して、映像を投射する方向をコンピュータ制御で調節する装置などもありますが、一般に普及させるのはちょっと難しそうです。

これらの立体映像とは別に、もともと平面である普通のテレビの映像などを立体的に見せる装置もあります。コンピュータで画像処理して、1枚の映像から、左右一組の映像を作り出す方式と、画像は1枚のままで、特殊なフィルターを通して少しずれた2枚の映像にする方式があります。コンピュータで画像処理する方式では、初めから左右1対の映像を準備する場合と同じレベルの立体映像が作れるようになっています。一方、光学的に操作する方式では、元々奥行き情報が含まれていない画像を立体的に見せるわけですから、多少の無理はあります。私が以前に見たものは、丸みのある立体像というよりも、平面の手前に別の平面が飛び出すような、例えば、背景の前に人物像が浮かんで見えるような、ちょうど「飛び出す絵本」的な感じの画像でした。もっとも、最近の技術の進歩は速いですから、他の方式も含めて、今後どんどん改良されては来るでしょう。

ホログラム

両目の視差を利用した方法とは全く違う原理で立体映像を作り出す技術があります。その代表がホログラムです。「ホロ(holo)」というのは「全体」「全部」を意味する言葉で、これに「記録」を意味する「グラム(gram)」がくっ付いて、「ホログラム(hologram)」となります。なお、「ホログラム(hologram)」と言う場合は、立体情報を記録した写真、フィルムを指し、「ホログラフィー(holography)」と言う場合は、その写真技術を指します。

さて、これまでの方法が、人間が立体像を知覚するシステムを利用したものであるのに対して、ホログラムは、光を走査することで、そこに本当に物体があるかのような状態を作り出す手法です。その理屈はかなり複雑ですから、ここでは、ごく大雑把な説明にとどめますが、それでも最低限、光の「干渉」と「回折」に関する理解は必要です。教科書にも出ている話ですが、一応おさらいをしておきましょう。

光の干渉

前にも書きましたが、光には波の性質があります。波ですから、山があり谷があります。そのため、2つの光がぶつかった時、山と山が重なればより高い山になりますし、山と谷が重なれば、打ち消し合ってしまいます。これが光の「干渉」です。

図10 波が干渉する様子

図10(a)には、逆方向から来た同じ波長、同じ振幅の波がぶつかる様子を示しています。波長が同じ波が干渉する場合、山と谷が交互に現れる場所(腹)と全く振動しない場所(節)が固定された、いわゆる定常波(定在波)ができることがわかります。干渉する波の波長が異なると、このように単純には行かず、例えば図10(b)のように、複雑な波形になってしまいます。

一方、図11(a)には、斜めに交わる波を上から見た様子を描いています。赤線と青線が山の位置を示しており、これらの線が交わるところは山と山が重なっている場所ですから、高い山になります。また、線と線の真中部分は谷ですから、谷と谷が重なっている場所は深い谷になります。こうしてできる高い山と深い谷の位置を時間と共に追って行くと、図11(a)の緑線の上を移動して行くことがわかります。逆に緑線と緑線の中間部分は、一方の山ともう一方の谷が重なるので、何もない平らな状態になってしまいます。その結果、波が交わっているところにスクリーンを置いて光を受けると、緑線が当たる部分には高い山と深い谷が交互に来ますから、光が強い、つまり明るい状態となり、一方緑線の間の部分は振動がない、つまり暗い部分となって、明暗が交互に現れることになります。説明図では平面状の波を示していますが、実際には光の波も3次元ですから、スクリーン上には明暗の縞模様(干渉縞)が形成されます(図11(a)の下)。

図11 干渉によってできる縞模様

干渉縞の間隔は、2つの光が交わる角度で変わります。図11(b)に示すように、大きい角度で交わった場合には干渉縞の間隔は狭くなり、逆に小さい角度で交わった場合には干渉縞の間隔は広くなります。このことはホログラムの原理を理解する急所の一つですから、よく覚えておいてください。

光の回折

光学機器の話の話でも少し触れていますが、光が障害物に当たった時に、陰になる部分に回り込むのが「回折」です。単なる障害物の端、あるいは1個の孔だけの場合には、図12(a)のように、大したことはありません。面白いのは、図12(b)のようにたくさんの孔、あるいはスリットが並んだ場合です。

図12 光の回折の様子

この場合、それぞれの孔を通った光が回折して回り込みますが、その回折した光が互いに「干渉」を起こします。その結果、山と山、谷と谷が重なって高い山、深い谷になる、つまり光が強め合う場所を追って行くと、図の緑矢印のように特定の方向に向かう光の束ができるのです(このような特定の方向に向かう光ができる現象を「回折」と呼ぶ場合もあります)。この光の束の方向は、光の波長(図の黄線の間隔)によって変わりますので、このような細かいスリットを集めたものを使うと、プリズムと同じように、光を色に分けることができます。これが回折格子です。このような回折による分光は、図12のような孔状のものだけでなく、細かい凹凸のある面での反射でも起こります(反射光も、細かい凹凸部分では散乱されて広がりますから、干渉を起こすのです)。CDの記録面が虹色に光るのも、記録に使われる細かい凹凸による回折、干渉の結果です。

回折格子のスリットの間隔(格子間隔)を変えると、強め合って出て行く光(回折光)の方向も変わります。その様子を、図12(c)に示しておきました。このように、格子間隔が広いと回折光の角度は小さくなり、逆に格子間隔が狭いと、回折光は大きな角度で出て行きます。これが、ホログラムを理解する2つ目の急所です。

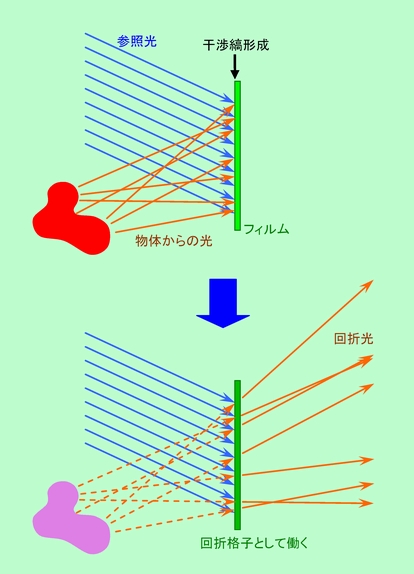

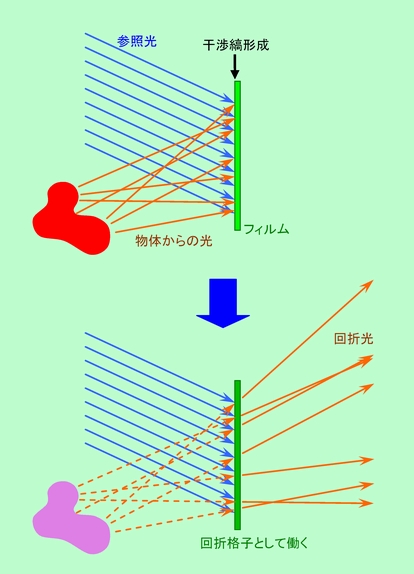

さて、光の干渉と回折が理解できたところで、ホログラムの話に戻りましょう。図13の上の図はホログラムの撮影の仕方を簡単に示したものです。撮影対象の物体に光を当て、その物体からはね返ってくる光をフィルムで受けます。これだけですと、物体から四方八方に広がって放射される光を受けるだけであり、像を作るレンズもありませんから、ただボヤッと明るい映像しか撮れません。そこで、もう一つ別の光(参照光)を同時にフィルムに照射します。すると、物体からの光と参照光とがフィルム上で干渉を起こして、ここに干渉縞を作るのです。物体からの光には様々な方向、様々な強さの光が混ざっていますから、ここでできる干渉縞も、様々な間隔、様々な方向、様々な濃さの縞がゴチャゴチャに混じり合ったものになります。一見まったくデタラメな模様にしか見えません。しかし、このゴチャゴチャ模様の中には、物体から来た光の情報が全て記録されているのです。

図13 ホログラムの原理

例えば、物体から来るある光が、参照光と大きな角度を持っていたとしましょう。交わる角度が大きいですから、図11(b)のように、干渉縞は間隔の狭いものになります。ゴチャゴチャ模様のホログラムの中には、この狭い間隔の干渉縞もキッチリ記録されています。そこで、できあがったホログラムに参照光と同じような光を当ててみましょう。すると、干渉縞は一種の回折格子ですから、この回折格子によって光が回折を起こします。縞の間隔が狭いので、図12(c)のように、参照光の方向に対して大きな角度で回折光が出て行きます。逆に、記録する時に参照光と小さい角度で交わる光の場合は、できる干渉縞の間隔が広くなりますから、このホログラムに光を当てると、幅広の回折格子によって小さい角度の回折光が出て行くことになります。

もうおわかりでしょう。元の物体から様々な角度でフィルムに当たった光は、その角度に応じて違った間隔の干渉縞を作り、これに光を当てると、元々の光の角度を正確に反映した回折光が出るのです。つまり、物体から出た色々な角度の光と全く同じ方向を持った一団の光がホログラムから出る、ということです。角度だけではありません。強い光は濃い干渉縞を作り、濃い干渉縞は強い回折光を出しますから、初めに物体から出た光の強さもちゃんと再現されます。というわけで、ホログラムを覗くと、その向こう側に物体がある場合とそっくり同じ光が目に届き、あたかもそこに物体が実在するかのように立体的な映像が見えるのです(図13下)。

博物館や科学館などに行くと、空中に物が浮かんで見えるのに、手を出しても空を切るばかりで触れられない、という展示がよくありますが、これはホログラムを利用したものです。また、平板のフィルムではなく、円筒形のフィルムにホログラムを記録することで、360°全方向から映像を見ることができる、というものもあり、例えば彫刻などを前からも後ろからも立体的に観賞できるシステムなどに使われています。

その他の立体映像

目の前に立体的な像を浮かび上がらせる方法として、ホログラム以外にもいろいろな方式が研究されています。その一つが、いろいろな方向から撮った映像を周囲から円筒形のスクリーンに投射する、という方式です。もちろん、ただ単に円形に配置した映写機で一斉に投射しただけでは立体像にはなりません。角度の違う映像が重なって見えるだけです。そのため、中央のスクリーンに特殊な細工をしたり、高速回転させたり、といった工夫がされています。

このような方法の利点は、リアルタイムに像が送れるということです。ホログラムの場合には一度フィルムを作る必要がありますが、カメラで撮影した映像を生中継で別の場所で再現することができるわけです。これを利用すると、例えば大阪にいる人が東京で開かれている会議に立体映像を送って、その場に出席しているかのように演説することもできますし、目の前に会話相手がいるかのような立体テレビ電話、なども可能になります。SF映画などにはよく登場するシーンですが、現実になるのもそう遠くはなさそうです。

雑科学ホーム

hr-inoueホーム