雑科学ホーム

hr-inoueホーム

● 静電気の話 ●

静電気の話

「静電気」という言葉を聞いたことのない人はいないでしょう。ドアのノブに手を触れた瞬間にパチッと来るのも静電気ですし、セーターを脱ぐ時にパチパチと火花が飛ぶのも静電気の仕業です。プラスティックの下敷きを服で擦って髪の毛を逆立てた経験は誰にでもあるでしょう。また最近では、静電気を帯びた風船で空中に漂うポリエチレンテープの房を操るだとか、紙コップに電気を溜めて口をつけた人を驚かすだとかの面白いパフォーマンスがテレビなどでよく紹介されています。こういう楽しい話だけではなく、静電気が火種になってガソリンに引火したり、粉塵が爆発したり、という事故も時々耳にしますね。これほど身近な静電気ですが、「その正体は何か?」と改めて尋ねられると、以外に答え難いものです。単純に言ってしまえば、「プラスやマイナスの電荷が流れないでじっと止まっている状態」ということになるのでしょうが、その電荷の正体や、それが溜まって行く過程などについては、実はいまだによくわかっていないらしいのです。誰でも知っている「静かなる電気」ですが、「静か」なだけに、かえってつかみづらいのかもしれません。

静電場の話で取り上げたのは、「静電気」が作る「電気的な場」でした。ここで話題にするのは、その「静電気」そのものです。身近さとは裏腹に、専門家の間でさえも十分には解明されていない静電気ですが、ちょっとだけ覗いてみましょう。

基本は電荷の移動

世の中の全ての物質の元は原子であり、その原子はプラスの電荷を持った原子核とマイナスの電荷を持った電子とからできている、ということは改めて言うまでもないでしょう。この原子から電子を剥ぎ取るとプラスに帯電した正イオンが残り、剥ぎ取った電子を別の原子に与えれば負イオンができる、というのも当たり前のことですね。このような正イオン、負イオン、あるいは電子が、静電気の起源です。ただし、普通の状態ではプラスの電荷とマイナスの電荷は釣り合っており、全体としては中性になっていますから、静電気は見えません。ところが、何らかの原因で電荷に偏りが発生すると、プラスとマイナスの帯電が外から見えるようになります。このようなバランスの崩れた状態が、静電気を帯びた状態です。

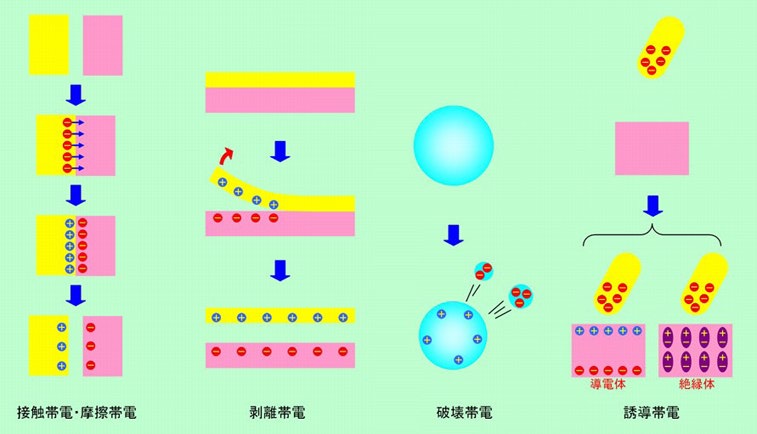

バランスを崩すためには、どこからか電荷を抜き取って、他の場所に移動させなければなりません。そのために使われる手段が「接触」や「摩擦」です。物質の中に含まれる電子のエネルギーは、その物質の種類や状態によって違っていますから、接触させただけで、エネルギーの高い方からエネルギーの低い方に向かって電子の移動が起こります。特に、電子が自由に動き回れる金属では電子の移動は簡単で、触れた瞬間に移動が完了してしまいます。ここで接触していた物質を引き離すと、その途中で一部の電荷は元に戻りますが、戻りきれなかった電荷が残って、一方はプラスに、もう一方はマイナスに帯電した状態になるのです。ただし導電性が高い金属の場合、せっかく帯電しても、通りやすいルートをたどって簡単に電荷が逃げてしまいますので、帯電状態を保つためには、電荷が逃げるルートを全て遮断しておかなければなりません。

導電性の高い金属ではちょっと接触しただけで電子が簡単に移動(接触帯電)しますが、導電性の低い物質ではそうは行きません。物質の表面はミクロに見れば凸凹ですから、実際に触れている面積は非常に小さく、なかなか電子の移動は起きてくれないのです。そこで、物質どうしをゴシゴシ擦り合わせる「摩擦」や、あらかじめしっかりとくっ付けておいた物を引き剥がす「剥離」が必要になります。プラスティックや布などは、このように十分に接触した状態を作ることで、初めて目に見えるレベルの帯電を起こすのです。とは言うものの、金属のように自由に動き回れる電子はないのですから、電子はどこから来てどこに行くのでしょうか。実はよくわからない、というのが正直なところです。プラスティックにしても繊維にしても、原子が集まってそれぞれの分子を作り、その分子が集まって構造を作っていますから、そのどこかに電子を出しやすい部分や受け取りやすい部分があるのでしょう。また、摩擦などによって表面に付いている水が細かく砕かれて電荷を帯び、これが元になって物質が帯電する、という現象もあるようです。

余談になりますが、元々静電気は、天然の樹脂(つまりプラスティック)である琥珀(コハク)を布などで擦ったときに物を引き付ける性質が現れることから発見されました。琥珀はギリシャ語で"elektron"と呼ばれますが、これが"electricity(電気)"の語源です。人間が電気を意識した発端は摩擦帯電だったわけです。

接触や摩擦とは別に、細かく破壊することで帯電する場合もあります(破壊帯電)。先にちょっと触れましたが、水を微小な水滴に砕くようなケースです。この場合、2種類の物質は必要ありません。水の場合ですと、例えば滝などで飛び散る微小な水滴に負イオンが多く含まれ、マイナスに帯電するのです(これがよく話題になる「マイナスイオン」ですが、このマイナスイオンがカラダによいかどうかについては私は知りません)。

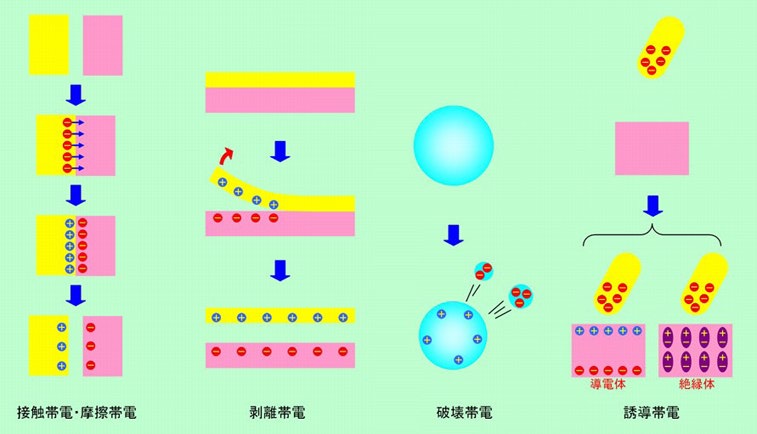

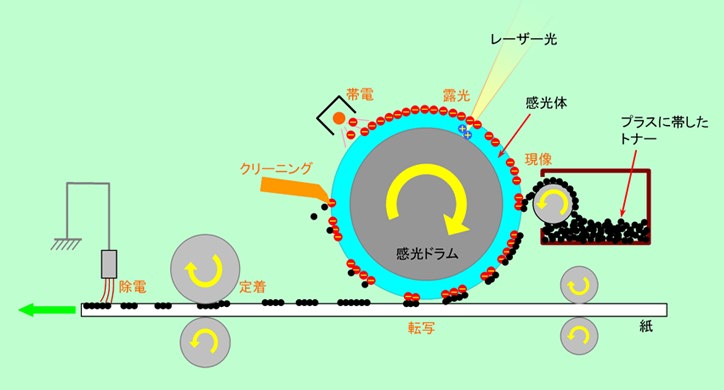

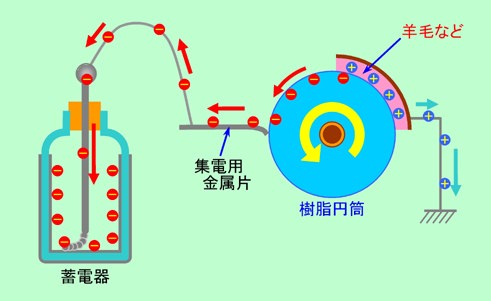

図1 静電気を発生させる方法

図1の左の3つの例は全て、接触していた物が離れる時に電荷を残すパターンでした。これに対して、物どうしが直接に接触しなくても電荷を発生させる方法があります。図1右端の誘導帯電です。誘導帯電を起こすには、まず初めに、あらかじめ帯電させた別の物を用意しておく必要があります。これを帯電させたい物に近付けると、例えばマイナスの電荷を近付けた場合、相手の中のプラス電荷が近寄って来ると同時に、マイナス電荷は遠くへ追いやられます。電気を良く通す物質ならば本当に電荷が大きく動きますし(静電誘導)、電気を通しにくい物質では電荷の偏り(静電分極)が発生するのです。この時、引き寄せられたプラス電荷は初めのマイナス電荷と引き合い、押しやられたマイナス電荷は反発されるのですが、プラス電荷の方が近くにあるために強い力を受けますから、結局2つの物質は引き寄せ合うことになります。これが、静電気を帯びた物質が電荷を持っていない物を引き付ける原因です。しかし、こうして発生させたプラス電荷とマイナス電荷の量は同じですから、初めの帯電した物質を遠くに離せば、分かれていた電荷が一緒になって元の中性に戻ってしまいます。その意味で、図1の状態では、まだ完全に帯電したとは言えません。

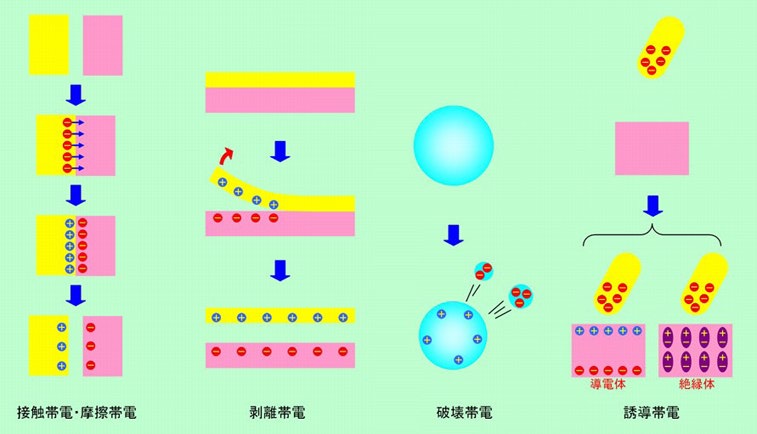

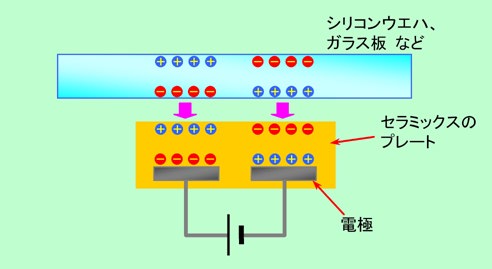

それでは、生じた電荷をそのまま残すにはどうすればよいでしょうか。電気を通さない物質の場合は難しいですが、金属などの電気をよく通す物質ならば、図2のような2つの方法が考えられます。

図2 誘導帯電で電荷を残す

図2(a)は、プラス・マイナスの電荷が分かれたところで2つに割ってしまう、という単純な方法です。実際に行なうには、2つの金属片を接触させた状態で帯電した物質を近づけ、金属の中の電荷が分離した後に引き離せばよいのです。一方、図2(b)の方はちょっと手が込んでいます。まず初めに、マイナスに帯電させたプラスティックなどの板の上に金属を置きます。金属の中では、下側にプラス、上側にマイナスの電荷が集まっているはずです。ここで金属の一端に手を触れると、マイナス電荷は人の体を通って地面に逃げて行きます。金属の中のマイナス電荷はプラスティック板のマイナス電荷から反発されていますから、逃げ道ができるとサッサと脱走してしまうのです。そうすると金属の中にはプラス電荷が余りますから、プラスティック板から離しても、プラスに帯電したまま、ということになるわけです。この現象を利用して静電気を自由に持ち運べるようにしたのがボルタ(電池の発明で有名なあの「ボルタ」です)が発明した電気盆です。ボルタの電気盆は、絶縁性の取っ手を付けた金属板を樹脂製の板の上に載せたものですが、これの簡単なものならば、図2に描いているように、アルミの皿と発泡スチロールのトレイの組み合わせで作ることもできます。なお、電気盆ではプラスティック板と金属とが接触していますから、プラスティック板の電荷が金属に移ってしまいそうですが、実際には、軽く載っているぐらいではそう簡単には電荷は移動しません。それでも、表面が湿っていたり、角の部分が斜めに当たったりすると電荷の移動が起こることがありますから、実験する時には注意が必要です。

以上のような静電気の発生方法とは別に、強引に電荷を作って送り込む方法があります。空気中で放電を起こすのです。放電というのは、強い電界や加速した電子の衝突によって空気中の分子から電子が剥ぎ取られてプラスやマイナスの電荷ができ、それを通して電気が流れる現象ですが(

プラズマの話参照)、ここで作られた電荷(電子やイオン)を受け取って、別の物が帯電することがあるのです。普通の静電気とはちょっと違う感じがするかもしれませんが、帯電した結果を見れば、止まっている電荷が保持されているわけですから、何ら変わりはありません。このような放電が絡む話はあとでも出て来ますので、頭の隅に置いておいてください。

プラスになるかマイナスになるか

静電気の正体が電荷の移動・偏りであることはわかりましたが、それではプラスに偏るかマイナスに偏るかは何で決まるのでしょうか。実際のところ、きれいに説明する理屈は見つかっていないらしいのですが、とりあえず、経験的に知られている序列(帯電列)を示すと、次のようになります。この序列の中で、遠く離れている組み合わせほど、接触させた時に多く帯電する傾向がありますから、例えばウール(羊毛)とアクリルを重ね着すると、相当な静電気が発生することがわかります。(ただし、序列については文献によって微妙に違いますし、物質が繊維状か板状かなどによっても変わるようですから、あくまでも目安です)

| <プラスに帯電しやすいもの> |

アスベスト

毛皮・人毛

ガラス

雲母

羊毛

ナイロン

レーヨン

鉛

絹

木綿

麻

木材

人の皮膚

亜鉛

アセテート

アルミ

紙

エボナイト

鉄

銅

ニッケル

金

ゴム

ポリスチレン

白金

ポリプロピレン

ポリエステル

アクリル

ポリウレタン

ポリエチレン

セルロイド

塩化ビニル

テフロン |

| <マイナスに帯電しやすいもの> |

この順序を理論的に説明できればよいのですが、それはなかなか難しく、今のところ実験的に確かめるしかないようです。ただ、金属について見れば、単純に電子のエネルギーという考え方で説明が付くようで、電子の飛び出しやすさの順序とほぼ一致しています(鉛の位置がややプラス側に寄っていますが)。一方、金属以外の絶縁性の物質の場合は、帯電列を決める決定的な性質は見当たりません。強いて挙げるならば、どちらかと言うと天然物はプラス側に、人工合成物はマイナス側に並ぶ傾向があるようです。また、水になじみやすい物はプラス側、水になじまない物はマイナス側、という見方もできます。天然物には水になじみやすい物が多いので、この2つの見方は同じようなものと言えるかもしれません。

水になじむ物というのは、分子内にプラスに偏った部分とマイナスに偏った部分を持っているのが普通です。ガラスや雲母のような無機物もそうですし、有機物でも、炭素や水素の他に酸素や窒素などを分子内に持っていると、電荷の偏りが現れます。このような場所が、電子を出しやすい、あるいは電子が出て行った後のプラス電荷を安定化しやすい、ということがあるのかもしれません(本当のところはよくわかりませんが・・・・・)。なお、電子を出すとか受け取るとか言っても、絶縁体の場合には電荷を持つのは表面のみで、しかもその数は表面の原子数万個に1個程度の割合でしかない、ということを付け加えておきます。電解質のイオン化などとは全くレベルが違うのです。

(だからと言って、絶縁体は金属よりも静電気を溜められない、ということにはなりません。後にも出て来ますが、静電気の場合は電荷がちょっと溜まっただけで、何千ボルト、何万ボルトというものすごい高電圧が発生しますので、絶縁体であろうが金属であろうが、この高電圧による限界が先に来てしまいます。このような高い電圧に逆らって電荷を押し込むことはほとんど不可能ですし、仮に押し込んだとしても、すぐに放電してしまって、とても維持することはできないのです。絶縁体も金属も、電圧は強烈に高くなるものの、実は大して電荷を蓄えることはできない、というのが正解です。)

ところで、上に示した帯電列には水が入っていませんが、実際のところはどうなのでしょうか。破壊帯電で説明したように、水もちゃんと静電気を帯びるのですから、水と他の物質を接触させてプラスになるかマイナスになるかを調べることはできそうな気がしますが、実際にはこの実験は簡単には行きません。それにはいくつか理由が考えられます。その一つは、完全に純粋な水を用意するのが難しい、ということです。水はいろいろなものを溶かす力が非常に強いので、すぐに周囲のものを溶かし込んで性質が変化してしまい、何を見ているのかわからなくなってしまうのです。また、水に溶け込んでいるものの中にはイオン性のものも多いですから、これらのイオンが静電気を中和してしまう、という問題も起こります。湿度が高いと静電気が発生しにくい、というのは正にこのことで、物の表面にも水があり、空中にも水がたくさん漂っていますから、そこらじゅうから様々なイオンが供給されて、発生した電荷が打ち消されてしまうのです(イオンを含んだ水を通して電荷が逃げて行く、という言い方もできるでしょう)。二つ目の理由としては、水と接触している物質表面がイオン化する場合がある、ということです。

微粒子分散系の話にも書いてあるように、固体の表面は水中で電荷を帯びることが多いのですが、これは静電気とは全く別の現象で、このような電荷が発生すると静電気の現象はよくわからなくなってしまいます。三つ目は、完全に乾いた表面に水を接触させ、それを完全に引き離す、という操作が非常に難しいということです。物の表面には吸着水があるのが普通で、そこに別の水を持って来ても、元々ある水の層を介しての接触に過ぎませんし、引き離す時も、物の表面から完全に取り去ることは困難です。ましてや布のように内部に水がしみ込む場合は、正確な判定はとてもできないでしょう。

ついでに言うと、上の帯電列にも、実は水が関わっている可能性があります。物の表面には、特に水になじみやすい物質の場合、吸着した水が必ずあります。この吸着水が摩擦帯電に全く無関係、というのは考えにくく、帯電列の順序が入れ替わるほどではないにしても、帯電のしやすさに何らかの影響を与えていても不思議ではないのです。

静電気の電圧はなぜ高いか

1.5Vの乾電池のプラス極とマイナス極に同時に手を触れても、普通の人はまず何も感じません。ところが、ドアノブの火花は強烈ですし、手をつないだ何十人もの人にポリカップで作った簡単な蓄電器(通称「電気コップ」)で電気ショックを与える映像などは、しょっちゅうテレビにも出て来ます。静電気のこの威力はどこから来るのでしょうか。多くの方はご存知でしょうが、これはその電圧の高さによるのです。ちょっとした摩擦帯電でもすぐに数千ボルトの電圧になりますし、電気コップでは1万ボルトを軽く超えます。ただし、高いのは電圧だけ。実際に蓄えられている電気量は微々たるもので、流れる電流は大したことはありませんから、静電気で感電事故、というような話はほとんどないのです。

それでは、ちょっとした電気でなぜこんなに高い電圧が出るのでしょうか。それを理解するために、ここで平板コンデンサーを考えてみましょう。平板コンデンサーというのは、2枚の金属板電極を向かい合わせたもので、それぞれの電極にプラスとマイナスの電荷を蓄えることができます。電極の大きさを1cm角とし、ここに10億分の1クーロンの電荷を蓄えたとします。10億分の1クーロンと言ってもピンと来ないかもしれませんが、例えば100ワットの電球を1秒間点けた時の電気量が1クーロン(1アンペアの電流が1秒間に運ぶ電気量)ですから、それと比べるといかに小さな量であるかがわかると思います。それでも、蓄える電気量をこの数倍まで増やすと空気中で勝手に放電してしまいますから、普通の静電気を考える上では限界に近い量です(そういう意味では電池に蓄えられる電気量というのはすごいですね)。このコンデンサーの電極の間隔を1μmにしてみましょう。すると両極間の電圧は約1ボルトになります。それでは、間隔を1mmまで拡げたらどうなるでしょうか。ちょっと電気の知識がある人ならすぐにわかるでしょうが、電圧は電極間隔に比例して大きくなるので、一気に1000ボルトに跳ね上がるのです。間隔が1mならば、何と100万ボルト。ほんのわずかの電気量で、このような超高電圧が発生してしまうのです。(電極の間隔を広げるだけで電圧が大きくなるのは、お互いに引き合っているプラスとマイナスの電荷を無理やり引き離すことによります。引き離すのに使ったエネルギーが、電圧と言う形で蓄えられるのです。)

普通の静電気の場合は、反対側の電極がコンデンサーのようにはっきりとはしていないケースも多いですが、たいていは地面を基準にした電圧を考えます(反対側の電極は巡り巡って地面につながる場合が多いですから)。例えば歩くことで人体に溜まった静電気の場合、人の体が地面に対して数千ボルトになっているわけです。この状態でドアノブなどに指を近付けると、先の誘導帯電の要領で、金属製のドアノブの表面に指先とは反対の極性の電気が集まります。そして指先とドアノブの距離がある程度近付くと、ついには空気の絶縁が破れて、火花を飛ばして放電が起こります。厳密に言えば、指とドアノブの間の強い電界によって空気の分子から電子が剥ぎ取られるなどしてプラスやマイナスのイオンができ(つまり電離し)、それが指やドアノブに引き寄せられて電荷を中和する、という現象が起きているわけで、結果的には、体に溜まった静電気がドアノブを通して地面に逃げたことになるのです(

プラズマの話参照)。これが、あの「バチッ」と来る電気ショックの正体です。平板コンデンサーの例で見たように電気量としてはわずかなのですが、電圧の高さゆえに、こういう不快な現象が起こるのです。ただし電気ショックの原因は、電圧の高さだけではなく、狭い面積のところに、ごく短時間に集中して電気が流れる、ということにもあります。ですから、この「バチッ」を避けるには、広い面積を通して、徐々に電気が流れるようにすればよいわけで、例えば電気抵抗の大きな床や壁に触れることで、溜まった静電気をゆっくりと(とは言っても普通は1秒もかかりませんが)逃がしてやればよいのです。

静電気による放電の話が出たついでに、カミナリのことにも触れておきましょう。カミナリ雲に蓄えられているのも一種の静電気で、電気を帯びているのは細かな水や氷の粒だと言われています。プラスの電荷が雲の上の方に、マイナスの電荷が下の方に溜まり、その間で放電が起こるのが雲の中でのカミナリ。そして、地面に発生したプラス電荷と雲の下の方のマイナス電荷との間で放電が起こるのが落雷です。単位体積当たりの電気量で言えば先の平板コンデンサーの例よりもさらに少ないぐらいなのですが、落雷の時に対極となる地面との距離は1kmほどもありますから、電圧では1億ボルト以上、というとんでもない値になってしまいます。電流の方も数万アンペアという桁違いの大きさで、仮に電圧1億ボルト、電流10万アンペアとするとワット数で言えば何と10兆ワット。ちょっと想像がつきませんね。ところが、実際の落雷の持続時間は1万分の1秒程度しかありません。これを考えると、エネルギーとしては300kWhぐらいになってしまいます(それでも十分大きいですが)。皆さんの家庭で1ヶ月に使う電力が、だいたいこんなものではないでしょうか。つまり、カミナリ一発で一般家庭の1か月分の電力になるわけです。ただし、ここで注意が必要なのは、カミナリの巨大なエネルギーの大部分は高電圧に起因しているということです。電気量という観点で見ると、10万アンペアの電流が1万分の1秒流れるわけですから、たったの10クーロン。単三乾電池の電気量が2000クーロン以上あることを考えると、拍子抜けするぐらい小さな値です。電圧が非常に高い反面、電気量はごくわずかである、という静電気の特徴は、カミナリにもしっかり当てはまるのです。(

プラズマの話参照)

昔から、カミナリのエネルギーを利用できないか、という夢物語はいろいろと語られていますが、実現できた例はありません。その理由は、この電圧が極端に高い反面、電気量が少ない、ということにあるのでしょう。1億ボルトの電圧をまともに受けられる設備などありませんから、カミナリのエネルギーを利用するにはまず電圧を落とさなければなりません。しかし、ただ単に電圧を落としただけでは、取り出せる電気量がたったの数クーロンなので、ほとんど利用価値がないのです。電圧を落とした分を電気量に変換できればよいのですが、これも簡単には行きそうにありません。むしろ電気エネルギーとしての直接利用はあきらめて、本来は効率が悪いとされる熱エネルギーなどの形で取り出すことを考えた方がよいのかもしれません。

静電気発生装置いろいろ

静電気を発生させようと思えば、下敷きや風船を服でゴシゴシ擦ってもいいのですが、図1に示した静電気の基本的な発生手法を機械的に繰り返すような装置を考えてやれば、もう少し格好よく多くの静電気を作り出すことができます。その場合、破壊帯電は繰り返し行なうのがちょっと難しいですから、摩擦や剥離帯電、あるいは誘導帯電を利用することになります。

エレキテル型静電気発生装置

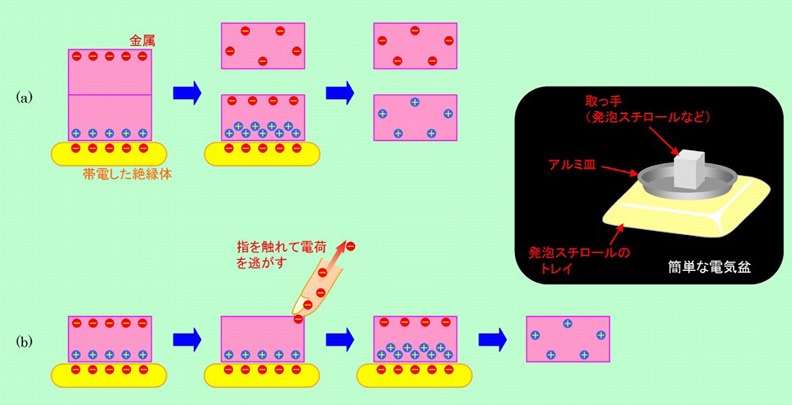

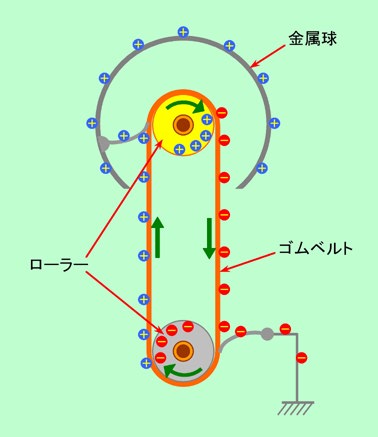

まず摩擦帯電を利用する方法ですが、ゴシゴシ擦って発生させた電荷を蓄電器に移し、また元のところに戻してゴシゴシ擦り、という操作を繰り返すことが基本になります。その時に、直線的な動きでは連続運転が難しいので、擦る操作も電荷を運ぶ操作も回転運動になるように工夫すれば、機械化がしやすくなります。図3に示したのがその最も簡単な形で、平賀源内が作ったエレキテルもこのような方式です。

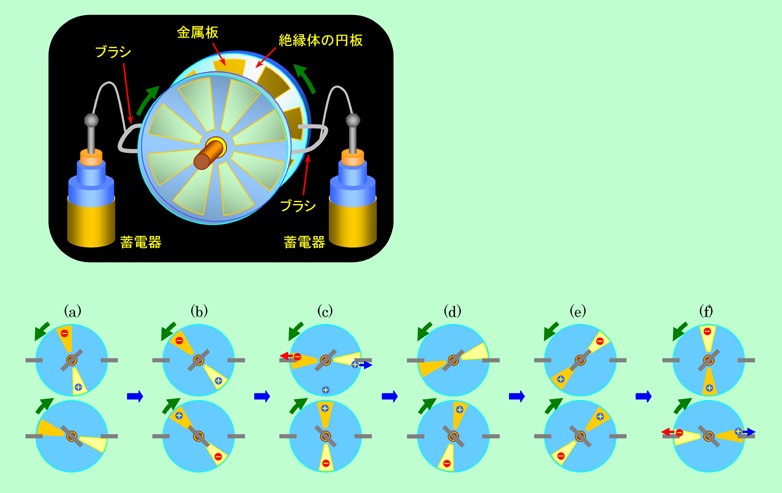

図3 エレキテル方式の静電気発生装置

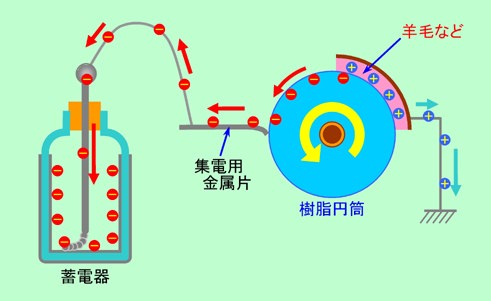

ハンドルやモーターなどを使って樹脂製の円筒を回転させると、固定された羊毛などと擦れ合って静電気が発生します。羊毛側は装置本体に固定されているので、ここに発生した電荷は、普通は装置本体を通して逃げて行きますが、円筒側に発生した電荷は反対側の金属片を通して蓄電器に移るようになっています。この図で示した蓄電器はライデン瓶と呼ばれるもので、ガラスビンの外側と内側に金属箔を貼った一種のコンデンサーです。真ん中に立てた金属棒は、下端に吊り下げた鎖で内側の金属箔に接触させてあり、これが片方の電極になります。もちろん蓄電器としてはこのような典型的なライデン瓶でなくても、絶縁体を2枚の電極板で挟んだコンデンサー構造のものなら何でもよく、アルミ箔を巻いたポリカップを2個重ねたいわゆる"電器コップ"でも十分です。摩擦で数千ボルトの電圧が発生しても、容量の大きい蓄電器に移れば電圧はグッと下がりますから、新たに発生した静電気をどんどん蓄電器に溜め込むことができるのです。なお、ライデン瓶の外側の電極には、内側の電荷によって逆極性の電荷が誘導されますが、この図では省略しています。

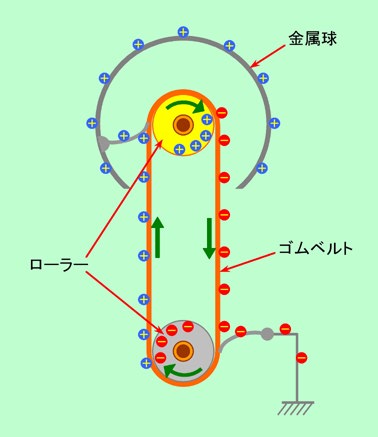

バンデグラフ

摩擦帯電を利用した静電気発生装置としてもうひとつ有名なのは、図4のバンデグラフです("バンデグラフ = Van de Graaff" は人の名前)。科学館などにもよく置いてありますし、学校の教材用としても出回っていますから、見たことがある人も多いでしょう。塔のてっぺんに金属製の球が付いたアノ装置です。

図4 バンデグラフ型静電気発生装置

上下のローラーにゴム製のベルトをかけて回転させると、ローラーとベルトの摩擦や剥離で静電気が発生します。ここで、ローラーの材質を上下で変えておくのがポイントで、例えば上のローラーをエボナイト、下のローラーを塩化ビニルにしておくと、上ではローラーがプラス、ゴムベルトがマイナスになりますし、下では逆にローラーがマイナス、ゴムベルトがプラスになります。下で発生したプラス電荷はゴムベルトに載って上に運ばれ、集電用の金属片を通して、てっぺんの金属球に蓄えられます。一方、上で発生したマイナス電荷は、下側に設置された金属片を通して地面へと逃がされ、電荷がなくなったゴムベルトは下のローラーとの摩擦で再びプラスの電荷を受け取るのです。高さが1mもない小型の装置でも数万ボルトの電圧にはなりますから、地面につないだ(つまりアースした)別の金属球を近づけると火花を飛ばして放電を起こしますし、人が金属球に手を触れた状態で装置を運転すると、人の体に静電気が溜まって髪の毛が逆立つ(この場合、絶縁板の上に立つとかゴム製の靴を履くとかで、人体と地面を電気的に切り離しておく必要があります)、などの面白い実験がいろいろできます。

バンデグラフはそれほど複雑な構造をしているわけではありませんから、手作りすることも可能です。金属球には台所で使う金属製のボールなどが使えますし、空き缶やアルミホイルを巻いたポリ容器などでも代用になります。ただし、これらの代用品ではどうしても形がいびつになりますから、角の部分や飛び出た部分から空気中に放電してしまい、あまり多くの電気を溜め込むことはできません。やはりベストはツルツルの球体です。

小さな火花を飛ばしたり髪の毛を逆立てたりする程度では、オモチャか学習用教材の域を出ない感じですが、大型のバンデグラフは世の中でけっこう活躍しています。その一つは、人工カミナリの発生です。落雷そのものの研究や、電気機器の落雷被害の研究、被害防止技術の開発などで、数百万ボルト級のバンデグラフが使われているのです。また、バンデグラフの球体の中にイオンを発生させる装置を組み込んで、そのイオンを高電圧で加速する装置が、素粒子物理の世界で利用されています。もっともこのレベルになると摩擦で発生する静電気だけでは無理なので、別の高電圧電源で電荷を作ってベルトに供給するようになっています。

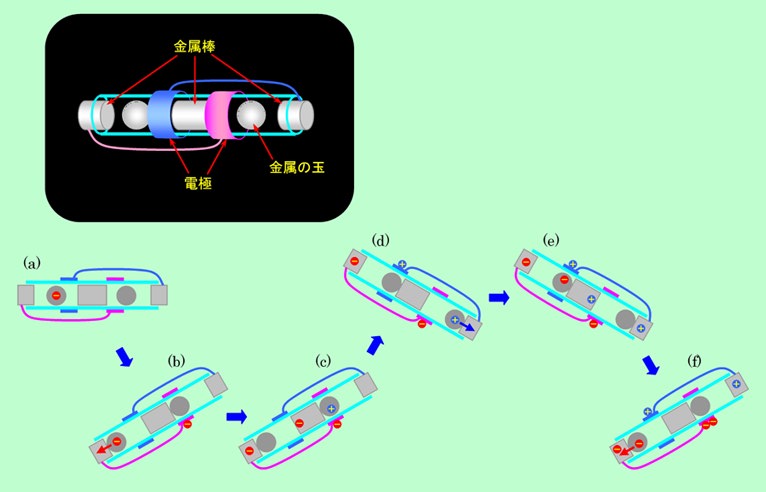

玉振り式静電気発生装置(ムーアの装置)

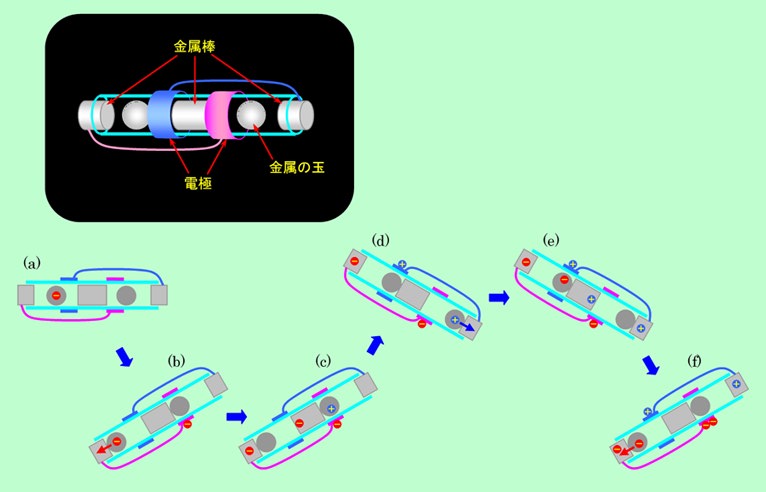

誘導帯電を利用した静電気発生装置は、ほとんどが図2(a)のような、電荷が分離した金属を分割する方式です(図2(b)の方法は見るからに面倒くさそうですからね)。この図2(a)方式をそのまま持って来た形になっているのが、ムーアの玉振り式装置です。

図5 ムーアの玉振り式装置

プラスティックなどの絶縁体でできた筒の中央と両端に金属製の棒が取り付けてあり、棒と棒の間には金属製の玉が入っています。中央の棒の端あたりの位置に、筒を取り巻くように2個の電極が付いていて、それぞれが反対側の棒に導線でつながれています。筒を傾けると中の玉が転がって、中央の棒と両端の棒の間を行ったり来たりします。この簡単な装置で、どのようにして静電気を起こすのかを見てみましょう。

(a):初めに、左側の玉がマイナスに帯電したとしましょう。何もしないでなぜ帯電するのか、ということですが、ちょっとした電荷はそこらじゅうにありますし、広い範囲で見れば中性でも部分的に電荷が偏ることはよくあるのです。(b):ここで筒を左に傾けると、玉はそれぞれ左に寄ります。マイナスに帯電した玉は左端の棒に当たり、その棒と、それにつながれた右の電極にマイナスの電荷が移ります。(c):右の電極がマイナスになると、ちょうどそこに来ている右の玉にプラス電荷が、中央の棒の左端にマイナス電荷が誘導されることになります。(d):次に筒を右に傾けると、右の球がプラスの電荷を持ったまま切り離され、右の金属棒に突き当たって電荷を移します。当然、導線でつながっている左の電極もプラスになります。(e):左の電極のプラス電荷の影響で、中央に戻っていた左の玉にマイナス電荷が誘導されます。(f):筒を再度左に傾けると、左の玉のマイナス電荷が再び左の棒に運ばれ、左の棒の電荷が増加することになります。これを繰り返すと、左の棒にはマイナス、右の棒にはプラスの電荷が溜まって行きますから、初めに偶然発生したわずかな電荷の種が増幅されて、火花を飛ばすほどの静電気が蓄えられることになるのです。

ところで、左の玉に電荷を誘導するのは右の金属棒の電荷であり、そこに電荷を与えるのは右の玉。そしてその玉に電荷を誘導するのは左の金属棒であり、そこに電荷を与えるのは左の玉です。つまり、元をたどれば同じところに帰って来るわけで、これでは、よくあるニセ永久機関のように、しだいにエネルギーを失ってサイクルが止まってしまいそうです。グルッと一回りして来た電荷はエネルギーが下がっていて、もはや金属棒に電荷を移すことができない、という事態にはならないのでしょうか。でも心配は要りません。このサイクルにはちゃんと外からエネルギーが供給されているのです。それはどこかと言うと、筒を傾けて玉を転がす部分です。

先にも書いているように、静電気の電圧は電極間の距離が広がればどんどん高くなります。例えば図5(e)の状態で、左の玉と左の電極はすぐ近くにありますが、これを傾けて図5(f)の状態に持って行くと、玉が転がることによって電極との距離が遠くなり、玉の電圧は大幅に上昇します。こうなれば、玉が金属棒に当たった瞬間に、電圧の高い玉から金属棒に電荷が流れ込むのは当然、というわけです。この場合、玉を動かしているのは重力であったり、人が筒をカチャカチャと振る運動のエネルギーであったりするのですが、いずれにしても玉振り式静電気発生装置では、これらのエネルギーを電圧に変換することで静電気を溜めている、と言えるのです。

玉振り式装置は、中央に「T」字型に取っ手を付けて、手でカチャカチャ振り回す形になっているのが普通です。電荷を運ぶ玉の動きが直に目で見えて非常にわかりやすいのですが、何となく「でんでん太鼓」風で、「装置」と呼ぶには物足りない感じですね。その点、以下に紹介する2種類の誘導帯電型装置は、エレキテルやバンデグラフのように回転運動を利用しており、もう少し見栄えがよくなっています。

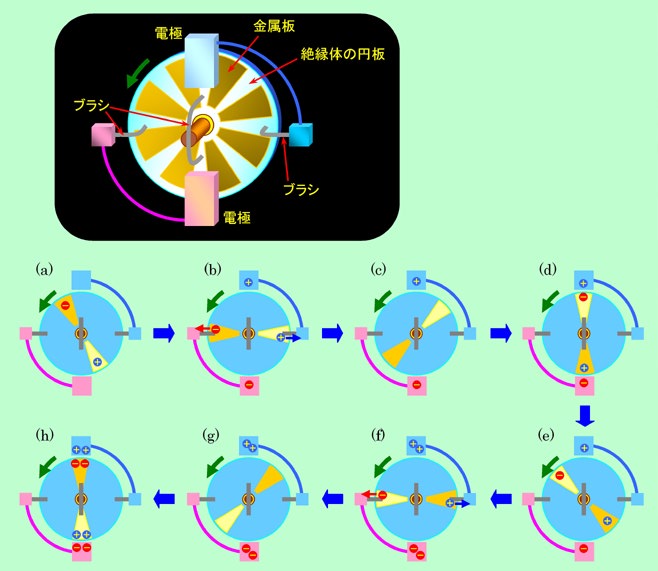

ダイロッド型静電気発生装置

この装置の中心は、図6に示したように、金属板をぐるりと貼り付けた回転する円板です。この金属板が玉振り式装置の玉に相当し、誘導帯電で発生した電荷を運びます。円板にはブラシと呼ばれる金属片が3個接触していて、その内の1個は円板の中心をまたいで上下の金属板を接続する役目をし、残りの2個は左右の端で、金属板から電荷を取り出す働きをします。左右のブラシは導線で上下の電極に接続されていて、この電極に溜まった電荷で、円板上の金属板に電荷を誘導するようになっています。それでは、この装置の動作を順を追って見てみましょう。わかりやすくするために、ちょうど反対側にある一組の金属板だけを取り出して説明します。

図6 ダイロッド型装置

(a):たまたま上の金属板がマイナスに、下の金属板がプラスに帯電したとします。帯電はどちらか一方だけでもよいのですが、一回りして元に戻る様子がわかりやすいので、両方に電荷がある状態からスタートしました。(b):円板が回転して、マイナスに帯電した金属板が左のブラシに接触し、電荷がブラシを通して下の電極に移ります。同じように、プラスに帯電した金属板からは、右のブラシを通して上の電極にプラス電荷が移動します。(c)→(d):円板がさらに回転して、金属板が縦の配置になります。この時、2枚の金属板は中央のブラシでつながっていますから、上下の電極の電荷に誘導されて、上側の金属板はマイナス、下側の金属板はプラスに帯電します。(e):ここから円板が回転すると中央のブラシと金属板が切り離されますから、上側の金属板にはマイナス、下側の金属板にはプラスの電荷が残ります。(f):そして金属板が真横になったところで、マイナスの電荷を持った金属板は左のブラシに、プラスの電荷を持った金属板は右のブラシに接触し、それぞれの電荷を、導線でつながった上下の電極に移します。これで電極に溜まった電荷がさらに増加しました。(g)→(h):金属板が縦の位置に来ると再び中央のブラシでつながり、上下の電極に溜まった電荷によって、上の金属板にマイナス、下の金属板にプラスの電荷がさらに強力に誘導されます。後は同じことの繰り返しで、縦位置に来たときに電荷が誘導され、横位置に来たときにその電荷を放出、放出された電荷が上下の電極に集まってさらに強力に新たな電荷を誘導・・・・・、というサイクルが続くことになります。金属板の枚数が増えても、それぞれの金属板の動作は全く同じで、上記のサイクルが少しずつタイミングをずらして同時進行するのです。

電極と金属板の距離が遠くなると電圧が高くなる、というのは、玉振り式装置の場合と同じです。図6で言えば、(d)→(e)→(f)と移る時に金属板の電圧が高くなるわけで、ブラシに接触した時点で電荷のエネルギーは十分に高められているのです。そしてそのエネルギーの元が、円板を回転させる運動エネルギーであることは言うまでもありません。

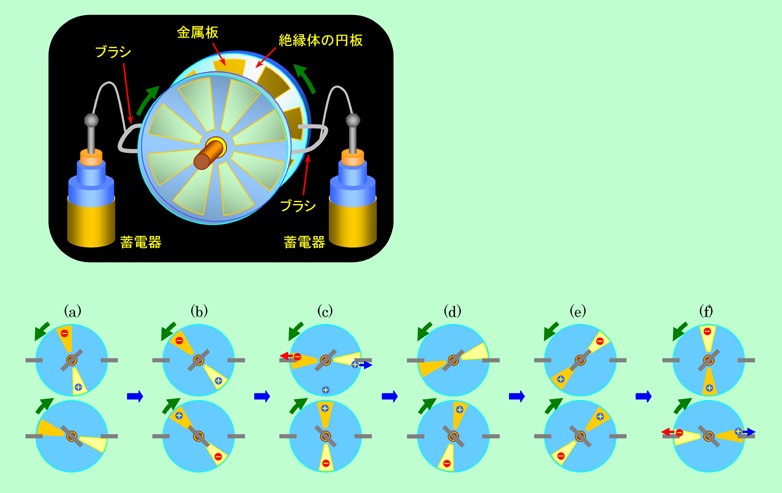

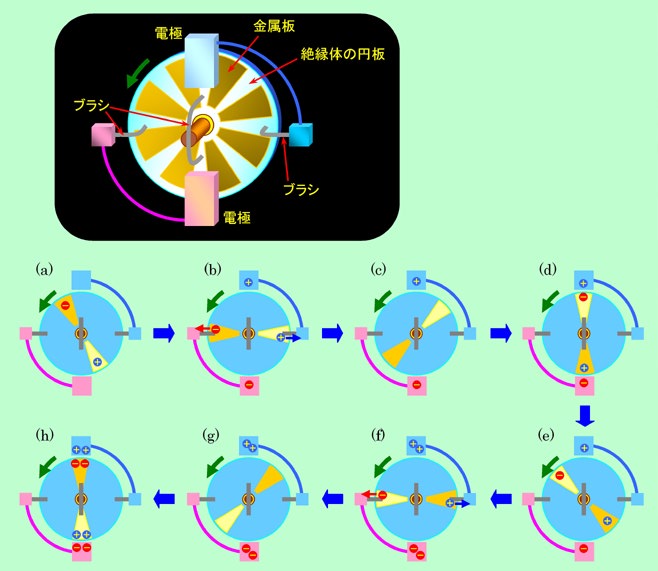

ウィムズハースト型静電気発生装置

ダイロッド型とよく似た構造で、ウィムズハースト型と呼ばれる静電気発生装置があります。ダイロッド型では金属板を付けた円板は1枚でしたが、ウィムズハースト型では2枚あり、金属板を内側にして向き合っていて、それぞれが逆方向に回転します。電荷を取り出すための左右のブラシは、それぞれが両方の円板に接しており、その先は蓄電器につながれています。また金属板をつなぐ働きをする中央のブラシはそれぞれの円板に1個ずつ付いていますが、そのブラシの向きは手前の円板と向こう側の円板で90度ずれていて、クロスする形に配置されています。なお、ダイロッド型の電極に相当するものは、ウィムズハースト型にはありません。この装置では、回転する金属板が、電荷を運ぶ働きをすると同時に、相手方の円板に電荷を誘導する電極の働きもするのです。

図7 ウィムズハースト型装置

ウィムズハースト型装置の動作は図7の下側に示している通りです。実際には2枚の円板は重なっているのですが、それでは奥の円板が見えませんので、上下にずらして表示しています(奥の円板を上段、手前の円板を下段に示しています)。

(a):奥の円板の上側の金属板がマイナス、下側の金属板がプラスに、たまたま帯電したとします。(b):奥の円板は左回りに、手前の円板は右回りに回転して、それぞれの円板上の金属板が斜めの位置で重なります。この時、手前の円板の2枚の金属板がちょうどブラシでつながり、奥の金属板の電荷に誘導されて、上側にプラス、下側にマイナスの電荷が発生します。(c):回転が進んで、奥の円板の金属板が真横になります。この位置には電荷を取り出すブラシが付いていますから、初めのマイナス電荷は左の、プラス電荷は右のブラシを通して蓄電器に移動します。一方、手前の円板では金属板がブラシから切り離されるので、誘導されたプラスとマイナスの電荷が、それぞれの金属板に残されています。(d)→(e):さらに回転して、(b)とは反対の位置で両円板の金属板が重なります。今度は奥の円板上の金属板がブラシでつながり、手前の金属板の電荷によって、奥の金属板に電荷が誘導されます。(f):奥の円板の金属板がブラシから切り離されて、それぞれに電荷が残されます。この時、手前の金属板は真横になりますので、左右のブラシを通して、電荷が蓄電器に移動します。ここから少しだけ回転が進むと、再び(a)の状態に戻るのです(実はまだ半分しか回転していませんが、状態としては(a)と同じになっています)。

ちょっとややこしい感じですが、一方の円板だけに着目すれば、帯電(相手方から電荷が誘導される)→プラス・マイナスの電荷の切り離し→相手方に電荷を誘導→電荷放出→帯電(相手方から電荷が誘導される)、というサイクルを繰り返していることになります。相手方の円板とはちょうど2ステップずれていて、うまいぐあいに電荷が次々に発生し、蓄電器に静電気が溜まって行くのです。実際の装置では、ダイロッド型と同じようにもっと多くの金属板が付けられていて、さらに効率良く静電気を発生できますが、その場合も個々の金属板の動作に違いはありません。

悪さをする静電気

普通の生活の中では、静電気の悪さと言えばドアノブでバチッと火花を飛ばすぐらいですが、世の中ではもっと重大な問題が発生しています。その一つが、静電気火花による引火事故です。火薬や有機溶媒はもちろんのこと、小麦粉などの可燃性の粉末が宙に舞っている状態でも、静電気の火花が飛んで爆発(粉塵爆発)する場合があるのです。これらを扱う場所では、当然ながら、装置類だけでなく人体などに対しても十分な静電気対策が採られています。

そんな中で意外に知られていないのが、有機溶媒自体で発生する静電気です。静電気は乾燥している時に発生するもの、という感覚がありますから、液体と静電気はなかなか結びつかないのが普通でしょう。しかしそれは、水のようにイオン性のものを溶かしやすい液体の話であって、水になじまない有機溶媒の場合には状況が一変します。これらの溶媒には導電性がなく、電荷を中和したり逃がしたりする働きはありませんから、しっかりと静電気を溜め込んでしまうのです。例えば、容器に入った有機溶媒を別の容器に移し替える時などに、容器の壁と液体との摩擦で静電気が発生する場合があります。この電荷を帯びた液が別の容器や周辺の物との間で火花を飛ばして引火する、ということがあるのです。実験室程度の規模ならば発生する静電気は知れていますから、引火事故が起こることはほとんどありません。しかし工場のように何百リットルもの大量の溶媒を扱うところでは、実際に有機溶媒に溜まった静電気による爆発事故が起きています。特に、有機溶媒がパイプラインを通って運ばれてタンクに注がれるようなケース(これは化学工場などではごく普通の光景ですね)では、パイプとの摩擦で帯電した溶媒がタンクのところで爆発、という事態が起こりやすいのです。これを防ぐために、パイプの出口も含めてタンクの内部を窒素で満たす、という方法が採られることもあります。溶媒に溜まった静電気を完全に除くことは困難なので、その代わりに燃焼の必須要素である酸素を遮断するのです。

引火事故と並んで、静電気が引き起こす厄介な問題として挙げられるのが、電子機器に使われている

半導体素子の静電破壊です。半導体素子の中には、ベースとなる半導体でできた部分の他に金属の配線や酸化物でできた絶縁膜などがあり、これらが複雑に入り組んで回路を構成しています。このうち最も静電気に弱いのが絶縁膜の部分です。主要な絶縁膜は厚さが1ミクロンの100分の1もないぐらい薄いもので、ちょっと高い電圧がかかると電流を止めきれず、破壊されてしまうのです。もちろん「破壊される」と言っても、火を噴いたり破裂したりするわけではありません。見た目は何の変化もないまま、内部だけが静かに破壊されているので、ある意味、かえってタチが悪いとも言えます。「静電気は電圧は高いけれども電気量は微々たるもの」ということを、これまで何回も書いて来ました。しかし相手が微細な半導体素子となると、その微々たる電流でも甚大な被害が出る、ということです。

これ以外に、静電気を帯びた物が他の物を引き付けることによって引き起こすトラブルもいろいろあります。砂糖や粉薬などがスプーンや容器のふたに吸い寄せられたり、ノコギリの切りくずが刃にくっ付いたり、という経験は誰にでもあるでしょう。テレビの画面などにホコリがたくさん付くのも静電気の仕業です。今ではほとんど見ることもなくなりましたが、かつてはレコード盤にも静電気によるホコリがよく付着して掃除に苦労したもので、これを除くための道具も売られていました。このような付着現象は、ホコリや粉末粒子が電荷を帯びている場合にも当然起こりますが、電荷を帯びていない場合でも、前にも出て来た誘導帯電によって引き起こされます。例えばテレビの画面がマイナスに帯電した場合、ホコリの粒子のテレビ側にプラス、反対側にマイナスの電荷が誘導され、距離の近いプラス電荷が、画面のマイナス電荷に引き付けられるのです。

テレビ画面が見にくくなるぐらいなら大したことはありませんが、ホコリの付着で塗装が台無しになったり、粉末をパイプラインなどで輸送している最中に目詰まりを起こしたりすると、工業的にも大きな問題になります。また、ちょっとした異物も大問題になる半導体素子の製造工程などでは、静電気によるホコリの付着は絶対に避けなければなりません。半導体素子の製造は当然ホコリのほとんどないクリーンルームで行なわれるのですが、その中でもさらに細心の注意が必要なのです。

これらの静電気が引き起こす問題を防ぐために、様々な対策が採られています。その基本は、静電気が発生しやすい物を導線で地面につないで電荷を逃がしてやること、つまりアースを取ることです。金属製の物ならば何の問題もなく電荷を除けますし、普通は電流を流さないとされている物、例えば木や紙、コンクリート、人間の体などでも、電圧の高い静電気が相手ならば電気を通しますから、普通のアース線で電荷を逃がすことが可能です。ドアノブでの放電を避けるためにあらかじめ壁などに手を触れておくとよい、というのも、人体や壁を通して静電気が地面に逃げるからで、要するに事前にアースを取っているのです。しかしプラスティックなどでは、高電圧の静電気に対してもやはり絶縁体であるものが多く、これらの場合は、いくらアース線をつないでも電荷を除くことはできませんので、別の対策が必要になります。

その一つは、カーボンなどを混ぜ込んで素材そのものに導電性を与える方法です。こうしておけば、あとは普通にアースを取るだけで静電気を除くことができます。実際に、静電気を嫌う製造現場などでは、作業服や靴底などにこのような導電性を持たせた素材を使い、アースを取った導電性マットの上で作業するようにして、人体が帯電するのを防いでいます。ただし、中には導電性を与える細工ができない場合も当然あります(色や性質が変わっては困るような場合です)。このような場合には、

コロナ放電を利用した除電器が便利です。空気中でコロナ放電を起こすと、酸素分子がオゾンになるなど、空気中の分子がプラスやマイナスのイオンになります。これを帯電している対象物に浴びせれば、電荷が中和されて、静電気を除けるのです。まさに「毒をもって毒を制する」という感じでしょうか(もちろん、片方の極性のイオンばかりを多量に浴びせれば、中和を通り越して逆に帯電させてしまいますから、やり過ぎは禁物です)。そう言えば先に出て来たレコード盤から静電気を取り除く道具にも、このようなコロナ放電を利用したものがありました。

完璧な除電というわけには行きませんが、部屋の湿度を高くする、というのも静電気対策として有効です。先に書いたように、湿度が高いということは物の表面や空気中にたくさんの水がある状態ですから、水に含まれる様々なイオンが電荷を中和してくれるのです。ところが困ったことに、絶縁体であるプラスティックなどは元々水とはなじみにくい性質を持っており、表面にほとんど水の層がありませんし、空気中の水分も寄り付きません。このままでは、水の除電効果は望めないのです。そこで、除電スプレーなるものが登場します。このスプレーには

界面活性剤が含まれていて、その疎水部分をプラスティック側に、親水部分を外側に向けて表面にくっ付きます。こうなるとプラスティックの表面が親水性になりますから、空気中の水を引き付け、電荷の中和が起こるのです。

物が擦れたり剥がれたりする時には必ず静電気は発生するもので、静電気の発生そのものを止めることはできません。上に挙げた方法はいずれも、発生した静電気をいかにうまく逃がすか、あるいは中和するか、ということに主眼が置かれています。そして静電気を逃がす先は、途中の経路は様々ではありますが、最終的には地面、つまり地球です。電荷が溜まるときに同時に発生した反対電荷は巡り巡って地球に流れ着いていますから、溜まっている電荷もそこに返してやる、というのが除電の基本なのです。

役に立つ静電気

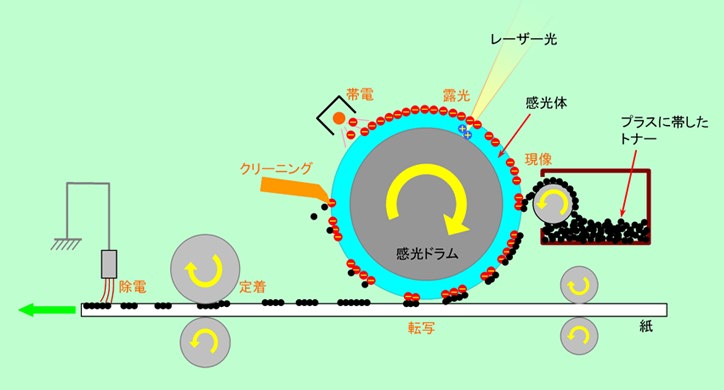

静電気の悪いところをいろいろと並べましたが、逆に役に立っている例もたくさんあります。身近なところでは、コピー機やレーザービームプリンターが挙げられるでしょう。図8にレーザービームプリンターの原理を示しましたが、コピー機も基本的なところは同じで、感光体に当てるのが、コンピューターからの情報に基づいて制御されたレーザー光か、原稿から読み取った映像かの違いだけです(もっとも最近のデジタルコピー機では、スキャナで読み取った画像情報をデジタルデータに変換した後に、その情報によってレーザー光を制御しますから、プリンターとの違いはほとんどありませんが)。

図8 レーザービームプリンターは静電気の力を借りて画像を作る

心臓部は感光体を塗った円筒(感光ドラム)です。まず初めに、細いワイヤーに電圧をかけてコロナ放電を起こし、マイナス電荷を発生させます。感光体は普段は絶縁体ですので、電荷は感光体の表面に溜まり、感光体全面が静電気を帯びた状態になります(帯電)。ここにレーザー光を当てると、感光体の中の特殊な成分が光によって電荷を発生し、プラス電荷が表面に出て来て、先ほどのマイナス電荷を打ち消します。一方、光を当てていない部分にはマイナス電荷がそのまま残っていますから、光の当て方を調整すれば、感光体の表面に電荷が残っている部分と消えてしまった部分とを自由に作れることになります(露光)。この状態で感光体にプラスに帯電した黒い粉(トナー)を振り掛けると、電荷が残っている部分、つまり光が当たらなかった部分にだけくっ付きます。これで感光体の表面に画像ができたことになります(現像)。あとは感光ドラムを紙に押し付けてやればトナーが写し取られますから(転写)、加熱したローラーでトナーを紙面に固定(定着)してしまえば画像が完成、となるわけです。もちろん、電荷の組み合わせによっては、光を当てた部分にだけトナーを付けることも可能ですし、色の付いたトナーを使えば、カラー表示もできます。静電気を見事にコントロールして利用した例と言えるでしょう。なお、ここで使っている静電気は放電によって発生させたものですが、最初にコピー機の原理が考えられた頃は、摩擦帯電を利用していたそうです。

ついでですが、コピー機やプリンターの紙の出口に取り付けられたブラシのような物を見たことはありませんか(図8にも描いてあります)。実はこれも静電気に関係している部品です。装置の内部では多量の静電気が飛び交っていますから、出て来る紙も、そのままではけっこう帯電しています。そこで例のブラシ(除電ブラシ)の登場です。このブラシは導電性があり、アース線につながっています。帯電した紙がブラシに近づくと、紙とは逆極性の電荷がブラシの先端に誘導され、ついにはその間の空気の分子を電離させて放電を起こすのです。何のことはない、ドアノブの「バチッ」と同じことですね。見方を変えればこれも一種のコロナ放電で、このようにして紙の電荷を取り除いているのです。

この除電ブラシや、先に出て来たコロナ放電を利用した除電器は、文字通り「静電気を除去する」ことを目的としていました。これとは逆に、放電で発生する静電気を積極的に利用した装置があります。放電によって発生させたプラズマで空気中に漂っている塵や埃を帯電させ、電極に引き付けて除去する集塵機です。工場などにはよく設置されていますし、家庭用の空気清浄機やエアコンの中にも、このような機能を持たせたものがあります(イオン式、プラズマ式、電気式などと呼ばれています)。ただし、これだけでは偶然近くに来た塵しか捕らえることができないので、ファンで強制的に空気を循環させる形にして効率を高めているのが普通です。家庭用空気清浄機ではファンとフィルターの組み合わせをメインにして、静電気方式は補助的になっているものがほとんどのようです。

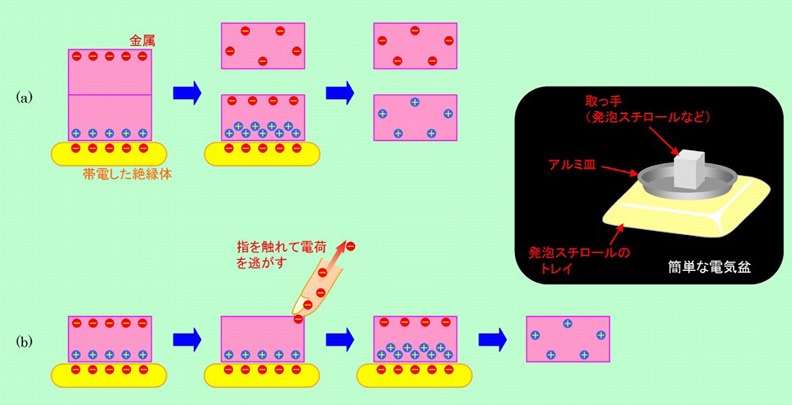

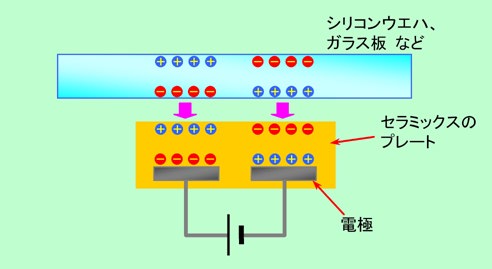

この他に、一般にはあまり目にすることはないかもしれませんが、「静電チャック」というものがあります。半導体素子を作るシリコンウエハや液晶パネル用のガラス基板などを工場で扱う際に、これらを持ち上げて運ぶことが頻繁に必要になります。その時にツメで固定する方法ではキズが付きやすいですし、特定の部分に強い力がかかって歪む原因にもなります。また、吸盤のように減圧して吸い付ける方法も、真空の中では使えません(これは結局は大気の圧力を利用する方法ですからね)。そこで、静電気を利用した方法が出て来ます。これにはいくつかタイプがありますが、よく使われるのは、セラミックスでできたプレートの中に一組の電極を埋め込んだ、図9の形のものです(実際の電極は、このように単純に横に並んでいるわけではなく、もっと複雑に入り組んだ形に配置されています)。

図9 静電気の吸引力を利用した静電チャック

セラミックスのプレートは基本的には絶縁体ですが、わざと、わずかに導電性のある物が使われる場合もあります(完全な導電体では電極が短絡してしまいますからアウト)。2個の電極にそれぞれプラスとマイナスの電圧をかけると、絶縁体ならば静電分極による電荷の偏りが、また多少なりとも導電性があるのならば静電誘導による電荷の移動がプレートの中で起こります。その結果、電極付近には逆極性の電荷が、またプレートの表面にはそのまた逆極性(つまり電極と同じ極性)の電荷が現れることになります。この状態でプレートをシリコンウエハやガラス板に近付けると、ウエハやガラスの中にも電荷が誘導されて、それぞれの電荷が引き合い、吸着されることになるのです。その時の吸着力はプレート表面に出ている電荷の量によって決まりますから、一般的には、わずかに導電性があって実際に電荷が移動できる静電誘導タイプの方が有利、ということになります。

工業用途に市販されている静電チャックの吸着力は結構強くて、500V〜1kVぐらいの電圧で、面積1cm2あたり100g以上のパワーを出します。直径10cmの円板型チャックで8kg近い物を運べる計算ですね。これを複数個使えば、かなり大きな部材でも扱うことができます。静電気もなかなかやるものですね。

雑科学ホーム

hr-inoueホーム