雑科学ホーム

hr-inoueホーム

● 誘電体の話(その2) ●

利用価値の高い誘電体

電気を通さない絶縁体は、電場をかけるとプラスとマイナスの電荷が位置ズレを起こして分極する「誘電体」としての性質を持ちます。

誘電体の話(その1)では、このような誘電体の基本的な性質として、分極が起こるしくみや交流をかけた時の振舞いなどを説明しました。これに続いて本稿では、主に誘電体の利用に焦点を当てて話を進めることにします。

誘電体の話(その1)を「基礎編」とすれば、「応用編」というところでしょうか。

普通の誘電体は、絶縁体としての用途はたくさんありますが、誘電性を積極的に利用したものとなるとコンデンサー材料ぐらいです。誘電率の大きい材料を挟めば、それだけ大容量のコンデンサーが作れるわけで、これだけでも世の中で十分に役立っています。身の回りには電気回路が溢れていますが、その中のコンデンサーのほとんどに誘電体が使われているのです。とは言え、やはり面白いのは、普通でない誘電体の性質を利用したものでしょう。力や熱を加えると電圧を発生したり、逆に電圧をかけると変形したりしますから、ちょっと考えただけでもいろいろと利用価値がありそうですね。さらに、高価な単結晶でなく、粉末を焼き固めて作ったセラミックスでも同じような効果が出せるとなると、なおさらです。

ここでは誘電体の様々な応用例を見て行きますが、まず初めに

その1ではあまり触れなかった「普通でない誘電体」について簡単に説明し、その後具体的な事例の紹介に入って行こうと思います。

普通でない誘電体 ― 圧電体、焦電体、強誘電体 ―

一般的な誘電体は電場によって分極を起こすのですが、

誘電体の話(その1)にも書いているように、中にはちょっと特異な性質を示すものがあります。圧力をかけて変形させると、分極を起こして電圧を発生するのです。このような性質が「圧電性(piezoelectricity)」で、圧電性を持つ物質は「圧電体」と呼ばれます。圧電○○と言う時に、よく「ピエゾ○○」という言い方がされますが、これは英語の"piezo-"から来ており、そのまた語源はギリシャ語で「押さえつける」という意味の"piezein"だそうです。

それでは、普通の誘電体と圧電体とはどこが違うのでしょうか。その違いは物質の結晶構造にあります。普通の誘電体は、ある点を中心にくるりと180°ひっくり返しても、原子やイオンの位置が元とぴったり重なる構造を持っています。つまり点対称です。この場合、圧力をかけて変形させても、その影響が正反対の方向に均等に出ますので、特定の方向に電荷が偏るようなことは起きません。ところが圧電体は点対称構造になっていないので、180°ひっくり返した時に原子やイオンの位置が元とは違う配置になってしまいます。そのため、変形の影響が均等にはならず、どちらか一方に電荷が偏って、分極を起こすのです。

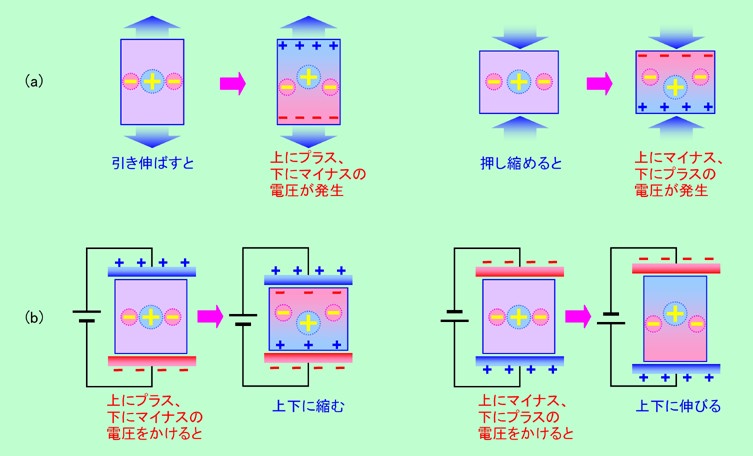

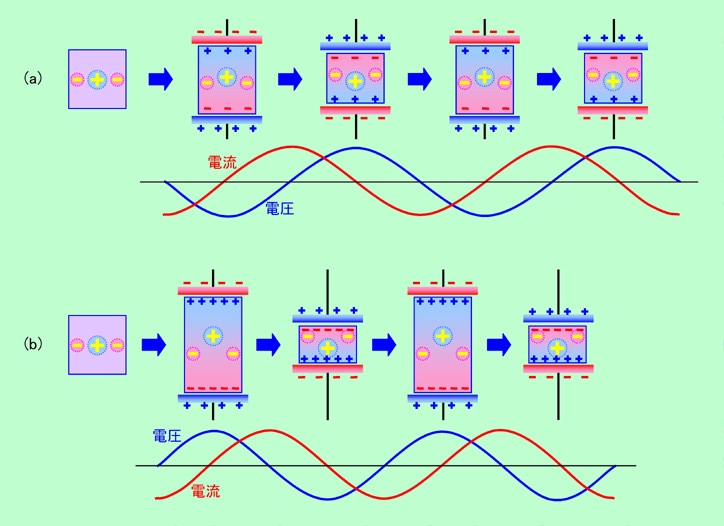

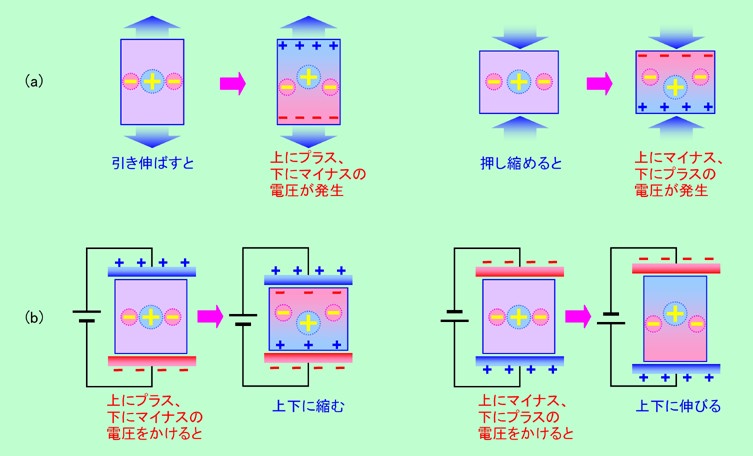

圧電体は、電圧をかけると変形する、という逆の効果も持っています(逆圧電性などと呼ばれることもあります)。この時の電圧と変形との関係は、変形させて電圧を発生させる時とは逆になっています。例えば、引き伸ばすと上がプラス、下がマイナスになるような圧電体の場合、図1(a)のように、引き伸ばされた状態ではプラス電荷は上に、マイナス電荷は下に偏った配置になっているはずです。この圧電体に、上にプラス、下にマイナスの電圧をかけると、電場のはたらきでプラス電荷は下方へ、マイナス電荷は上方へ動かされます。これは機械的に引き伸ばされた時とは逆で、押し縮めた時と同じ配置ですから、圧電体は縮むことになるのです。

図1 圧電体の電圧と変形との関係

圧電体はこのように、力や変形といった機械的なエネルギーと電気的なエネルギーとを相互に変換することができます。同じようなエネルギーの変換を別の方法で実現しようとすれば、普通はモーターや発電機などの、そこそこ複雑で嵩張るメカを使わなければなりません。圧電体は、ちっぽけな、しかも単純な一個の固体で同様の効果を出せるスグレモノなのです。

代表的な圧電体と言えば、何と言っても水晶でしょう。後で出て来ますが、水晶の圧電性を利用した水晶発振器は、クォーツ時計の心臓部として有名ですね(クォーツ(Quartz)とは石英、つまり水晶のことです)。また最近注目されている圧電材料として、ランガサイトがあります。これはランタンとガリウムとケイ素の酸化物ですが、1000℃を超える高温でも特性が落ちないことから、エンジンの中のような過酷な条件のところで使われています(ちなみに水晶は、573℃以上では圧電性を失くしてしまいます)。

水晶などの圧電体は、力を加えることで初めて分極を起こします。しかし圧電体の中には、何もしなくても勝手に分極しているものがあります。初めからプラス電荷とマイナス電荷の中心が偏っているのです。結晶を2つに切った時に上下で形が違っているような場合にこの性質が見られ、例えば柱状の結晶で、片方の端はとんがっているのに、もう片方の端は平らで、削った鉛筆のような形をしている場合などがこれに当たります。

初めから分極していると言っても、普段は空気中のイオンなどを吸着して電荷が中和されているので、分極は外からは見えません。しかし熱を加えると分極の状態が変化しますから、吸着していたイオンとのバランスが崩れて、その差の分だけ分極が見えるようになります。このような性質を持っている物質を、火で炙って焦がすと電気を発生する、という意味で「焦電体」と呼びます。その代表格が電気石(トルマリン)ですが、その他に異極鉱や硫酸リチウム水和物などが知られています。なお、焦電体はもちろん圧電体でもありますから、加熱する代わりに力を加えても分極は起こります。

初めから分極している焦電体の中で、さらに外から電場をかけることで、分極の向きを変えられる物質があります。これが「強誘電体」です。強誘電体は誘電率そのものがケタ違いに大きい(〜数千)のが普通ですが、誘電率が大きいから「強誘電体」と呼ばれるわけではありません。あくまでも電場で分極の向きが変わる、ということが条件で、その意味では、結晶構造で定義される圧電体や焦電体と比べて曖昧な部分がありますね。

強誘電体としては、かつてはロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)が有名でしたが、最近ではペロブスカイト型と呼ばれる特殊な構造を持った一群の無機化合物がよく出て来ます。ペロブスカイトというのは元々はチタン酸カルシウム(灰チタン石)のことで、ロシアの鉱物学者であるペロブスキー(Perovski)にちなんで付けられた名前だそうですが、これと同様の構造を持った化合物が強誘電性を示すのです。このペロブスカイト構造を持つ化合物の中で、最もよく知られているものと言えばチタン酸バリウムでしょう。バリウムがストロンチウムに替わったチタン酸ストロンチウムや、光学的な性質で注目されるニオブ酸リチウムなどもよく目にします。さらに、金属が2種類ではなく3種類以上含まれた複合酸化物も実用上重要です。これらは含まれている金属の頭文字で表記されることが多く、代表的なものとして、PZT(鉛-ジルコニウム-チタン)、BST(バリウム-ストロンチウム-チタン)、SBT(ストロンチウム-ビスマス-タンタル)、BLT(ビスマス-ランタン-タンタル)などがあります。この他に、ポリマー系の強誘電体として、ポリフッ化ビニリデンがよく知られています。食品のラップ材として有名なサランはポリ塩化ビニリデンですから、その塩素がフッ素に代わったものですね。強誘電性とは関係ありませんが、リチウムイオン電池の電極のバインダーとして使われている材料でもあります。また

液晶の話で出て来た強誘電性液晶もあります。液晶の各分子が元々分極していて向きが揃っており、電場をかけることでこれが一斉に反転するのですから、いわゆる固体の「強誘電体」とは違いますが、その振る舞いは強誘電体そのものです。

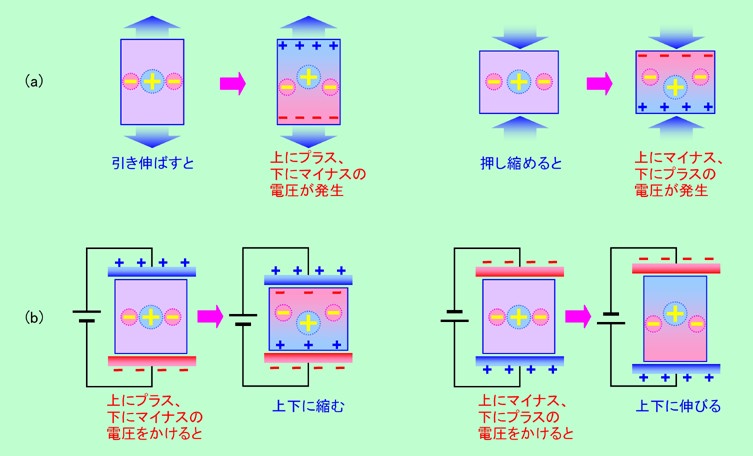

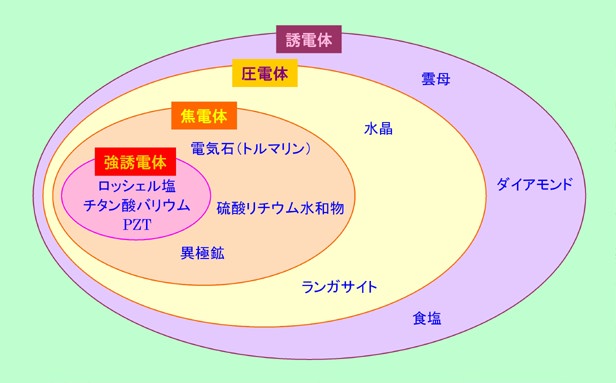

当然ながら強誘電体は、圧電体でもあり焦電体でもあります。これらの関係をまとめると、図2のようになります。

図2 いろいろなタイプの誘電体の関係

強誘電体の結晶構造 ― チタン酸バリウムの例 ―

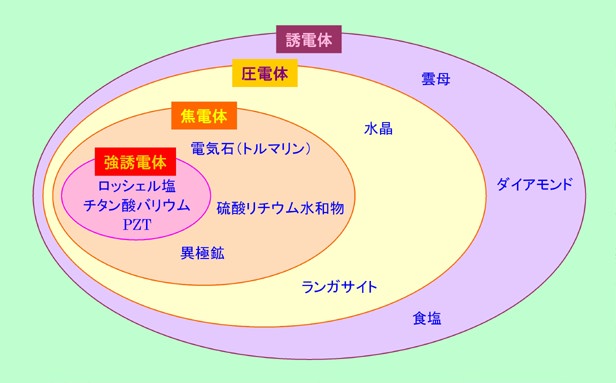

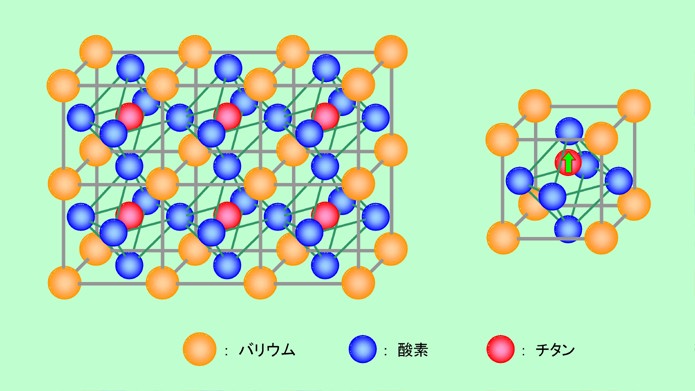

先に書いたように強誘電体にもいろいろあるのですが、その代表としてペロブスカイト、そしてさらにその代表としてチタン酸バリウムを例にとって構造を見てみましょう。チタン酸バリウムは名前の通りチタンとバリウムを含む酸化物で、図3のような構造をしています。

図3 チタン酸バリウムの構造

パッと見は少々ややこしい感じですが、それほど複雑な構造ではありません。橙色のバリウムに注目すると、これは立方体の頂点に配置されていて、その立方体の面の中心に酸素(青色)があります。チタン(赤色)は立方体の真ん中で、酸素が作る正八面体の中心にチタンがある、と考えることもできます。ただし、このような対称性のよいきれいな形では、圧電性や強誘電性は出て来ません。実はこの形を取るのは130℃以上の高温の時だけで、室温付近では一方向にちょっとだけ(1%ほど)伸びているのです。そしてその中で、図3の右に示しているように、チタンは中心から少しズレた位置に来ており(酸素も逆方向にちょっとだけズレています)、そのために何もしなくても分極した状態になるのです。もちろん、チタンが寄って来た側がプラスで、反対側がマイナスです。分極の方向はマイナスからプラスに向かう矢印で表すことになっていますから、ちょうどチタンのズレを示す緑の矢印の方向が、そのまま分極の方向ということになります。ただし、空気中のイオンなどを吸着して中和されているので、普段は分極による電荷は見えません。

この結晶に圧力をかけて変形させると、分極の状態が変化します。例えば図3の上下方向に引っ張ると、チタンの位置ズレが大きくなって分極が増加し、また左右に引っ張ると、逆にチタンが中央付近に戻って来ますから、分極が減少するのです。反対にチタン酸バリウムの結晶に電圧をかけると、今度は変形を起こします。上にマイナス、下にプラスをかけると、チタンがいっそう上向きに引き上げられて、縦に伸び、横には縮んで細長い形になりますし、逆方向に電圧をかければ、縦に縮んで横に伸びる、ということになります。このあたりの関係は、初めから電荷が偏って分極しているという点を除けば図1と同じです。

ここまでは普通の圧電体の特徴に過ぎません。強誘電体の本領は、電場によって分極の向きを変えることができる、ということでしたね。チタン酸バリウムの場合には、チタンのズレる方向を、図3で言えば上向きから下向きに変えてしまうことができるのです。この点について、少し詳しく見てみましょう。

強誘電体の分極を操作する

チタン酸バリウムの結晶の中で、全てのチタンが同じ方向にズレていれば、相当に大きな分極になることは容易に想像できるでしょう。しかし実際の結晶では、全てが同じ方向を向いている状態は不安定なので(プラスどうし、マイナスどうしが同じ側に集まるわけですから)、いろいろな方向を向いたドメインに分かれているのが普通です。ちょうど、

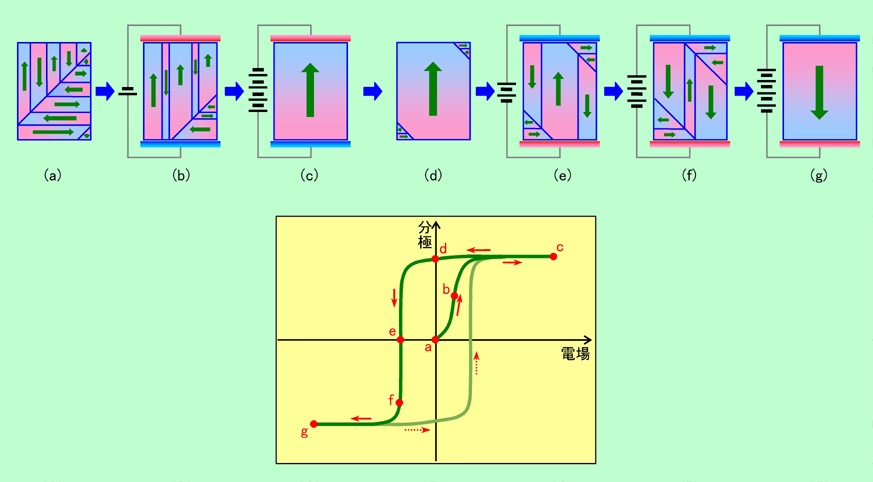

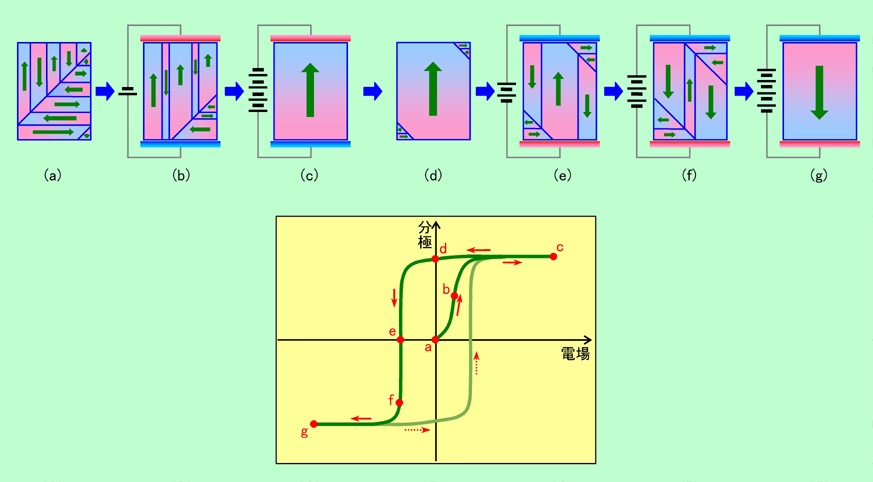

磁性体の中に磁区ができるのと同じですね(磁性体では「ドメイン」を「磁区」と訳していましたが、誘電体では専用の日本語訳が見当たらないので、「分域」と呼んだり、そのまま「ドメイン」と呼んだりしているようです)。このように多くのドメインができて、様々な方向の分極が混ざった状態になると、全体としては分極は見えません。しかし、磁性体に磁場をかけるのと同じように、外から強い電場をかけてやれば分極の向きを揃えることができます。その様子を示したのが図4です。なお、実際のドメインのでき方はいろいろ複雑で、できるだけエネルギーが小さくなるように配置するのですが、この図はそこまで厳密に考慮して描いているわけではありません。

図4 単結晶の分極を外部電場で揃える

全体が一つの結晶ですから、バリウムが作る(少し歪んだ)立方体は、どこを取ってもきちんと方向を揃えて積み上がっています。これに対してチタンのズレの方向、つまり分極の方向は、あるドメインでは上向き、別のドメインでは左向き、というようにドメインごとに違っていて、全体としてはゼロになっています。ここに上向きの電場をかけて行きましょう。するとドメインを仕切る壁が移動して、上向きのドメインが勢力を拡大し(図4(b))、やがては図4(c)のように全体が一つの方向に揃うのです(実際には完全に一つのドメインにするのは難しいようですが)。それでは電場を取り去ると全く元の状態に戻るかと言えば、そうではありません。安定性を増すために多少は違った方向のドメインが発生したりもしますが、依然として上向きドメインが最大勢力を保つので、全体としてはかなり大きな上向きの分極が残ることになります(図4(d))。この状態を解消するには、電場を除くだけでなく、逆方向の電場をかけてやる必要があります(図4(e))。そして逆方向の電場が十分に大きくなると、今度は完全な下向きの分極状態ができ上がるのです(図4(f)→(g))。図の下には、この時の電場と分極の関係も示しています。これが有名な「強誘電体のヒステリシスループ」です。

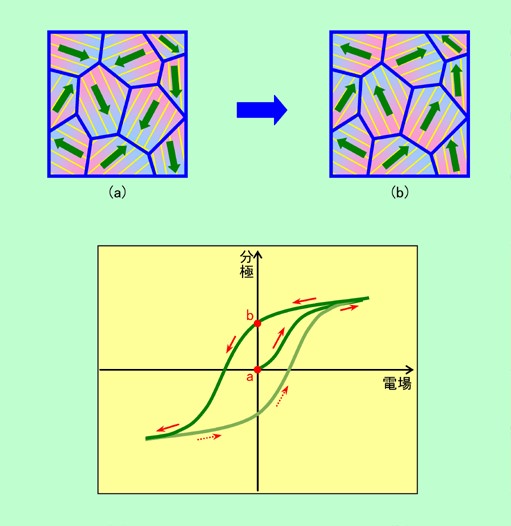

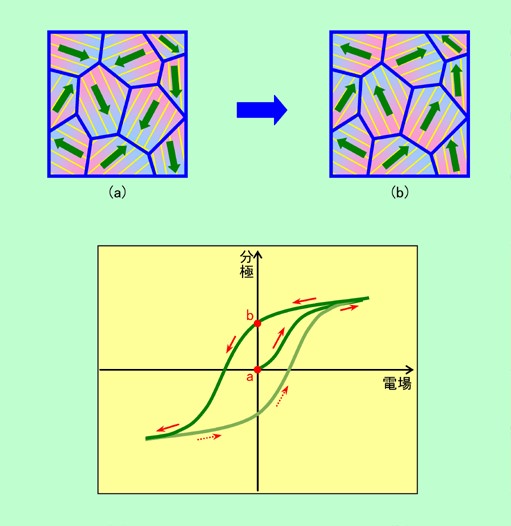

実際に誘電体を利用する場合、高価な単結晶ではなくて微細な結晶を焼き固めた焼結体が使われることも多くあります。このような多結晶の場合、それぞれの結晶の向き自体がバラバラですから、個々の結晶が分極しやすい方向と、外からかける電場の方向とは、必ずしも一致しません(と言うよりも一致する方が稀でしょう)。そのため、分極の状態やヒステリシスループの形は、単結晶の場合とはちょっと違って来ます。

図5に、このような多結晶の場合の分極の様子を示しました。実際には一個一個の結晶の中はさらにドメインに分かれていて、各結晶の分極の大きさもいろいろですが、そこまで描くとややこしいので、ここでは結晶全体で分極がどちらに向いているかだけを示しています。結晶の中に描いた黄色の線は各結晶の向きを表していて、通常はこの線に沿った方向にチタンが移動して分極が起こります(分極を表す緑の矢印は、黄色の線と平行です)。

図5 多結晶の分極を外部電場で揃える

元々の分極の向きは図5(a)のように結晶粒子ごとに違っていて、全体としては分極は見えません。これに電場をかけると分極の方向が揃って来るのですが、個々の結晶そのものの向きを変えることはできませんから、電場を取り去った後は、各結晶の分極方向はそれぞれの安定な方向(黄色の線の方向)に落ち着きます。その結果、図5(b)のように、電場方向(ここでは上方向)に対して逆向き(下向き)の分極こそありませんが、個々の分極は真上を向くのではなくて、右や左に傾いた状態になるのです。このような状態に持って行くことを分極処理(ポーリング)と言い、通常は、放電を起こさないようにシリコンオイルや不活性ガスの中で、1mm当たり数kVの電圧をかけて処理します。

図5(b)を見ればわかるように、多結晶では分極の向きが散らばった形になるのですから、全体が真上を向く単結晶の場合と比べて、最終的な分極は小さくなります。また、どのくらいの電場で分極が向きを変えるか、ということについても、それぞれの結晶粒子で微妙にタイミングが違いますから、単結晶のような長方形に近いシャープなヒステリシスは示さず、変化がダラダラ起こる「なで肩」のヒステリシスになります。とは言え、これでも圧電体や焦電体としての性質はちゃんと示すのですから、利用価値は十分にあります。

強誘電性を持たない圧電体の場合、圧電性を示すためには単結晶か、それに近い状態であることが必要です。一旦、向きがバラバラの微結晶の集合体になってしまうと、もうどうしようもありません。これに対して強誘電体の場合には、後から電場をかけることで図5(b)の状態まで持って来ることができるのですから、必ずしも単結晶である必要はない、ということになります。大きな単結晶を作るのは大変で、それだけ高価になりますが、粉末を焼き固めた焼結体、いわゆるセラミックスで済むのであれば、非常に安上がりですよね。これが強誘電体のいいところで、実際に後で紹介する誘電体の応用例でも、大半は分極処理した強誘電体セラミックスが使われているのです。

強誘電体には、温度を上げて行くとあるところ(キュリー温度)で分極がなくなってしまう、という現象があります。分極がなくなる、ということは、強誘電体ではない普通の誘電体に戻ってしまう、ということですが、この現象は2つのタイプに分けられます。一つは温度が上がると結晶内の原子やイオンの動きが激しくなって電荷の偏りの方向がバラバラになってしまうタイプ、もう一つは、結晶が対称性の高い構造に変化して電荷の偏りがなくなるタイプです。チタン酸バリウムは後者のタイプで、キュリー温度は130℃ぐらいです。その他の強誘電体も、それぞれ独自のキュリー温度を持っていますから、強誘電体を利用する場合には、使用温度に注意しなければなりません。なお、水晶のような強誘電体ではない圧電体の場合も、高温で結晶構造が変化して圧電性がなくなる場合があり、この温度もキュリー温度、と呼ばれています。

ヒステリシスの測定方法

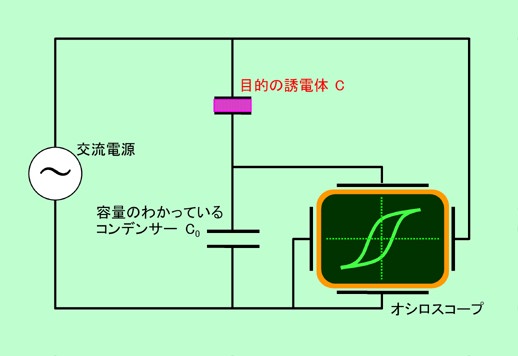

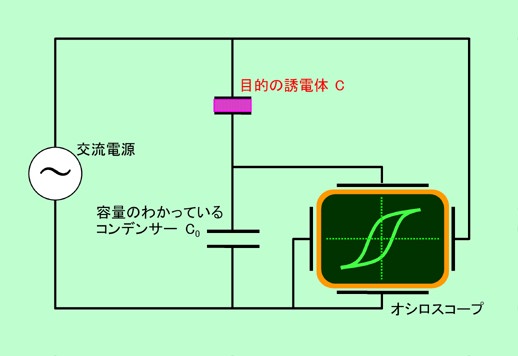

図4や図5のようなヒステリシスループはよく目にすると思いますが、これはどうやって測るのでしょうか。いくつかやり方がありますが、一番簡単なのは、容量のわかっている別のコンデンサーの助けを借りて間接的に誘電体に溜まった電荷量を測定する、という方法です。この測定に使われるのが、図6のようなソーヤータワー回路です。

図6 ヒステリシスを直接に目で見られるソーヤータワー回路

目的の誘電体で作るコンデンサーCと、容量のわかっている大容量のコンデンサーC

0を直列につないで、そこに交流電圧をかけます。全体の電圧をオシロスコープの横軸に、またC

0の両端の電圧を同じオシロスコープの縦軸に入れると、画面にヒステリシスが現れるのです。ずいぶん簡単な仕組みですが、これでなぜヒステリシスが測定できるのでしょうか。

まず横軸ですが、Cの容量と比べてC

0の容量をずっと大きくしてあるので、全体の電圧の大部分はCの方にかかります。そのため、「全体の電圧」=「Cの電圧」、と考えてもよく、目的の誘電体にかかっている電圧が横軸に表示されているとみなせるのです(何もこんなことをしなくても、Cの両端の電圧を素直に横軸に入れてもよさそうですが、縦軸と横軸の電圧の基準を同じにしておいた方が回路を組みやすいので、このような形になっています)。次に縦軸ですが、ここでのポイントは、直列につながれたコンデンサーには常に同じ量の電荷が蓄えられる、ということです(Cの下側の電極とC

0の上側の電極はつながっていますから、一方のマイナス電荷と他方のプラス電荷は必ず同じ量にならなければなりません)。つまり、Cの電荷量はC

0の電荷量で代用できるのです。そしてC

0の容量はCと違って一定ですから、C

0の電荷量は電圧に正確に比例します。というわけで、C

0の電圧を縦軸に表示してやれば、それは正確に目的の誘電体の電荷量を反映することになるのです。

このようにして、オシロスコープ上では誘電体の「電圧」と「電荷量」を示す点が常にピカッと光っています。ここで電源の電圧を上げたり下げたり変化させると、オシロスコープ上の点もそれに合わせて動き、図のようなヒステリシスを描くことになるのです。もちろん電圧と電荷量の数値は違いますから、電荷量を求めるには換算が必要ですが、ヒステリシスの形を見るだけならばこれで十分です。

この他に、誘電体コンデンサーに流れ込む(または流れ出す)電流を追跡する方法もあります。電圧を変化させた時に流れる電流を積算することで、蓄えられた電荷量を直接測定できますから、そこからヒステリシスを描き出すのです。

なお、念のために言っておくと、厳密には「コンデンサーの電極に蓄えられた電荷量」=「分極」、ではありません。分極は、電極に溜まった電荷の

一部を打ち消すことで誘電体内部の電場を弱めるのですが、

完全に打ち消してしまうことはないのです(

誘電体の話(その1)参照)。もっとも両者の差は、誘電体がない時に蓄えられる電荷に相当するので、計算で補正するのは簡単です。また強誘電体の場合には分極の影響の方が圧倒的に大きいので、補正しなくても、それほど大きな違いは出て来ません(このあたりの数値の関係は、数式を見た方がスッキリするかもしれません)。

活躍する誘電体

ここからは、圧電体や強誘電体の具体的な応用例を見て行きましょう。既に身の回りには、これらを利用したものがたくさんあります。

瞬間的な高電圧を利用した着火装置

ライターの中には、摩擦で火花を飛ばして点火するタイプとは別に、ボタンのようなものを押してカチッと音を立てて点火する方式の物があります。ガスコンロや湯沸かし器でも、ツマミを回すとパチンと音がして着火するタイプがありますね。これらに使われているのがチタン酸バリウムなどの強誘電体(もちろん単結晶ではなく焼結体です)を使った圧電素子です。この種の着火装置では、ボタンを押したりツマミを回したりすることでバネなどに力を溜め、その力でハンマーを振って圧電体を叩くようになっています。変形した圧電体から瞬間的に高い電圧(数千ボルト以上)が発生し、そこから引き出された導線の先で放電を起こして火花を飛ばすのです。電池などは一切不要で、半永久的に使える便利な機構です。

ここで一つ疑問が出て来るかもしれません。チタン酸バリウムなどの分極はチタンなどの位置ズレが元で発生するものですから、どこにも自由に動ける電荷は無かったはずです。放電のための電荷はどこから来るのでしょうか。また、電荷が無くなることはないのでしょうか。その疑問を解くヒントは、「分極で生じる電荷は常に外から来たイオンなどを吸着して中和されている」ということにあります。中和状態では、強誘電体の両端に電圧は発生していません。ところが、叩いて変形させると分極状態が急激に変化するので、吸着イオンを出入りさせてバランスを取るのが間に合わなくなります。このバランスの崩れが瞬間的に高い電圧を発生させるのです。放電は、バランスを取り戻すために吸着イオンが移動することによって起こるので、放電しても強誘電体自体には電荷の出入りはありません。変形が収まれば、また吸着イオンが出入りして分極とつり合い、完全に元の状態に復帰するのです。さらに、強誘電体の変形は一方向にのみ起こるのではありません。叩かれて縮んだ次の瞬間には反動で伸び、また縮み、というように振動を起こしますから、電荷の移動もその度に方向を変えます。つまり、圧電素子で発生する電圧は交流なのです。そのため、一方向に極端に電荷が偏る、ということは元々なく、原状復帰も容易、と言えます。

力や熱を電気信号に変換するセンサー

変形すると電圧が発生するという性質を使えば、センサーが作れます。力が加わる部分に圧電体(水晶の単結晶やPZTなどのセラミックス)をセットして、発生する電圧を計ればよいのです。ただし、着火装置のところでも書いたように、圧電体が電圧を発生するのは変形が起こった直後の一瞬だけで、すぐに周囲のイオンを吸着して中和されてしまいますから、ジワーッと連続して加えられる力の測定には向きません。急激な圧力の変化や衝撃力の測定、あるいは力が周期的に変化する場合の測定などが主な用途になります。その意味で、振動が波として伝わる音波などは、圧電体で測定するのにピッタリの対象です。マイクロフォンなどはもちろんのこと、非常に速い振動にも付いて行ける、という特長を活かして、超音波を利用した欠陥検査などでセンサーとして活躍しています。

同じようにして、焦電性を利用すれば熱のセンサーが作れます。この場合も吸着イオンによる中和が起こりますから、単なる温度計測には不向きで、急激な熱の出入りを感知するのを得意としています。この特徴を活かして広く利用されているのが、PZTなどのセラミックスを使った赤外線センサーです。赤外線センサーの中には、赤外線を光(電磁波)として検出する方式のものもありますが、焦電体を使ったセンサーでは、入って来た赤外線が吸収されて熱になり、その熱の変化によって発生する電圧を検出しています。

原理からわかるように、焦電体を使った赤外線センサーは、人や動物などの動く赤外線源に対して威力を発揮します。誰もいなかったところに人が入って来たり、人が動いたりして赤外線が変化した時に非常に敏感に反応するのです。これが最近よく見かける人感センサーです。以前は、駐車場やトイレなどの公共の場所で必要な時だけ点灯する省エネ照明や、防犯装置として使われる程度でしたが、最近では安価なものがたくさん出回るようになって、一般家庭でも簡単に使えるようになりました。家の玄関や廊下などに設置している人もいるのではないでしょうか。

高周波信号を振動に変換する振動発生器

振動を感知するセンサーとしての利用とは逆に、周期的に変化する電圧をかけて振動を発生させる振動発生器としての用途もあります(「発振器」と呼んでもいいのですが、後で別の意味の発振器が出て来るので、ここでは「振動発生器」という回りくどい言い方をしています)。振動の周波数が20Hz〜20kHzの範囲ならば音として聞くことができますから、これでイヤホンやスピーカー、ブザーなどを作ることができるのです(

音の話参照)。普通はセラミックスの圧電体(ほとんどの場合、PZT)を金属板などに貼り付け、これを振動させることで音を出しています。携帯電話のスピーカーなどはほとんどこの方式ですね。周波数をさらに上げれば、超音波の発生も可能です。これが超音波振動子です。メガネ屋などに置いてある超音波洗浄器は、超音波振動子を容器の底に取り付けたものですし、薬剤などを霧状にして散布する噴霧器にも使われています。部屋の湿度を高めるための加湿器の中にも、超音波振動子で水を霧状にして噴射するタイプがあります。

ところで、圧電体に交流をかければ振動を起こすわけですが、圧電体自身も一種の弾性体(ものすごく硬いバネのようなもの)なのですから、硬さや形などに応じた固有の振動数を持っています。固有振動数と交流の周波数とを一致させると共振を起こして激しく振動しますから、これを利用すれば、スピーカーのように周波数が変化する用途には使えませんが、より強力な振動発生器が作れます。この場合、結晶にしろセラミックスにしろ、圧電体は一般に硬いですから、固有振動数は200kHz以上のかなり周波数の高い超音波の領域にあるのが普通です。このような高周波がそのまま使える用途なら問題ありませんが、例えば海の中で魚の群れを探知するソナーや、水中で物を洗う超音波洗浄器などに使おうとすると、周波数が高すぎて、肝心の超音波が水の中をうまく伝わって行きません(音波は水中では周波数が低いほど遠くまで伝わる性質があります)。そこでこれらの用途には、ドーナツ型の圧電体を同じくドーナツ型の金属ブロックで挟み、中央をボルトでギュッと締め付けて一体化したランジュバン型超音波振動子と呼ばれるものが使われています。圧電体と比べて軟らかい金属と一体化して全体を大きくすることで、固有振動数が下がり、望みの周波数で、またパワーも増した超音波の発振ができるのです。このランジュバン型超音波振動子は、金属で挟むことで頑丈になり、他の部品への取り付けもしやすいくなるというオマケも付いて、非常に広く普及しました。先ほどのソナーや超音波洗浄器の他にも、超音波の出力を高めて、材料を激しく振動させて切断する加工機に応用されたり、熱を発生させてプラスティックを溶融接着する工具なども作られています。

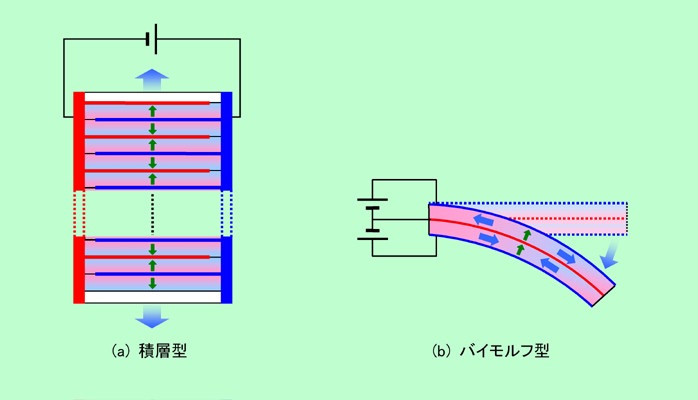

変形を直接利用するアクチュエーター

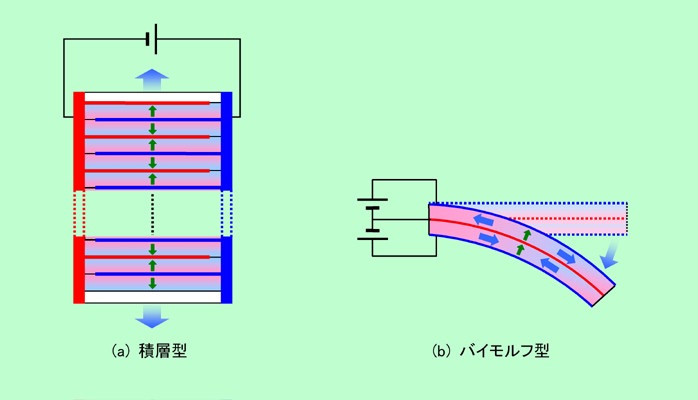

電圧をかけた時の変形をそのまま利用する駆動装置(アクチュエーター)としての用途もあります。この用途に対しては、同じ電圧で、できるだけ大きく変形する材料が有利なことは言うまでもありません。そのためには、電圧をかけた時に大きな力が発生すると同時に、力によって大きく変形する、つまりある程度軟らかい材料が必要になります。このような理由から、強度のある酸化物の中で、PZTなどの鉛を含んだ酸化物が用いられるのが普通です。これは先の振動発生器にも言えることで、鉛は環境への配慮という意味ではできるだけ使いたくないのですが、今のところ鉛を含まないで十分な性能が出せる材料は見つかっていないのが現状です。とは言うものの、変形の大きいPZTでも、1mmに100Vの電圧(電場で言えば100V/mm)をかけて、ようやく0.01%ぐらい変形するに過ぎません。そこで低い電圧でも大きく動くように、いろいろ工夫がされています。

図7 圧電アクチュエーターの例

例えば、ここに厚さ10mmの圧電体があるとします。その裏表に電極をつけて、100Vの電圧をかけてみましょう。電場の強さは10V/mmですから、先ほどの比率(100V/mmで0.01%)で変形するとすれば、この時の圧電体の伸び(縮み)は10mmの0.001%で、たったの0.1μmです。それでは、図7(a)のように、厚さ100μmの薄い圧電体を、分極の向きが交互になるように100枚重ね合わせた積層構造にしたらどうでしょうか。各層の間には電極が挟まれていて、電圧をかけると全ての圧電体が一斉に伸びる(電源を逆につなげば縮む)ようになっています。これに100Vの電圧をかけると、各層には1000V/mmの電場がかかりますから、それぞれが0.1%、つまり0.1μm伸びます。その結果、全体としては10μmもの伸びになるのです。とは言っても、伸び縮みは高々数ミクロンのレベルですから、一般的に見れば大きいとは言えません。それでも、力は結構強いですし、動きの精度も高いので、精密加工用のステージですとか、細かな調整が要求されるバルブなどに使われています。

このような積層型とは別に、図7(b)のようなタイプもあります。これは薄い圧電体を2枚貼り合わせた構造で、厚み方向に電圧をかけた時の横方向の伸び縮みを利用しています。このような構造は、変形する(morph)ものが2枚貼り合わさっている、という意味で「バイモルフ(bimorph)」と呼ばれています。図の例ですと、上側の圧電体には分極が小さくなる方向に電圧がかかりますから、厚さ方向には縮むのに対して横方向には伸びます。逆に下側の圧電体は、分極が大きくなるために、厚さ方向には伸び、横方向には縮みます。その結果、横方向の伸縮が効いて、全体が上に凸の形に湾曲するのです。また、圧電体は1枚だけにして、もう一方は金属や薄いセラミックス板にしたタイプもあります。これはモノモルフ(monomorph)と呼ばれ、片方しか伸び縮みしませんが、同じように湾曲を起こします。ちょうど、濡れた紙の片面だけを乾かすと、そちら側だけが縮んでカールするのと同じですね。

例として、長さ2cm、厚さ100μmの圧電体を2枚貼り合せた場合を考えてみましょう。これに100Vの電圧をかけると、電場としては1000V/mmになります。この時、横方向に0.1%の伸び縮みが起こったとすると、上側は20μm伸び、下側は20μm縮みますから、半径10cmの円に沿うように湾曲を起こし、先端は2mmも下がることになるのです。先の積層型と比べて、動きがケタ違いに大きいですね。その反面力は弱いので、積層型とは別の用途に使われます。カメラのシャッターや、インクジェットプリンターのヘッドなどがその例です。

この他に、圧電体の動きをそのまま利用するのとは違いますが、たくさんの圧電体を並べて波のような動きを作り、その上に乗せた板を移動させる駆動装置もあります。波の振動数が超音波の領域にあるので「超音波モーター」と呼ばれていて、カメラのオートフォーカス機構などに利用されています(これの詳しい説明は

モーターの話にあります)。

正確な振動を利用した発振器

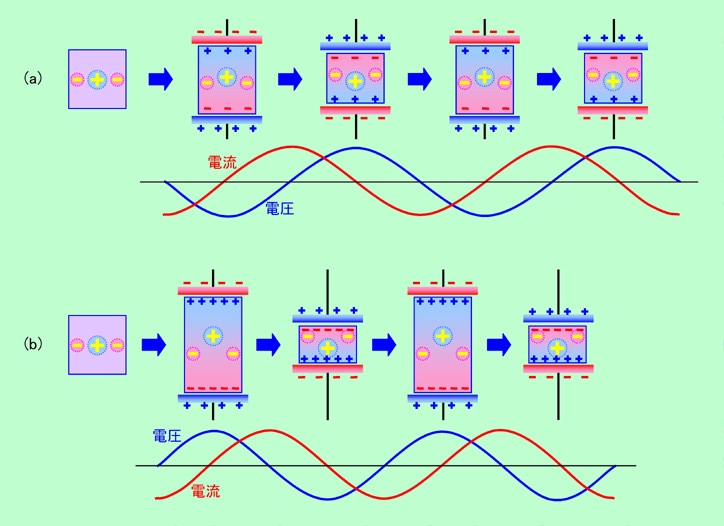

振動発生器のところでも書いたように圧電体自体も固有の振動数を持っており、これと交流の周波数とを一致させると、共振を起こして激しい振動を起こします。この時、単に振動が大きくなるだけではなく、電気的に非常に面白い性質が見られるようになります。

図8 コイルのような振舞いをする圧電体

普通に圧電体に交流電圧をかけると、図8(a)のように、電流が同じ方向に流れている間は電荷を溜め込んで電圧が上がり、電流の方向が逆になると溜め込んだ電荷を放出して電圧が下がる、ということを繰り返します。電流と電圧の振動のタイミングは

インピーダンスの話や

誘電体の話(その1)にも書いているように、1/4λズレています。一方、圧電体の内部に目を向けると、外からかけた電圧に応じて分極が起こり、両端には電極とは逆の分極電荷が発生しています。分極電荷は電極に溜まった電荷の一部を打ち消すのですが、完全に消してしまうところまでは行きませんから、その差の分が全体の電圧となるのです。

ところが、交流の周波数と圧電体の固有振動数が一致して、通常の電気的な伸び縮み以上の激しい振動が起こると、今までとは全く違った効果が現れます。図8(b)の例で言うと、まず初めに上側にマイナス、下側にプラスの電圧がかかった時、圧電体は上下に大きく伸びます。普通は電圧に応じて伸びるだけですが、固有振動数に一致した振動なので、それ以上に大きく伸びるのです。これは圧電体を機械的に引き伸ばしたのと同じですから、それによって非常に大きな分極が発生します。その結果、圧電体の上端に現れるプラス電荷は電極のマイナス電荷より多く、下端に現れるマイナス電荷は、電極のプラス電荷よりも多くなって、全体としては逆(上がプラスで下がマイナス)の電圧が出て来ることになります。極性が反転すると、今度は縮む方向で同様のことが起こります。圧電体は普通以上に縮み、逆方向に大きな分極が起こって、上がマイナス、下がプラスの電圧が発生するのです。このようにして、図8(a)とはちょうど180°反対の電圧パターンが現れることになります。

図8(b)の圧電体が伸びた状態の時、電流の方はちょうど、上向きから下向きに切り替わろうとしています。それに対して圧電体には、上にプラス、下にマイナスの電圧が発生するのですから、ここから出て来る電流は上向き、つまり電流の変化とは逆方向です。圧電体が縮んだ状態の時はその裏返しで、電流が下向きから上向きに切り替わろうとしているのに、圧電体に発生する電圧は下向き電流を支援する方向になります。このように、共振状態にある圧電体に発生する電圧は、常に電流の変化を妨げる方向に発生するのです。これは正にコイルの性質です。つまり、共振状態の圧電体は、容量ではなく、コイルとして振舞うのです(コイル的になる直前には、機械的な伸び縮みによる分極電荷がコンデンサーとして蓄える電荷をちょうど打ち消して、見かけ上は電圧の発生がない、つまり抵抗のような状態になります)。圧電体がコイル的に振舞うのは、共振を起こす非常に狭い周波数範囲に限られています。そのため、普通のコイルの代わりに圧電体を使って電気的な共振回路を組めば、特定の周波数のみで共振条件が成立することになりますから、周波数精度の非常に高いものが作れることになります。

電気的な共振回路にはいろいろなものがありますが、コンデンサーとコイルを使ったものが代表的でしょう。コンデンサーが蓄えた電気エネルギーを放出すると同時に、そのエネルギーがコイルに磁界エネルギーとして蓄えられ、全部がコイルに移ると、今度は逆にコイルからコンデンサーにエネルギーが移る、ということを繰り返すのです。ちょうど振り子の振動で、運動エネルギーと位置エネルギーが交互に入れ替わるのと同じですね。共振周波数はコンデンサーとコイルの特性によって決まるのですが、この回路のコイルの部分を、目的の周波数で固有振動する圧電体に置き換えると、より周波数精度の高い共振回路になるのです。この用途に対しては、振動の周波数を厳密に規定する必要がありますから、焼結体ではなく単結晶が、それも結晶の特定の方向に、特定の形で切り出したものが使われます。中でも水晶は、安定性の面でも周波数精度の面でも非常に優れており、水晶振動子として広く使われています。

理想的には共振は永久に続くのですが、現実にはエネルギーのロスが必ずありますから、振り子が次第に止まって来るように、共振もすぐに減衰してしまいます。そこで増幅回路を取り付けて信号を大きくし、その信号を再び回路に戻すことで安定な振動をずっと続けることができるようにしたのが水晶発振器です。正確な、安定した発振が続きますから、正確に時を刻むクォーツ時計の心臓部として広く使われています。また共振回路には、いろいろな周波数の信号が混ざった中から、特定の周波数信号だけを取り出すフィルターとしての機能もあります(周波数が合わない振動成分は減衰してしまいますから)。圧電体を使った共振回路は、このようなフィルターとしても活躍しています。

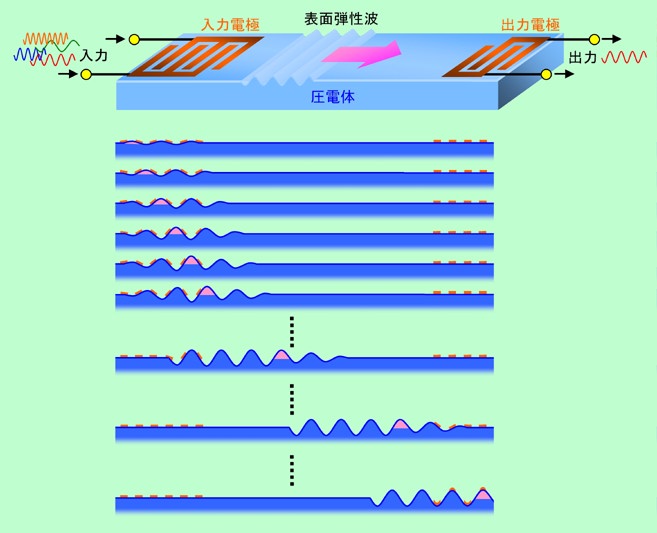

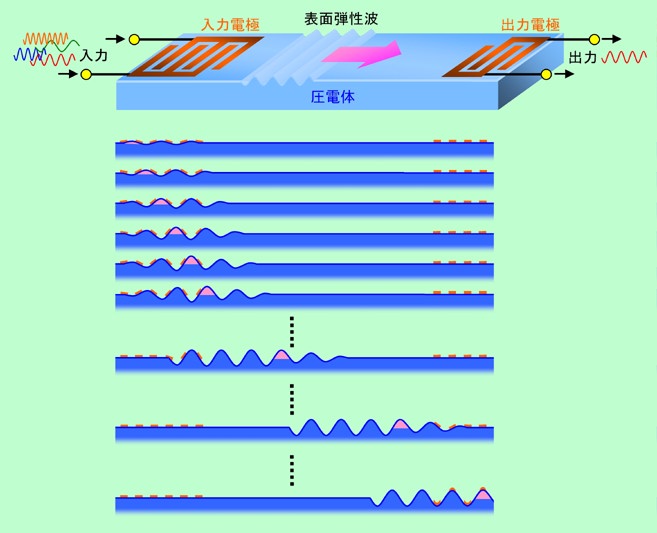

表面の振動を利用した表面弾性波(SAW)フィルター

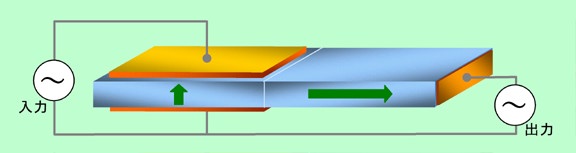

先ほどは圧電体を回路の構成要素の一つとして使った共振器を紹介しましたが、高い周波数に対応させるためには圧電体を非常に薄く作らなければならず、どうしても限界があります。そこで、圧電体全体を振動させるのではなく、その表面だけの振動を利用した共振システムが考えられました。これが図9のような構造をした表面弾性波(

Surface

Acoustic

Wave = SAW)フィルターです。表面弾性波というのは物の表面だけを振動させながら伝わって行く波で、"Acoustic"という名前からも想像できるように、固体を伝わる音波の一種と考えることができます。机の端をコツンと叩いた時にその表面を走る音波もそうですし、地震の際に震源の揺れが地表に達した後に地表に沿って伝わる、少し遅れて来る波としても知られています。

図9 特定の周波数の振動だけが送られるSAWフィルター

SAWフィルターでは、板状の圧電体の表面に櫛の歯のようになった交互に噛み合う一対の電極が付けられていて、これに高周波の信号がかけられます。電極に挟まれた部分は極性が反転する度に伸びたり縮んだりしますが、隣り合った領域は常にプラス/マイナスの位置関係が逆ですから、ある領域が伸びる時にはその隣は縮み、そのまた隣は伸びる、という形になります。その結果、表面に信号と同じ周波数の波が発生し、横方向に表面弾性波として伝わることになります。発生した波は次々に櫛型電極の間を通過して行きますが、電極には高周波信号がかかり続けていますから、そこで新たに発生した波と、隣から伝わって来た波とが重なり合います。その時、山どうし、谷どうしがちょうど重なれば強め合いますが、タイミングがズレると弱め合って、やがては消えてしまいます。もうおわかりと思いますが、波が櫛の歯1個分進んで隣の領域に入った時にちょうど極性が反転すると、強め合うことになるのです。このようにして、様々な周波数の信号がゴチャ混ぜに入って来た時に、条件に合わない信号は消えて行き、条件にピッタリ合った信号だけが無事に櫛型電極から送り出されることになります。

表面弾性波を作る時には、「電圧をかけると変形する」という圧電体の性質を利用していましたが、この波が伝わって来ると、今度は「変形させると電圧を発生する」という性質によって、圧電体の表面に電圧が発生します。当然この電圧は、波の山や谷が通過する度にプラス/マイナスの方向が入れ替わる交流電圧で、その周波数は初めに表面弾性波を作り出した時の周波数と同じです。そこで、圧電体の反対側にも同じような櫛型電極を付けておけば、この信号を取り出すことができます。つまり、図9の左側の電極に入れられた高周波信号の中で、周波数の条件にピッタリ合った信号だけが表面弾性波の形で圧電体上を移動し、右側の電極から出て来ることになるのです。

信号が櫛型電極を通過して来るかどうかは、表面弾性波が圧電体を伝わる速さと、櫛型電極の櫛の歯の間隔で決まりますから、これらを厳密に決めなければなりません。波の伝わる速さは、圧電体の硬さや形状、表面に出ている結晶面の種類などによって変わりますので、水晶振動子の場合と同じように、焼結体ではなくて特性がキッチリ決まる単結晶を使う必要があります。よく使われるのは、水晶やタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムなどで、これらの単結晶から、正確な方向に、正確な形に板を切り出すのです。これに精度よく櫛型電極を付けることで、SAWフィルターが完成します。

携帯電話などでは、大量に飛び回っている様々な周波数の電波の中から目的の周波数の信号だけを取り出さなければなりませんから、周波数フィルターは必須です。しかし普通のフィルター回路はけっこう嵩張り、これがネックになって電話機を小さくできません。その点、波長の短い表面弾性波を使ったSAWフィルターは非常に有利です。例えば、携帯電話で使われている周波数は800MHz〜2GHzぐらいですが、これは電波の波長にすると37cm〜15cmになります。ところが、SAWフィルターの中で信号を運ぶのは電波よりもはるかに低速(1/100,000ぐらい)の音波ですから、同じ周波数でも波長はずっと短くなって、たったの数ミクロンになってしまいます。つまり、櫛型電極の歯の間隔は数ミクロンでよいわけで、これを乗せる圧電体も数ミリの大きさがあれば十分、ということになるのです。もちろん小さくなればなったで加工は大変になりますが、携帯電話をここまで小型化できた理由の一つは、小型高性能のSAWフィルターの開発にあったとも言えるのです。

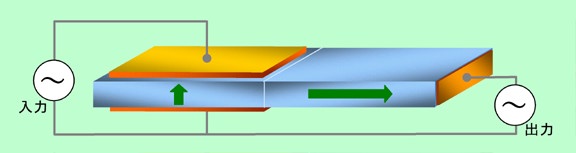

超小型の変圧器 ― 圧電トランス ―

電気的エネルギーと機械的エネルギーを変換できるのが圧電体の特徴ですが、その変換の比率は圧電体の種類や形状、分極の方向などによって変わります。そこで、電圧→変形→電圧、という2段階の変換をする際に、圧電体をうまく組み合わせると、電圧を上げたり下げたりすることが可能になります。これが圧電トランスです。トランスと言えば、ゴツい鉄芯にコイルを巻いた、回路の中でも特に大きく重い部品ですが、これを圧電体を使った小さな素子で置き換えることができるのです。もちろん用途によっては、大電流・高出力に適した巻き線方式のトランスが必要な場合も多々あります。電圧を下げる場合などは、たいてい大きな電流が要求されますから、主流は巻き線方式です。しかし、電流はそれほど必要ではない半面、高い電圧が要求されるような用途、例えば電池で駆動する液晶ディスプレイのバックライトの点灯、などでは、小型軽量で安全性も高い圧電トランスが多く使われるようになっています。

電圧を何十倍にも上げようとすれば、できるだけ低い電圧で大きな変形を起こせる構成で1段目を作り、2段目でその大きな変形を大きな電圧に変換する、ということが必要です。低い電圧で大きな変形を起こすには、電圧をかける方向(圧電体の分極の方向)に薄く作って電場を稼ぎ、それと垂直な方向(長手方向)の変形を利用する、図7(b)のアクチュエーターのような形が好都合です。一方、この長手方向の変形を受けて高い電圧を発生するには、長手方向に分極させた圧電体を使わなければなりません。このような理由から、圧電トランスは図10のような形になっているのが普通です。また材料としては、大きな変形が必要ということで、アクチュエーターなどと同様にPZTのセラミックスが主に使われています。

図10 縦横ワンセットの圧電トランス

左半分が1段目(入力部分)で、厚さ方向に分極処理した圧電体に交流電圧をかけ、横方向に振動させます。この時、圧電体の固有振動数と入力電圧の周波数とを一致させて(と言うよりも、使用する交流の周波数に固有振動数が一致するように圧電体を設計して)共振させることで、より大きな振動を作り出すようになっています。圧電体は横方向に伸び縮みするのですが、実際には両端が支えられているので、上下にうねって波打つような振動を起こします。この振動が右半分の2段目に伝わり、両端に付けた電極から高い電圧を取り出すのです。

できるだけ低い電圧で変形を起こさせるために、入力側を、図7(a)のアクチュエーターと同じような積層構造にする場合もあります。このような構造にすることによって、同じ電圧でも、それぞれの薄い圧電体にかかる電場を大きくすることができるのです。10V程度の入力電圧を1000V以上にまで上げることも可能で、先に出て来た液晶ディスプレイ用の蛍光管も十分に点灯させることができます。このような高電圧対応の物でも、素子自体の大きさは、長さ数cm、幅は1cm以下、厚さも5mm以下、という程度で、回路基板に載せても、それほど嵩張ることはありません。特に「薄くて、基板から飛び出さない」ということが巻き線方式のトランスでは実現困難な特徴で、どんどん薄型化する携帯機器の内部の狭いスペースに収めるのに非常に好都合です。

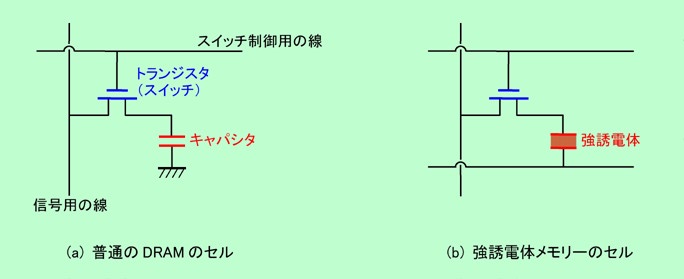

電源を切っても消えない、強誘電体メモリー

これまでに紹介して来た例は全て圧電性や焦電性を利用したもので、強誘電性は、あくまでも焼結体を分極処理して圧電性・焦電性を引き出すために補助的に使われていました。最後に紹介するのはこれらとは違って、強誘電性そのものを直接利用する強誘電体メモリーです。

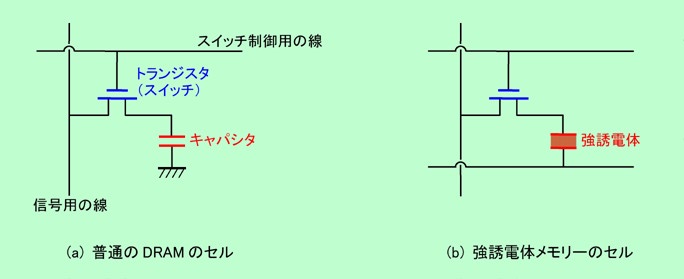

コンピューターでおなじみの半導体メモリーにはいろいろな種類がありますが、その中でもDRAM(

Dynamic

Random

Access

Memory)は、構造が簡単で大容量化しやすく、何度でも書き換えができる、という特徴から、メインのメモリーとして広く使われています。DRAMは図11(a)のように、1個の

電界効果トランジスタ(FET)と1個のキャパシタで基本単位(セル)が構成されています。スイッチのはたらきをするトランジスタのON/OFFで、キャパシタと信号線とをつないだり、切り離したりできますから、望みのセルのキャパシタに信号線から電荷を送り込んだり(書き込み)、蓄えられている電荷を信号線に取り出したり(読み出し)できます。キャパシタに電荷が蓄えられている状態が"1"、空っぽの状態が"0"を表す、と決めておけば、それぞれのセルに"1","0"のデジタル情報を記録したり読み出したりすることができるのです。(単純に電荷を取り出すと、一回読み出しただけでキャパシタが空になってデータが消えてしまいますから、実際にはちょっと複雑な動作で原状復帰が行なわれますが、ここでは詳しい説明は省略します。)

図11 普通のDRAMと強誘電体メモリーとの比較

DRAMのキャパシタは(サイズも容量も)非常に小さなものですから、普通のコンデンサーのように電荷を長時間保持することは到底できません。ちょっと電流が漏れただけで、すぐに空になってしまいます。そのため情報を維持するには、しょっちゅう書き込み動作をやり直して電荷を補充しなければなりません。その回数は、何と1秒間に数千回(このような動作を年がら年中続けているために、"Dynamic"と呼ばれるのです)。逆に言うと、千分の1秒程度で電荷はなくなってしまう、ということですから、電源を切れば、その途端にデータは全て消え失せてしまう「揮発性」のメモリー、ということになります。SRAMと呼ばれる別種のメモリーも、書き込みのやり直しこそ必要ありませんが、揮発性である点は同じです。これに対して、USBメモリーやデジカメのカードメモリーとして普及しているフラッシュメモリーは、絶縁体で囲まれた孤立した領域に電荷を蓄えるので、電源がなくてもデータが消えない「不揮発性」メモリーです。その反面、データを書き換える時には、孤立した領域から強引に高い電圧をかけて電荷を引き抜きますから、セル1個単位での操作はできませんし、動作も遅くなります。また、絶縁体を通して無理に電荷を動かす時にどうしても劣化が起こり、DRAMのように無制限に何回でも書き換えができる、というわけにも行きません(普通のフラッシュメモリーでは、書き換え可能回数は数十万回と言われています)。こうなって来ると、高速に何回でも書き換えができて、しかも不揮発性のメモリーが欲しくなります。このようなメモリーとしていろいろな方式が検討されていますが、その一つが強誘電体メモリーなのです。強誘電体メモリーは、「不揮発性」、「書き換え自由」という他に、「低消費電力」で「高速」というメリットもあります。いいことずくめで、すぐにでもDRAMの置き換えができそうですが、実際には信頼性の高い良質の強誘電体膜を半導体素子の一部として作り込むのが結構難しく、そう簡単には行かないようです。

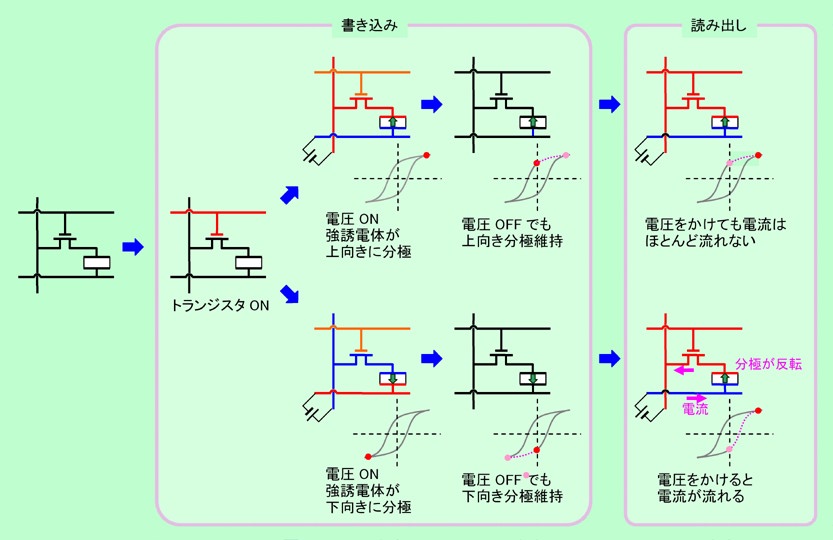

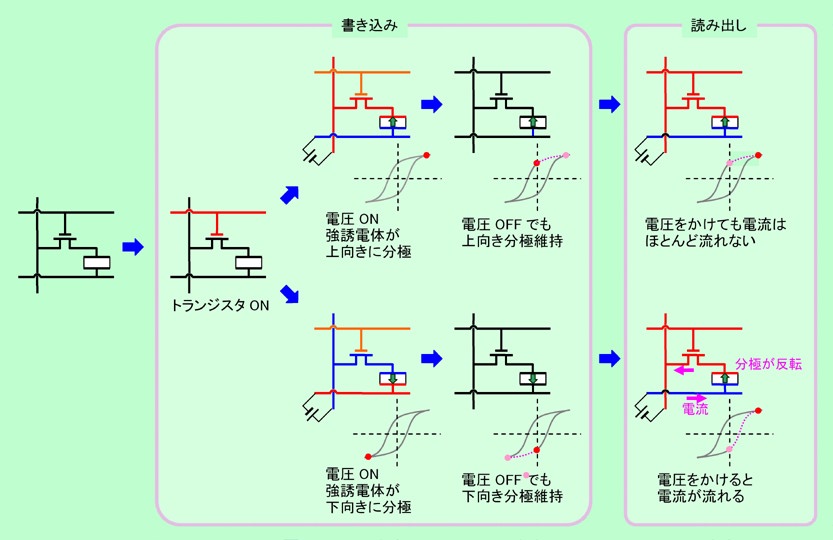

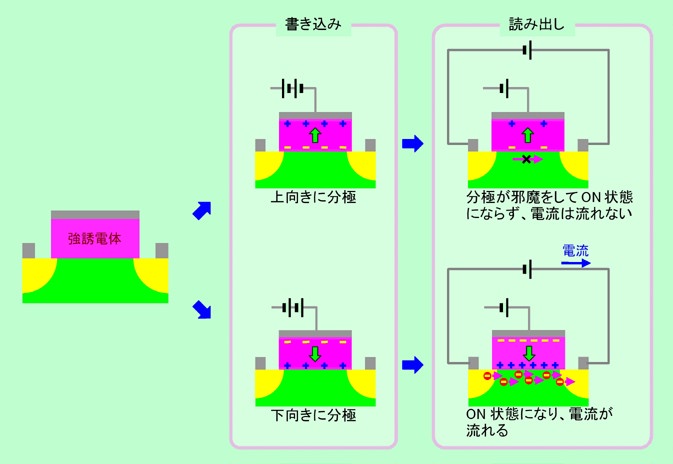

強誘電体メモリーの基本的な構造は、図11(b)のようにDRAMとほとんど同じです。違っているのは、電荷を保持するキャパシタ部分が強誘電体になっていることと、キャパシタの電極の一方がアースではなくて別の線につながっていて、プラスやマイナスの電圧をかけられるようになっていることです。強誘電体の材料としては主にPZTが使われていますが、鉛を含まない高性能の材料として、SBTやBLTなどのビスマスを含んだ酸化物の開発も進んでいます。この強誘電体メモリーの動作を、ヒステリシスループと併せて示したのが図12です。

図12 強誘電体メモリーは分極の反転を利用して記録する

データを書き込むには、まずスイッチ制御用の線に電圧をかけてトランジスタのスイッチをONにします。次いで信号線と下側の線の間に電圧をかけるのですが、その時にプラス/マイナスの方向をどちらにするかで、強誘電体の分極の方向が変わります。この分極の方向によって"1"か"0"を記録するのです。ヒステリシスループで言えば、分極が上側にあるか下側にあるか、ということですね。強誘電体の分極は、ヒステリシスループを見てもわかるように、電圧を切っても消えませんから、不揮発性の記録ができることになるのです。

情報を読み出す時には、トランジスタをONにした後、一定方向に電圧をかけます。この時、図12の上段のように電圧の方向と強誘電体の分極の方向とが同じならば、特に何事も起きません(ヒステリシスループの形によっては、ほんのちょっとだけ分極が進んで少しだけ電流が流れることはあります)。しかし、下段のように両者の方向が違っていると、強誘電体の分極がひっくり返ります。これはコンデンサーを逆方向に充電し直すことと同じですから、上段の場合よりもはるかに大きな電流が流れます。このようにして電流の大小を調べることによって、初めの分極の向き、つまり記録されていた情報が"1"であったのか"0"であったのかを判定することができるのです。ただし一度読み出しをすると、図の右端のように分極の方向が全て同じになってしまいますから、もう一度書き直して元の状態に戻しておく必要があります。

図11のようなDRAMタイプの素子の他に、電界効果トランジスタ1個だけにした素子もあります。トランジスタだけで制御も記録もしようと言うのですから、その仕組みは当然DRAMタイプとは全く違っています。

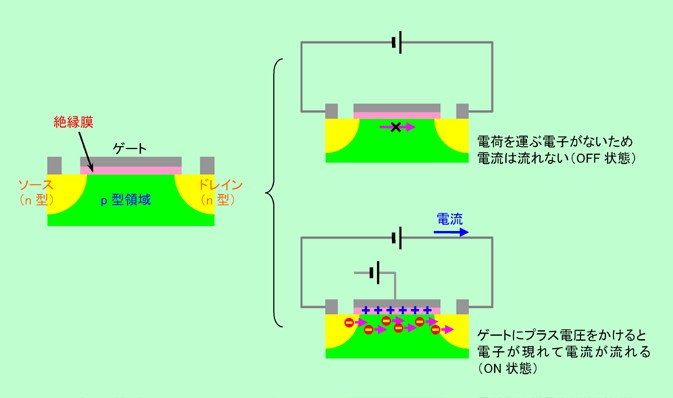

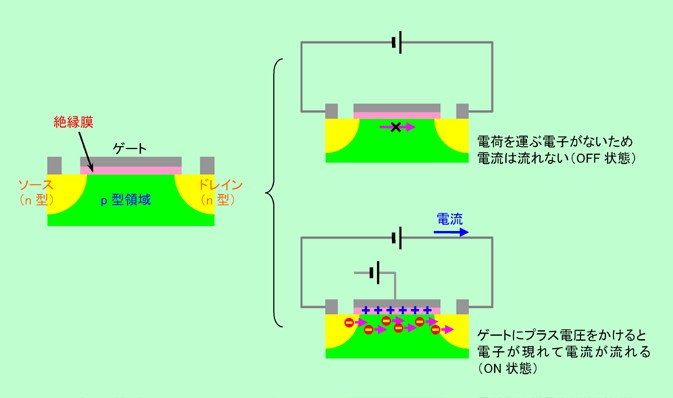

普通の電界効果トランジスタ(FET)は、図13のようにp型半導体の基板上にn型の部分を2つ作り、その間の表面に絶縁膜を挟んでゲート電極を設けた構造になっています(p型とn型が逆の形もあります)。2つのn型部分をソース、ドレインと呼びますが、このままではソースとドレインの間に電圧をかけても電流は流れません。しかし、ゲートにプラス電圧をかけるとp型部分の表面近くに自由に動ける電子が集まって来ますので、電流が流れるようになります。これが、FETがスイッチとしてはたらく理由で、DRAMタイプのメモリーでもこの性質を利用しています(もう少し詳しい説明が

半導体の話にありますので参照してください)。

図13 電界効果トランジスタのスイッチ動作

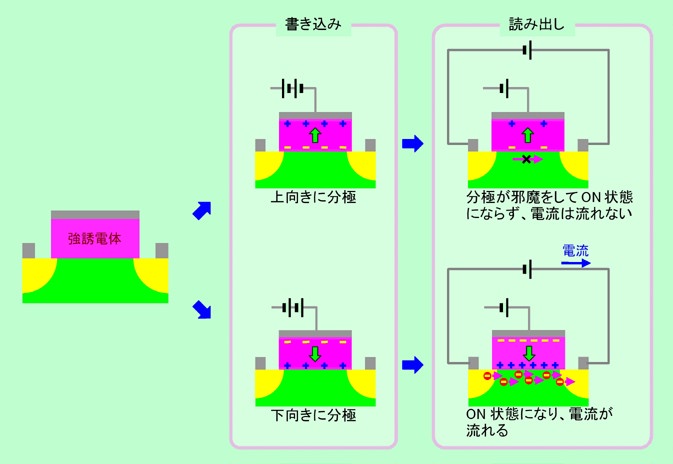

これに対してFET型の強誘電体メモリーでは、絶縁膜の部分が強誘電体に置き換わっています。すぐに想像できると思いますが、ゲートに少し強めのプラス電圧をかければ、強誘電体の分極は下向きに、マイナスの電圧をかければ分極は上向きになります。これが"1","0"の書き込みに相当します。当然ながら、この分極は電圧を切っても消えませんし、反転させようとすれば逆向きに強い電圧をかける必要があります。

図14 FET型強誘電体モメリーの動作

このように強誘電体が分極している状態で、ゲートにプラス電圧をかけてFETを動作させてみましょう(もちろん、分極がひっくり返ってしまうほどの大きな電圧ではありません)。分極が上向きの時は、強誘電体の上側にはプラス、下側にはマイナスの電荷が現れています。これはゲートにかけた電圧とは逆方向ですから、分極がゲート電圧の邪魔をすることになり、ソース-ドレイン間には電流が流れません。ところが分極が下向きの場合は、強誘電体の上下に現れる電荷はゲートにかけたプラス電圧の邪魔はしません。その結果、普通どおりに表面に電子が現れて、ソース-ドレイン間に電流が流れることになります。このように電流の有無によって、書き込まれていた情報が"1"か"0"かを読み取ることができるのです。

FET型の強誘電性メモリーでは、読み取りを行なっても強誘電体の分極に変化はありませんから、DRAMタイプのような書き直しは必要ありません。また1個のセルが1個のトランジスタだけでできていますから、その分サイズが小さく、同じ面積により多くのセルを詰め込むことができます。期待の大きいメモリーなのですが、長期間にわたるデータの保持や信頼性の確保などの技術的な課題も、まだ多く残されているようです。

雑科学ホーム

hr-inoueホーム