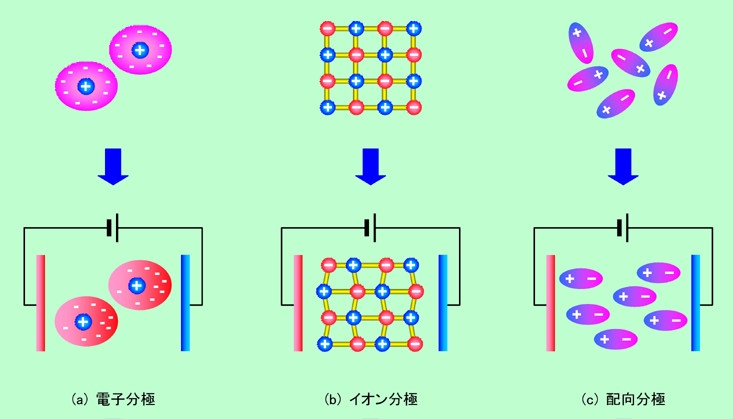

誘電体の特徴は分極にあるわけですが、そもそも分極はどのようにして起こるのでしょうか。金属のような導体ならば電場のプラス側に電子が集まって来るのですが、誘電体では自由に動ける電子などはありませんから、物質全体にわたるダイナミックな動きは起こりません。その代わりに、ごく狭い範囲でプラス/マイナスの電荷のズレが発生します。それには、図1に示すように主に3つの種類があります。

電子分極

原子や分子の中の電子は、普通は原子核の周りに均一に分布しています。しかし電場がかかると、その電子の分布にズレが生じて、プラス/マイナスの偏りが発生します。これが電子分極です(図1(a))。電子は特定の原子核に束縛されていますから、金属の場合のように自由に移動することはできませんが、ごく限られた範囲内で、ちょっとだけ偏ることはできるのです。物質の中には必ず原子核と電子がありますから、この電子分極は、あらゆる物質で起こると言ってよいでしょう。

イオン分極

電子分極は電子の偏りでしたが、イオン分極は文字通りイオンの偏りによって発生します。ということは、元々イオン性の物質でしか起こらない、ということでもあります。例えば代表的なイオン結晶である塩化ナトリウム(食塩)。この中ではプラスのナトリウムイオンとマイナスの塩素イオンが規則正しく配列していますが、ここに電場がかかると、図1(b)のようにナトリウムイオンはほんの少しマイナス側へ、また塩素イオンはプラス側へ動きます。その結果、プラス電荷の重心とマイナス電荷の重心がズレますので、外から分極が見えるようになるのです。

配向分極

分子の中には、元々電荷の偏りを持っているものがあります。例えば水分子では、電子を引っ張る力が強い酸素原子が少しマイナスに、電子を出しやすい水素原子が少しプラスになっています。このような分子は、電場がかかると(方位磁石が南北に向くように)分子全体がくるりと回って電場の方向に向こうとする性質を持っています。また、初めは電荷が偏っていなくても、電場に中に置かれると特定の方向に分極を起こす分子もあります。この特定の方向が電場の方向とズレている場合、やはり分子自体がくるりと回って電場の方向に向き直ろうとします。これが配向分極です(図1(c))。ガチガチの固体では分子の回転は難しいのですが、液体ならば簡単です。また固体に近い状態でも、多少のルーズさがある物質ならば分子が向きを変えるのは不可能ではなく、

液晶はその典型的なものと言えるでしょう。

液晶ディスプレイなどは正にこの電場による分子の配向を利用したものなのです。

この他に、導体ほどではないのですが本当に電荷が移動して分極するタイプもあります。完全に自由に電荷が動くと導体になってしまいますが、固体中のイオンとかイオンが抜けた穴とかの、非常に動きにくい状態の電荷ならば、分極状態になることは可能なのです(空間電荷分極)。また、粉末を焼き固めて作ったセラミックスなどでは、粒子の境目で電荷がブロックされてそこに溜まる、という現象が起こる場合もあり、「界面分極」と呼ばれます。ただ、話をここまで膨らませると少々ややこしくなるので、以降の説明では省略することにします。

多くの電荷が大きく移動するほど分極は強くなりますから、一般に配向分極は電子分極やイオン分極よりも強い場合が多くなります。また電子やイオンの動きやすさは物質によって様々ですので、同じタイプの分極であっても、その程度はずいぶん違います。この分極のしやすさを表す指標が誘電率です。もう少し厳密に言うと、分極が起こると外から加えた電場が部分的に打ち消されて弱まりますが、その弱まる程度を表すのが誘電率、ということで、普通は何もない真空状態との比率(比誘電率)で表されます。例えば、希薄な上に電子分極しかない空気の誘電率は限りなく1に近い1.0006、同じ電子分極でも固体のプラスティック類は2〜3ぐらい、石ころの類が4〜10です。イオン分極の代表格である食塩でも6程度ですが、これが配向分極の大きい液体の水になると80ぐらいまでハネ上がります。つまり水中では、電場は空気中の80分の1まで弱められるのです。(誘電率に関するもう少し詳しい説明が

磁石の話の中にあります。)

以上のように、電場の働きによって電荷が偏るのが普通の分極ですが、中には電場に関係なく分極を起こす物もあります。結晶構造の対称性が悪く、構造的に分極を起こしやすい性質を持っているのです。水晶などがその例で、圧力をかけると結晶が歪み、プラスとマイナスの中心がズレて分極が起こります。これがよく知られている「圧電性」で、圧電性を持っている物質が「圧電体」です。逆に、圧電体に電圧をかけると結晶が歪みます(「逆圧電性」などと呼ばれることもあります)。時計などに使われている水晶振動子は、この両方の性質をうまく利用したものです(

誘電体の話(その2)参照)。

圧電性を持っている物質の中には、程度がもっと進んで、何もしなくても電荷がズレている物もあります。要するに、勝手に分極しているのです。ただし、通常は空気中などに漂っている電荷を吸い付けて中和しているので、表向きは分極は見えません。ところがこれを加熱すると、結晶構造が少し変化するために分極の状態が変わり、吸い付けていた電荷とのバランスが崩れて、分極が見えるようになります。この性質を「焦電性」と呼びます。焦電性を持つ代表的な物質が電気石(トルマリン)です。

圧電性も焦電性も結晶構造によるものですから、向きがバラバラのたくさんの結晶が集まった焼結体などでは、全体としては分極は見えません。しかし、分極の向きをある程度揃えるような処置ができる場合には、焼結体でも圧電性や焦電性が見られるようになります。このあたりの話は実用上の重要度が高いので、

誘電体の話(その2)で詳しく説明することにします。

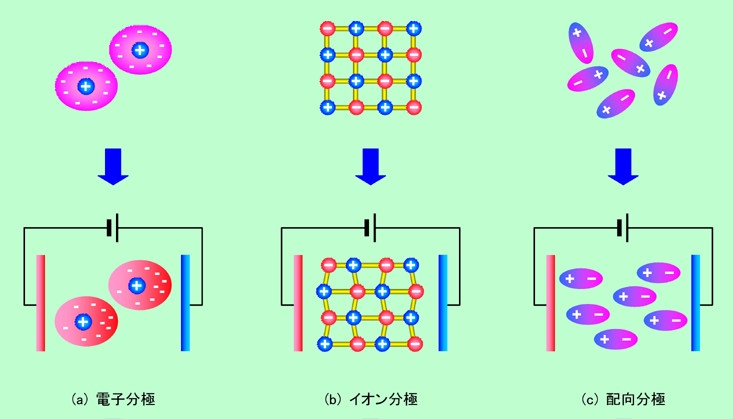

電極間に何もない時(図2(a))は、電位は直線的に変化します。直線の傾きはどこを取っても同じですから、電場の強さは一定です。ここに誘電体が挟まると、誘電体の中に分極が発生して電場を部分的に打ち消し、図2(b)のように内部の電場が少し弱くなります。分極の大きい、つまり誘電率の大きい誘電体ならば、図2(c)のように電場の弱まり方はいっそう大きくなるのです。この時、2枚の電極間の電位差(=電圧)に注目してください。途中の傾きが小さくなった分、電圧は小さくなっています。つまり、間に挟まった誘電体の誘電率が大きいほど、電極間の電圧は小さくなるのです。逆に電圧が同じになるようにした場合には、誘電体が挟まった方がたくさんの電荷を持つことができます。これが誘電体を使ったコンデンサーの原理で、誘電率の大きな材料を挟むほど大きな容量のコンデンサーを作れるのです。

それでは、分極の状態を極限まで進めて、外からの電場を完全に打ち消してしまうことはできるでしょうか。ここまで持って行くには、ほんのわずかの電場でも、それに応じて電荷の移動が起こることが必要になります。これはもはや誘電体ではなく、金属です。というわけで、図2(d)には金属を挟んだ場合の様子も載せておきました(もちろん、電極と金属とが接触するとアッと言う間に電荷が流れてしまいますから、隙間は空けておかなければなりません)。金属の両端には、両側の電極と全く同じ量の電荷が発生し、内部の電場は完全にゼロです。この場合も電圧は小さくなっていますから、コンデンサーの容量は上がります。ただし、これは誘電体を使ったケースとは違って、図にも描いているように、極板間隔の狭い2つのコンデンサーをつなげた形と考えるべきでしょう。余談になりますが、内部の電場がゼロという状況は、ムクの金属塊ではなくて内部が空洞の場合でも同じで、金属で囲まれた部屋の中では外からの電場は完全に遮断されます。車の中にいればカミナリが落ちても安全、ということです。

ところで、図2(b)→(c)→(d)という流れで見ると、誘電率が大きくなるほど内部の電場は小さくなるわけですから、電場がゼロである金属の誘電率は無限大、ということになりそうですね。実際に直流に対しては金属の誘電率は(誘電体でない金属に誘電率という考え方を持ち込む必要があるのか、という議論もありますが)無限大と考えることができます。ただし、誘電体ならば電極にピッタリくっ付けても何の問題もなく分極が起こるのに対して、金属では電極と接触すると電気が流れて分極状態ではなくなってしまいますから、誘電体の誘電率とは性質が違うことは想像できますね。

誘電体、つまり絶縁体の特徴は電気を通さないということですが、これは直流の話であって、交流になると状況がガラッと変わります。この挙動は電気回路の中の「容量(コンデンサー)」の振る舞いそのもので、その特徴については

インピーダンスの話の中でも詳しく説明しています。ただ、

インピーダンスの話では、あくまでも電気回路の一部としての説明でしたので、ここでは誘電体の内部でどのようなことが起こっているかに注目して話を進めることにしましょう。

金属などの導体の中には自由電子がたくさんあります。ここに電池などをつないで電場をかけると、その瞬間に電場を受けた電子が動き出し、連続的に電気が流れます。これに対して誘電体ではどうでしょうか。電子は誘電体とその両端に付けた電極との界面を通して移動することはできませんから、マイナス側の電極には電子が溜まり、プラス側の電極からは電子が抜かれてプラス電荷が溜まります。この間はほんの一瞬ですが、一応は電子が動いていますので、「電気が流れた」と言えなくもありません。しかし次の瞬間には図2(b)や(c)のような分極状態が完成し、これ以上は電荷を溜めることができなくなって(この限界を決めるのが「容量」です)、電流が止まってしまいます。別の言い方をすれば、誘電体の両端の電極電圧が外からかけた電圧と同じ大きさ(もちろん方向は逆)になって、電荷が動けなくなる、ということです。このようにして、誘電体は直流電流を遮断するのです。

ところが、電圧が一定ではなくて徐々に大きくなる場合には話が違います。電圧が上がった分だけ誘電体の分極が大きくなって界面に電荷が溜まって行きますから(つまりコンデンサーの充電)、電気は流れ続けるのです。この場合も、電子は電極と誘電体の界面を通過することはできないのですが、片側で溜まり、反対側で流れ出るので、誘電体の部分を隠してしまえば、普通に電流が通っている状態と何ら変わりはありません。また、電圧が上がるのではなく下がった場合でも、今度は溜めすぎた電荷を放出(つまり放電)しますので、逆方向の電流が発生します。このように、電圧が変化する場合には、誘電体を通して電気が流れる(ように見える)のです。

電圧が上がったり下がったりする状態というのは、正に交流そのものです。ということで、誘電体は交流を通すのです。実際には、電圧が上がったり下がったりする度に、誘電体の端に電荷が溜まったり(充電)、そこから電荷が放出されたり(放電)しているだけで、誘電体を突き抜けて電荷が移動しているわけではありませんが、外から見れば、ちゃんと電流を通していると言えるのです。

とは言っても、交流ならばいくらでも電気が流れる、というわけには行きません。あまり容量の大きくない誘電体の場合、すぐに電荷を蓄えられる限界に達してしまいますから、電圧の変化が間に合わずに電流がそこで止まってしまうのです。このような誘電体に電流を流そうとすれば、誘電体が限界に達するよりも速く電圧を上げて行ったり、素早く電圧を反転させて電荷を吐き出させたりしなければなりません。要するに、電圧の変化を急激にしなければならないわけで、言い換えれば、交流の周波数を上げる必要があるのです。逆に誘電体の容量が大きくなれば、それだけ低い周波数の交流まで通すことができるのですが、低周波の極限である直流になってしまうと、もはやどんな誘電体でも電気を通過させることはできなくなります。

参考までに、ちょっとだけ数字を挙げておきましょう。電気回路に使うコンデンサーには雲母などの誘電体が使われていますが、今ここに容量が1μFのコンデンサーがあるとします(電気回路用としてはかなり容量の大きなコンデンサーです)。これに10V、1Aで電流を送り込むと、満杯になるまでに要する時間は10万分の1秒です。このコンデンサーに、10万分の1秒ごとに方向が切り替わる交流、つまり周波数50kHzの交流をかけると、電気抵抗としては3Ωという非常に小さい値になります。周波数が上がって500kHzになると、抵抗は0.3Ωとさらに小さくなりますが、逆に周波数が5kHzに下がると、抵抗は30Ωに上がります。さらに周波数を下げて、家庭に来ている50Hzの交流にすると、3kΩを超える抵抗になるのです。(厳密に言えば、ここでの「抵抗」は直流のときの抵抗ではなく「

インピーダンス」と言うべきものです)

**余談******

誘電体に交流を流す話では、「電圧が変化する速さ」とか「誘電体部分に電荷が蓄えられる速さ」というように「速さ」が重要な要素になっていました。それでは「電気が流れる速さ」とはどのくらいなのでしょうか。このことを考えるには、これが何の「速さ」を言っているのかをはっきりさせなければなりません。

金属の中で電気を運んでいるのは電子であり、電子の流れが電流ですから、「電気の流れる速さ」とは「電子の移動する速さ」のことなのでしょうか。例えば直径1mmの銅線に1Aの電流が流れている場合を考えると、導線の中の電子の速さは何と毎秒0.1mmにも達しません。よっぽど注意して見ていないと、動いているのがわからないぐらいですね。電気はこんなに遅いものなのでしょうか。それでは、こういう問題はどうでしょう。手元に空の電池ボックスがあり、そこから出た導線が100m先の電球につながっています。この電池ボックスに乾電池を入れると導線中を電気が流れ、電球が点灯しますが、それにはどれくらいの時間がかかるでしょうか? 電子の速さが毎秒0.1mmだとすると、100m進むのには11日以上かかりますから、点灯するのは12日目?。そんなバカなことはありませんね。普段の生活を考えても、月曜の夕方にスイッチを入れたら水曜の昼に電灯が点いた、なんてことはあり得ないでしょう。とすれば、電気はもっと速いはずです。

実は先の電球の例で言う「電気の速さ」とは、「電場の伝わる速さ」のことなのです。電場が伝わる、といえば電磁波、つまり光ですね。導線を伝わる電場も電磁波と同じようなものですから、これは導線中を光の速さで伝わるのです。光の速さは毎秒約30万kmですから、100m走るのに要する時間は1億分の30秒。アッと言う間もありません。電池を入れてから1億分の30秒後には電場が電球のところに届き、そこにある電子を動かすことで点灯するのであって、電池を出発した電子がエッチラオッチラ100m先まで動いて行くのを何日も待つ必要はないのです。

ただし、ひとつ付け加えておきますが、先の例で出て来た0.1mm/sというノロノロ電子の速度は厳密に言えば全体の平均値であって、個々の電子の実際の速さではありません。実際の金属の中の電子は1000km/sを超える高速でデタラメな方向に飛び回っており、電場がない状態では、それらの平均がゼロになっているのです(もちろん電子は、量子論の話に書いているようにマクロな世界の普通の粒子とは違いますから、飛び回ると言ってもボールが飛んでいるのとはちょっと違いますが)。電場がかかると電子の速度の分布にわずかに偏りが発生し、その結果、全体を平均すると特定の速度成分が残ります。これが、例えば0.1mm/sという電子の速度になるのであって、個々の電子を見れば、けっしてカタツムリのようにノロノロ動いているわけではないのです。

**********

周波数によって変わる誘電率

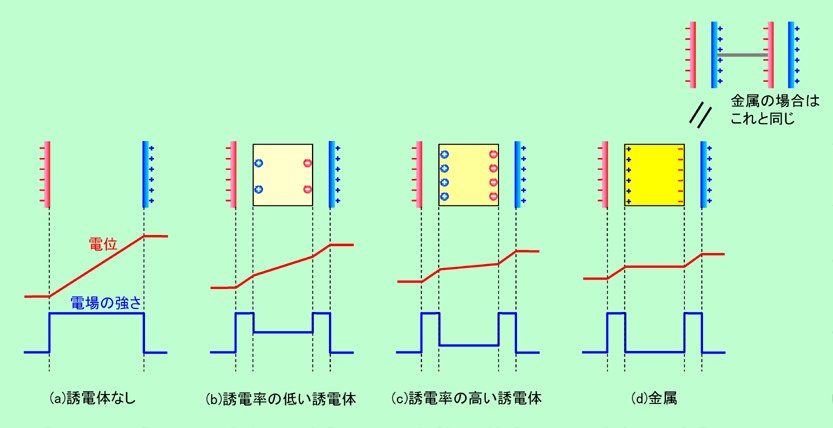

誘電体の分極は電子やイオンの動きによって起こるものですから、分極する速さには限界があります。瞬間的に直流電圧をかけた場合でも、図1のような分極が完成するのには一定時間がかかるのです。これは、「1Aの電流」というように電流に制限がある時に、コンデンサーを充電するのに時間がかかる、という話とは違います。無制限に電気を流せる状況であっても、誘電体の中で分極が起こるのには時間が必要なのです。ただし、その所要時間は1億分の1秒にもならないレベルですから、普通に直流電圧をかけて様子を見ても、まずわかりません。交流でも、家庭用の50Hzとか60Hz程度では、電圧の変化に分極がきっちり追い付いて来るので、その材料が持つ誘電率がきちんと現れます。しかし、電圧の方向が1秒間に何億回も入れ替わるようになると、動きが間に合わなくなって、完全な分極状態ができる前に電場が反転してしまう、ということが起こります。その結果、実質的な分極が小さくなる、つまり誘電率が小さくなる、という現象が現れるのです。

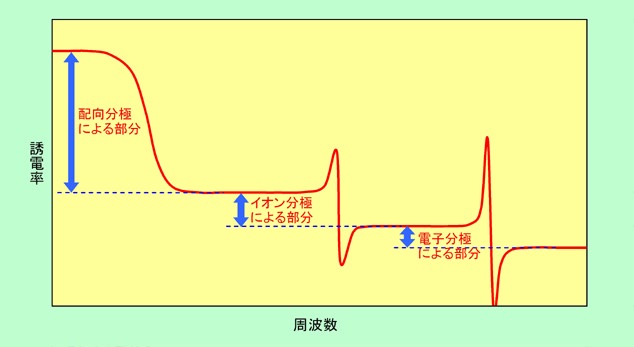

重い物ほど動きにくいということを考えると、分子が反転する必要がある配向分極がまっ先に落ちこぼれる、ということは容易に想像できると思います。実際に交流の周波数を上げて行くと、まず配向分極がついて行けなくなり、次にイオン分極が、そして最後に電子分極が振り落とされます。その様子を誘電率の変化で示したのが図3です。現実の誘電体では、必ずしも3種類の分極が揃っているわけではありませんし、同じ種類の分極が複数ある場合もあります。また、それぞれの分極の大きさも様々ですから、この図はあくまでも模式的なものと考えてください。

図3 周波数による誘電率の変化

配向分極の反転は、水に浮かべた方位磁石を別の磁石で操って向きを反転させるようなイメージです。磁石のN/Sをパッパッと切り替える度に方位磁石はくるりくるりと向きを変えますが、N/Sの切り替えがあまり速くなると、しだいに方位磁石の応答が遅れるようになり、ついには動けなくなってしまいます。これと同じように、交流の周波数が高くなると、誘電体の中の分子の動きが電場の切り替えについて行けなくなります。そして動きが遅れた分だけ実質的な分極が小さくなりますから、誘電率は下がって来るのです。どのくらいの周波数までちゃんと分極できるかは、誘電体内部の環境によって決まります。方位磁石を水ではなくてもっと粘性の高い水飴に浮かべれば応答は悪くなる、というのと同じように、分子が動きにくい状況では、もっと低い周波数でも遅れが出ることになるのです。

誘電体が分極するということは、コンデンサーが充電されるということですから、エネルギーを蓄えていることになります。そして電場が減少に転じると、今度は蓄えていたエネルギーを吐き出して逆方向の電流を支援し、電場が逆方向で最大になったところで、自身は逆方向に充電されます。このような過程を繰り返している限り、エネルギーのロスはありません。ところが分極が電場の変化に対して遅れると、電場の方向と分極の方向が逆になるような状況が発生します。これは言ってみればブレーキをかけているようなものですから、エネルギーは蓄えられるのではなく消費されてしまいます。図3の誘電率が右下がりになっている部分では、このようなエネルギーのロスが起こっているのです。ところが周波数がさらに高くなると、今度は分子が全く動けなくなりますので、誘電体がない場合と同じでエネルギーの蓄えもロスも起こりません。エネルギーのロスは周波数が高すぎても低すぎても起こらず、ある特定の周波数領域でのみ発生するのです。

「ロス」と言うと何か悪いイメージがありますが、時には役に立つこともあります。その一つが電子レンジです。電子レンジでは周波数2.45GHz(波長約12cm)のマイクロ波が使われていますが、これがちょうど水分子の配向分極がついて行けなくなる周波数領域(1GHz〜数十GHzぐらい)にあり、ロスとして放出されたエネルギーが熱に変わるのです。ところが、これが氷になるとそうは行きません。氷の中の水分子は(水飴に浮かべた方位磁石のように)動きにくいですから、この周波数ではほとんどついて行けず、もはや配向分極を起こすことができないからです。電子レンジで湯を沸かすのは簡単なのに、氷を溶かすのに長い時間がかかるのはこのためです。

イオン分極や電子分極の場合も、特定の周波数で電荷の動きがついて行けなくなって誘電率が低下する、という現象は同じように起こります。ただし、その誘電率が変化するときのパターンが配向分極とは違っていて、図3に示しているように一度急激に大きくなった後に急降下し、再び上昇して一定値に落ち着きます。このような変化が起こる原因は、分極にかかわるイオンや電子が、特定の位置に留まろうとする性質を持っていることにあります。配向分極の場合は(水に浮かべた方位磁石に例えたように)、分子が一旦動き始めたら、これを引き戻す力は働きません。しかし、結晶中のイオンや特定の原子に束縛されている電子は安定な位置に留まろうとしますので、定位置から動かすと元に戻そうとする力が働くのです。ちょうどバネで固定されたオモリのようなもの、と考えればよいでしょう。

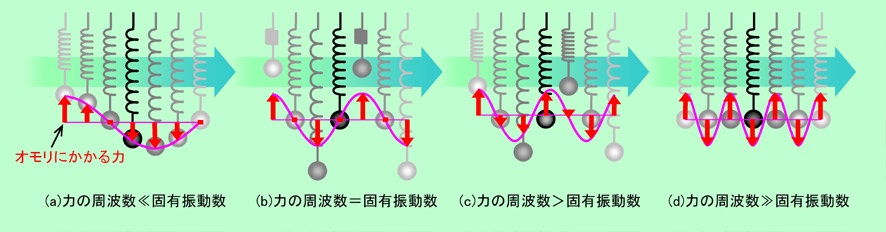

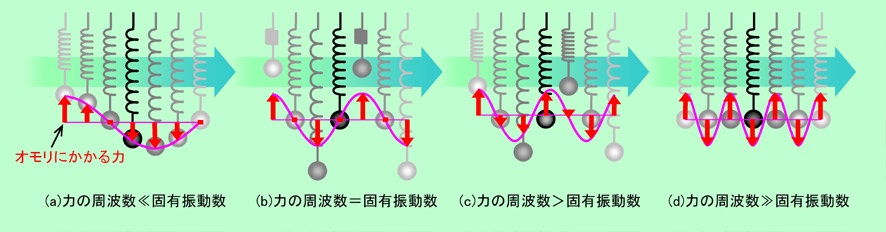

バネで吊るされたオモリは、よく知られているように、バネの強さとオモリの重量で決まる固有の振動数を持っています。自由に振動させた場合は、振れ幅に関係なく、必ず一定の周期で振動するのです。これに外から周期的に変化する力を加えて強制的に振動させた時の様子を示したのが図4です。図中の赤矢印がオモリに加えられた周期的に変化する力を示しており、(a)→(b)→(c)→(d)の順に、その周波数が大きく(振動が速く)なっています。

図4 バネに吊るしたオモリを様々な周波数で振動させる

まず図4(a)のように、固有振動数よりもずっと遅い周波数でオモリに力をかけてみます。この場合は動きが遅すぎるために、バネは独自の振動を起こすことができませんから、単に加えた力に応じて伸び縮みし、その分だけ単純にオモリが上下します。次に図4(b)のように、固有振動数と同じ周波数で力をかけてみましょう。今度はバネが自然に伸び縮みするタイミングとピッタリ一致しますから、バネが縮もうとする時には上向きに、バネが伸びようとする時には下向きに、常にバネの動きを助けるように力が作用し、動きがどんどん大きくなります。これが共振状態です。ところが図4(c)のように、周波数が固有振動数よりも少し大きくなると、バネは依然として固有振動数で振動しようとするために、オモリにかかる力とはタイミングがズレて来ます。例えば図4(c)の右端などでは、力は上向きにかかっているのにオモリは下に動こうとしているわけで、このように力の方向と動きの方向が一致しなくなる部分が出て来て、動きが乱れて来るのです。周波数がさらに大きくなって、図4(d)のように固有振動数を大幅に超えるようになると、もうバネは反応できません。剛直な棒と同じことで、オモリは全く動くことができなくなってしまいます。

この様子を誘電体のイオン分極や電子分極に当てはめて考えてみましょう。(a)は電場の周波数が十分小さい状態に相当します。電荷(イオン、または電子)は電場の変化にしっかりとついて行き、常に電場の方向に、電場の強さに応じた分極が起こります。(b)の共振状態になると、電場の変化にアシストされて電荷が大きく振動するようになります。同じ電場の強さでも(a)よりもはるかに大きな分極が起こるのです。これが、図3に現れていた誘電率の急激な増大の原因です。ここから電場の周波数がさらに上がると、共振状態が崩れて来て、(c)のように電荷が動く方向、つまり分極の方向が電場の方向と一致しなくなります。実質的な誘電率は電場の方向にどれだけ分極するかで決まりますから、こうなると分極がない時よりもさらに誘電率が下がってしまいます。共振状態直後の誘電率の落ち込みはこのようにして発生するのです。そして(d)の状態まで来ると、電荷の動きが電場の変化に全くついて行けなくなります。分極は一切起こらず、誘電率は一定の低い値を示すようになるのです。

図3の横軸には数値が目盛ってありませんが、それぞれの分極が追いつけなくなって誘電率が低下する周波数は、物質による違いはもちろんありますが、おおよそ決まっています。まず配向分極ですが、これは108〜1010Hz前後で落ちて来る場合が多く、電磁波の波長にすると数cm〜1mぐらいのマイクロ波の領域に当たります。これに対してイオン分極が低下するのは、4桁ぐらい上の1012〜1014Hzあたりで、波長で言えば数μm〜数百μmの赤外線領域、そして電子分極はさらに数桁高い1015〜1017Hz近辺の紫外線領域に相当します。ですから誘電体に可視光線を当てた場合、配向分極とイオン分極は電場の変化について行けず、電子分極だけが起こる、ということになります。

交流での抵抗・容量の考え方

これまでの話では、誘電体は完全な絶縁体として考えて来ました。しかし現実はそう単純ではありません。実際に世の中で使われている誘電体の中には、多少なりとも電気を通す性質を持った物も多いのです。こうなると、電気回路の中で誘電体を単なるコンデンサーと考えることはできません。電荷を蓄える要素と電流を通す要素の両方を備えていなければなりませんから、最低でも1個の「容量」と1個の「抵抗」が並列につながった形を想定する必要があるのです(電気回路の基本要素としてはもうひとつ、コイルの要素もありますが、ここでは無視します)。

容量と抵抗は全く違った性質のものと思われるかもしれませんが、

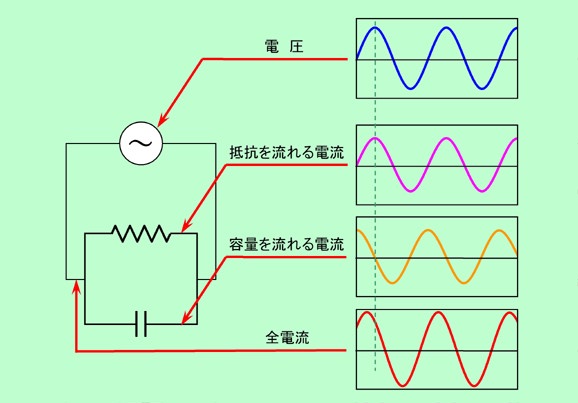

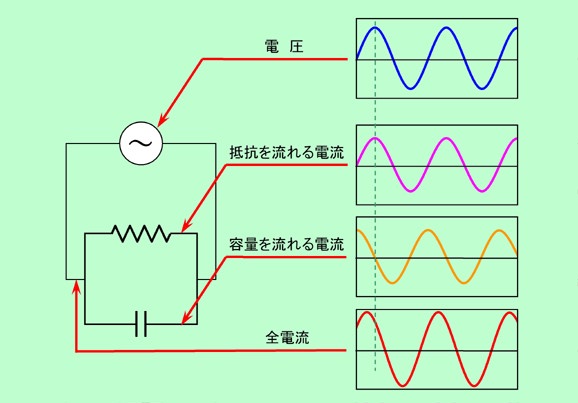

インピーダンスの話にも書いているように、交流電圧をかけた時の電流の応答は非常によく似ています。図5にその様子を示しました。

図5 「容量」と「抵抗」からできた回路に交流電圧をかける

抵抗の方は、オームの法則に従って電圧に応じた電流が流れますから、電流は電圧と全く同じパターンの波形を示します。一方、容量の方は、電圧の変化がなければ(どんなに電圧が高くても)電流はシャットされ、電圧が変化する時にその変化に応じて電流が流れますから、電圧グラフの変化率、つまり傾きに比例する電流になります。これはちょうど、電圧の波と同じ周波数で、山(谷)の位置が波長λ(ラムダ)の4分の1(1/4λ)だけズレたパターンです。このように、電圧と電流の関係を見る限りは容量と抵抗の挙動はそっくりで、ただ単に振動のタイミングが1/4λズレるだけなのです。

容量と抵抗が入り混じると、これらの2つの性質が合わさった挙動が見られます。波の性質として、周波数が同じで振動のタイミングがズレた波を足し合わせると、その結果は、周波数はそのままで、振動のタイミングが両方の間に来る波になります。そして振動のタイミングがどのくらいズレるかは、元の2つの波のどちらの勢力が強いかで決まります。もちろん、勢力の強い方に引きずられるわけで、回路の中での容量の要素が圧倒的に強ければ、容量単独の時と同じようにほとんど1/4λズレますし、抵抗の要素が圧倒的に強ければ、電圧とのズレはほとんど現れません。両者が拮抗していれば、図5の例のように位置ズレはちょうど中間の1/8λあたり、ということになるのです。

実際の誘電体も図5の回路と同じように容量と抵抗の両方の要素を持っているわけですから、交流電圧をかけて電流の応答を調べると、周波数が電圧と同じで、振動のタイミングがいくらかズレた電流の波が見られるはずです。このデータを解析すれば、2つの成分、即ち「電流・電圧の振動のタイミングが一致する抵抗的な成分」と、「電流・電圧の振動のタイミングが1/4λズレる容量的な成分」に分解することができます。例えば10Vの電圧をかけた時に、抵抗的成分による電流が1Aで、容量的成分による電流が5A、といったことがわかるのです。ただし、いちいち電圧がいくらの時に電流がいくら、と言うのは面倒ですから、何か適当な特性値で表現したいところです。それには2通りのアプローチの仕方があります。

一つは、直流の場合のオームの法則に倣って、電圧と電流の比を取る方法です。直流では言うまでもなく「抵抗」になりますが、交流ではこれを「インピーダンス(記号 Z)」と呼びます。もちろん、電圧の波と電流の波がズレない成分(抵抗的成分)と1/4λズレる成分(容量的成分)とがありますから、1つの数字では表せませんので、2つに分けて表現する必要があります。先の例で言えば、インピーダンスの抵抗的成分(記号 Z')が10Ωで、インピーダンスの容量的成分(記号 Z")が2Ω、という具合です。インピーダンスに関しては「

インピーダンスの話」にも書いていますので、詳しくはそちらを参照してください。

もう一つのアプローチは、「容量」に注目した方法です。「抵抗」が電圧と電流の比であったのと同じように、コンデンサーの「容量」は、蓄えられている電荷量と電圧との比です。この電荷量というのは、それまでに流れた電流の積み重ねですから、電流を使って電荷量を表すことができます。つまり「容量」も電流と電圧を使って表すことができるのです。途中の過程は省略して結論だけ言えば、「電流」を「電圧と周波数の積」で割った値が容量になります。この関係を使えば、インピーダンスとは別の方法で回路の特性を表すことができるのです。これが交流における「容量(記号 C)」です。

当然ながらインピーダンスと同じように、容量Cにも電圧の波と電流の波がズレない成分(抵抗的成分)と1/4λズレる成分(容量的成分)とがありますから、これを分けて、容量の抵抗的成分(記号 C")と、容量の容量的成分(記号 C')として扱います。容量を主役に据えていますので、インピーダンスとは逆に、容量的成分の方が「点(')」が1個です。(この「点」は「プライム」と読み、C'は「シー プライム」、C"は「シー ツー プライム」と読みます)

ちなみに、C'に関係する電流成分は電圧とは1/4λズレているのですが、電流を積算した電荷量の方は、電圧とのズレはありません。言い換えると、C'は、「電圧と電流が1/4λズレる成分」であると同時に「電圧と電荷量(分極)がズレない成分」でもあるのです。これは、コンデンサーを充放電する時の電流と電荷の関係を追ってみれば理解できます。電流が一方向に流れ続けている間は、その方向に充電が進んで電荷は増え続けます。しかし電流の方向が逆転すると、溜まっていた電荷が流れ出て電荷は減少、そしてついには逆方向に充電されるようになります。つまり、図5のような電流のグラフで、電流が上半分にある間は電荷は常に右上がりに増加し、電流が下半分にある間は電荷は右下がりになるため、電荷のパターンは電流とは1/4λズレ、電圧と同じになるのです。あるいは、もっと単純に、電圧が高いほど電荷は多くなるのですから、電圧と電荷のパターンは一致する、と考えてもよいでしょう。

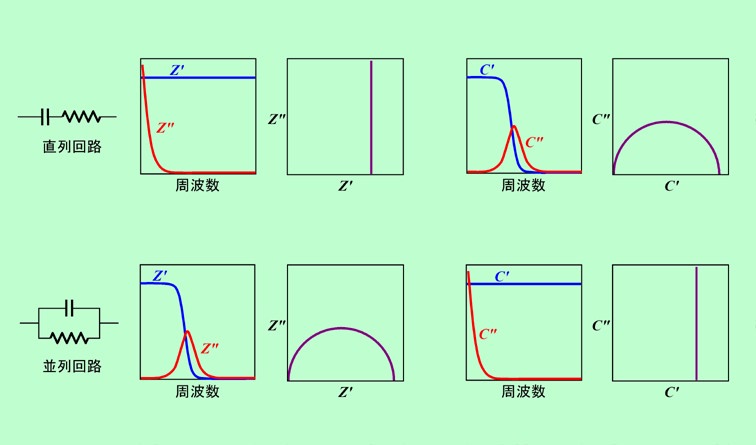

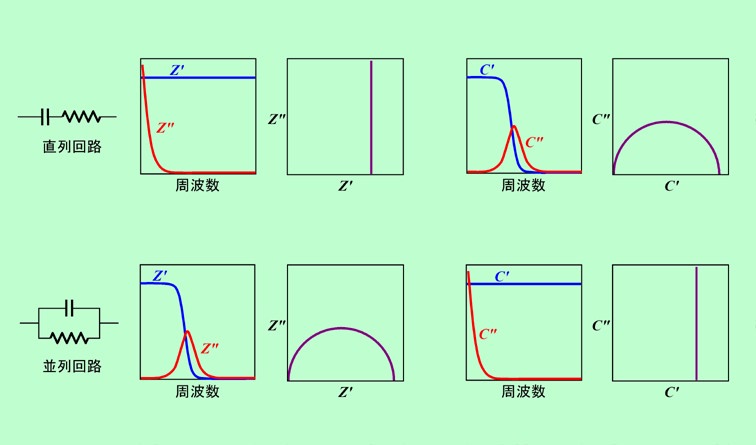

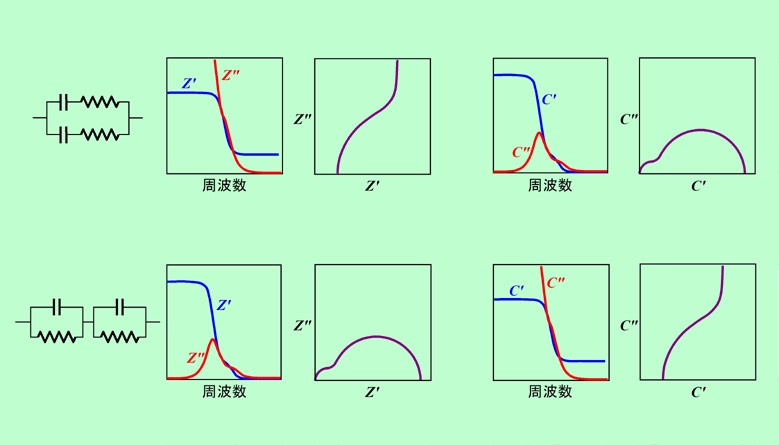

材料の電気的な特性を調べる時には、いろいろな周波数でZ(Z', Z")やC(C', C")を測定することがよくあります。特にZ'とZ"、またはC'とC"の関係をグラフにしたコール コール プロット(Cole-Cole Plot)は、特徴が一目でわかるので便利です。図6に、最も簡単な直列回路と並列回路の例を示しておきました。これを見ると、ZとCが裏返しの関係にあることがよくわかると思います。このように周波数によって値がいろいろ変化する最大の要因は、容量の導電性が変わることにあります。低周波では容量はほとんど電気を通しませんし、高周波ではほぼ筒抜け状態となります。容量の導電性が変われば、相方の抵抗の方も影響を受けて電圧や電流が変わって来ますので、結果的にいろいろなパターンを見せることになるのです。

図6 簡単な回路のインピーダンス・容量とコール コール プロット

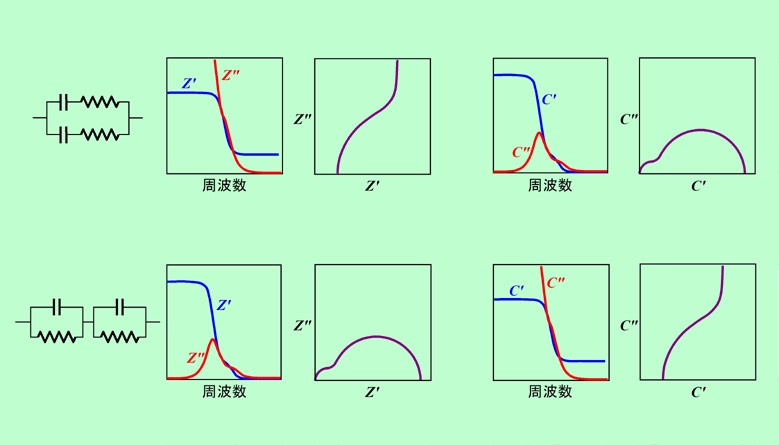

実際の誘電体は、最も単純な形としては容量と抵抗の並列回路で表されます。しかし、微粒子を焼き固めて作ったセラミックスや、複数の成分を混合した材料などの場合には、粒子の境目や、異なる材料が接する部分で、新たな容量や抵抗が発生することも多く、簡単には行きません。例えば図7のように、ちょっと要素が増えただけで形が大きく変わるのです(ここに示したのはあくまでも一例で、容量や抵抗の大きさが変われば、同じ回路構成でもプロットの形は変化します)。

図7 ちょっと複雑な回路のインピーダンス・容量とコール コール プロット

このように、インピーダンスや容量は材料の内部構造に非常に敏感です。そのため、逆にこれらを測定することで、その誘電体がどのような内部構造を持っているかを予測することもできます。うまく行けば、図6や図7のような電気回路で表すことができる場合もあるのです。

誘電率にも2つの成分

誘電体の容量は、その両端に発生した電荷量、即ち分極の大きさで決まります。その分極の程度を表すのが誘電率(記号 ε)ですから、先ほどの交流の容量の考え方は、そのまま誘電率に置き換えることができます。つまり、誘電体に交流をかけて観測される誘電率の中に、電圧の変化に対して分極の振動のタイミングがズレない(電流に対しては1/4λズレる)「普通の」誘電率成分(記号 ε')と、電圧に対して分極が1/4λズレる(電流に対してはズレない)誘電率成分(記号 ε")とがあるのです。これらは、インピーダンスや、容量と同じように、電圧と電流の関係から算出することができます。もちろん、ε'は誘電体の「容量的な成分 C'」と結びついており、ε"は「抵抗的な成分 C"」と結びついていますから、図6のC', C"と同じ形のコール コール プロットも可能です。

実際に電荷を蓄えるのに役立つのはε'の方で、普通に誘電体の誘電率と言えば、こっちのことを指します。これに対してε"の方は抵抗的な成分ですから、電荷を溜めるのではなく電荷を流す性質があり、これが大きくなると誘電体に少し導電性が出て来ます。そしてこのε"が極端に大きくなったのが普通の導電体、ということになるのです。この記事の初めの方で金属の誘電率が無限大、という話が出てきましたが、実は金属はε"が非常に大きい物質なのです。

誘電体のε'やε"が周波数によって変化するのは、その誘電体に容量の要素と抵抗の要素の両方があるからでした。しかしもう一つ、これとは別に誘電率が周波数によって変化する場合がありましたね。図3に示した、電場の変化の速さに分極が追い付けなくなる現象です。図3の誘電率はもちろんε'の方なのですが、この形、特に配向分極が追いつけなくなる部分の形は、図6の直列回路でのC'の形とよく似ています。これは決して偶然ではありません。配向分極が電場の変化について行けなくなると、電場の方向と分極の方向がズレるようになります。電場と分極が同じタイミングで変化するのがε'で、1/4λズレるのがε"なのですから、これはε"の要素が発生したことを意味します。つまり抵抗的な成分が出て来ているのです。実際にこの付近でε"を測定してみると、図6の直列回路のC"と同じようなピークが現れますし、コール コール プロットは半円になります(現実には様々な要素が絡むので、きれいな半円になるとは限りませんが)。誘電率が下がる原因は違っているのですが、抵抗的な成分が発生するという点では同じで、結果として現れる全体の誘電率の変化は同じようになるのです。

電気回路の中で、容量はエネルギーを蓄える要素で、抵抗はエネルギーを消費する要素です。前に、分極がついて行けなくなる部分でエネルギーのロスが起こる、と書きましたが、これは抵抗的な成分ε"が発生したため、と考えることができるのです(ε"が発生すると、エネルギーが熱になって出て行く、という言い方もできます)。

ところで、交流での容量やインピーダンスを取り扱う時に、数式ではよく虚数(2乗するとマイナスになる数)が使われます。周期的に変化する波を表すのに便利だからで、実数と虚数を両方持った「複素数」という形にすることで、振動のタイミングがズレない成分と、1/4λズレる成分をまとめて表現することができるのです。もちろん「虚数」と言っても、ここでは実態のない仮想的なものではありません。実数の部分も虚数の部分も、ちゃんと意味のある数値です。単に数学的に扱いやすいから虚数の形を利用しているだけ、と考えてよいでしょう。

電気回路だけでなく、機械的な振動を扱う「

粘弾性」の世界でも、全く同じような方法が採られています。簡単な指数関数の微積分ができればそれほど難しいものではありませんし、これまでクドクド書いて来た内容が、よりスッキリ理解できると思います。