雑科学ホーム

hr-inoueホーム

● ディスプレイの話 ●

視覚に訴える器具

人間の五感の中で最も情報量が多いのが視覚だと言われています。ということは、「百聞は一見に如かず」の諺を出すまでもなく、人に何かを伝えようとすれば視覚に訴えるのが一番効果がある、ということです。聴覚を対象にしたスピーカーと比べて視覚を対象にしたディスプレイの果たす役割は非常に大きいわけです。(情報通信の世界で、他の3つ、触覚、味覚、嗅覚に訴える手段は、いろいろ研究されてはいますが、まだ一般的とは言えませんね)

その昔、ディスプレイと言えば何と言ってもテレビ(もちろんブラウン管)であり、電光掲示板でした。それが表示窓の付いた電卓が現れ、ワープロが普及し、パソコンが一般的になり、さらにデジカメや携帯電話と、あっという間に一般家庭の中にディスプレイが溢れるようになりました。ちょっとした家電や子供のオモチャにまで、ディスプレイ搭載のものがどんどん出て来ています。そして現在、薄型テレビや薄型パソコンモニターが花盛り。かつての王者、ブラウン管から液晶、プラズマ、有機ELと種類も様々です。このサイトでもあちらこちらで断片的にディスプレイの話題が出て来ていますので、この稿でザッとまとめてみることにします。新製品が次々に出て来るこのご時勢ですから、「ザッと」と言ってもどうしても少し長い話になってしまいますが・・・・・。

ディスプレイの基本は点描画

視覚に訴える方法として大昔からあるのは絵を描くことでしょう。紙や布に染料や顔料を塗ったり、木や石を削ったりと手法は様々ですが、基本は連続した線や面を綴って行くことです。そして近代に現れた写真。これも光が当たったところが化学反応を起こして、面全体に変化が現れることを利用しています。厳密に言えば写真は細かい粒子の集まりではあるのですが、粒子で絵を描くことを意図したものではありません。

静止画ではこれで問題ないでしょう。ところが、時々内容を書き換えたい場合や、時々刻々変化する動画の場合には具合がよくありません。例えば連続した線で描かれた絵を変えようとすれば、その線が蛇のように動いて別の形を作るしかないのです。こういうものが実現すれば、それはそれで非常に面白いのですが、そう簡単ではなさそうです。そこで、画像を点の集まりに変換して表示する方法が出て来ることになります。絵画の世界にも、技法として点の集まりで描く場合があります。スーラやシニャックの絵を見たことがある人も多いでしょう。シニャックの「オランダ風景」などは私も好きな絵のひとつです。これらの絵は、ただ単に点の集まりで描いているだけではなくて、違う色の点を集めることで別の色を表現してしまうという、まさに現代のカラーディスプレイの原理そのものを、19世紀末に既に先取りしているのです。

画像を点の集まりに変換すれば、個々の点の位置はそのまま動かすことなく、それぞれタイミングを合わせて状態だけを変化させることで、違う画像を表示することが可能になります。ここで言う「状態」とは、もちろん「光に関する状態」つまり明るさや色のことで、例えば単純な電光掲示板ならランプが点いているか消えているか、テレビやパソコンモニターなら、どの色がどのくらいの強さで光っているか、といったことです。方式の違いはいろいろあっても、ディスプレイと呼ばれるもののほとんどは、このような点描画の原理に基づいているのです。

点の集まりで描かれた画像の質を決める要素には大きく2つあります。一つは点、つまり画素の大きさですが、これには説明は不要でしょう。もちろん、一つ一つの画素が小さいほどきめ細かい表現が可能になります。もう一つは、それぞれの画素が表示できる状態の種類、即ち「階調」です。先にちょっと触れましたが、一番簡単なのはONかOFFかの二者択一。いわゆる白黒2値の2階調、というヤツで、文字表示には十分ですが、図1のように写真などには向きません。これで無理やりに中間の明るさを表示しようとすれば、新聞の写真でおなじみの網点方式になって、解像度(つまり点の小ささ)を一部犠牲にすることになります(網点方式については

色の話参照)。

図1 階調が違うと写真の見栄えはこんなに変わる

白黒以外に中間調が何段階か入って4階調や16階調になると、見栄えはグッとよくなります。さらに256階調になれば、モノクロ写真、と言ってもよいレベルです。これに色が加わって、赤、緑、青それぞれが256階調になると、表現できる色数が1670万の、いわゆるフルカラーとなります。かつてのパソコンモニターなどにはフルカラー表示できない物もかなりありましたが、今ではほとんど見なくなりました。図1も、フルカラー対応のディスプレイで見ることを前提に載せているわけで、例えば256階調のディスプレイやモノクロディスプレイではおかしなことになってしまいます。

このような色や明るさの階調をどのようにして作り出すのか、どのようにして各画素に振り分けるのか、ということによって様々な方式のディスプレイが出て来ます。画素そのものが光る「発光型」もあれば、別の光源の光をカットする「シャッター型」や外部の光を反射する「反射型」と言えるものもあります。これらの方式がどのようにして点描画を描くのかを見て行きましょう。

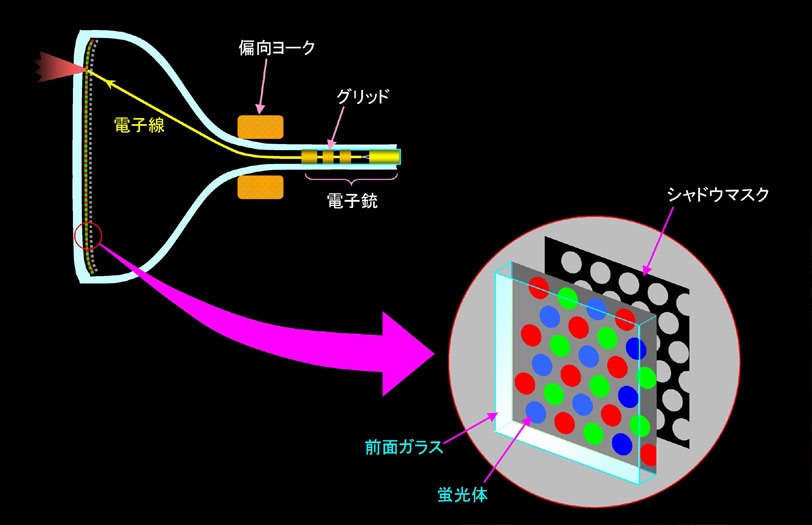

ディスプレイの元祖 ― ブラウン管 ―

自分で発光するものと言えば電球。電球をたくさん並べて狙ったところを光らせれば、立派なディスプレイになります。電光掲示板もそうですし、カラーの電球を使えば、普通にカラー動画を表示することも可能です。とは言え、電球と言うからにはそこそこの大きさがありますから、大きな競技場に設置するようなディスプレイならともかく、小さな画面にするには、小型の発光ダイオードを使ったとしても解像度が悪すぎます。やはり数十センチの距離から見ても一つ一つの発光点がわからないぐらいでないと、普通に「ディスプレイ」とは言いにくいでしょう。そうなると最初に登場するのは、やはり何と言ってもブラウン管です。「ブラウン」とは、発明した人の名前で、一般的にはこの呼び方で通っていますが、パソコンのモニターなどではCRT(Cathode Ray Tube, 陰極線管)という呼び方が多いかもしれません。その名の通り、陰極線=電子線を使ったディスプレイです。

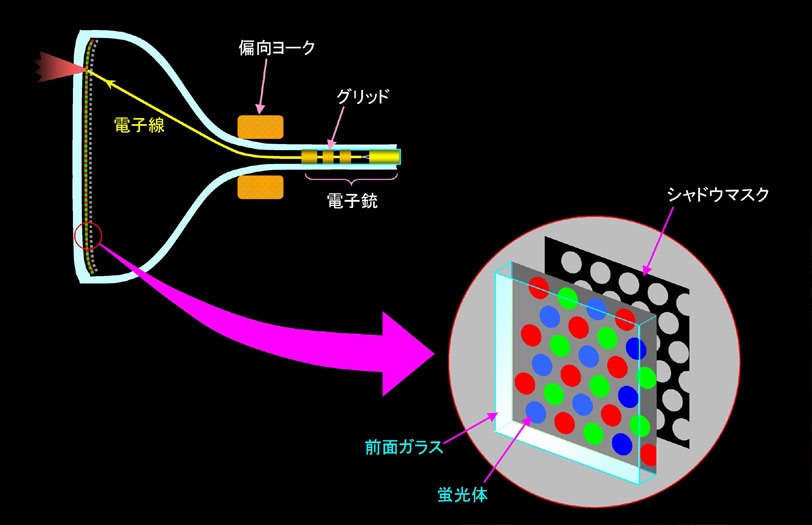

あちこちで書かれているので説明するまでもないのですが、「元祖」ということで、一応、図2に構造を示しておきました。ブラウン管は巨大な真空管で、電子を放出する電子銃、必要な電子線だけを通過させるシャドウマスク、電子線を受けて可視光線を発する蛍光体が、真空にしたガラス製チューブの中に収められています。

図2 元祖 ブラウン管の構造

電子銃は

電子顕微鏡などで使われているものと基本的には同じ構造で、加熱されたフィラメントから飛び出した電子を陽極との間の電場で加速して、エネルギーの高い電子線を放出するようになっています。電子線の強さ(電子の数)は電子銃の中のグリッドと呼ばれる電極にかける電圧で調整でき、電子線の方向は途中に設けられた電磁石(偏向ヨーク)で自由に変えられるので、狙った位置に、狙った強さの電子線を当てることができるのです。

電気測定等に使うオシロスコープなどでは、横方向に一定速度で電子線を移動させながら縦方向に別の測定信号を入れることで、例えば電圧の時間変化などを波型として表示できます。瞬間瞬間で光っているのは画面上の1点だけなのですが、電子線が当たらなくなってもしばらくは光を発し続けるような蛍光体を使えば、電子線が通った軌跡を線として見ることができます。またテレビの場合ですと、電子線を画面の左上から右上に向かって横方向に動かし、次にそのすぐ下の列を左から右へ、・・・・・という具合に振り回し、画面全体を隈なく走査します(一段飛ばしに奇数段目だけ走査し、次に偶数段目だけ走査する、という方式もあります)。この場合も瞬間瞬間では1点しか光っていませんが、1秒間に画面全体を30回とか60回のスピードで素早く走査すると、人間の目には全体が同時に光っているように見えます。そして走査ごとに徐々に変化する画像を表示すれば、あたかも画像が滑らかに動いているように見えるのです。

蛍光体が一種類だけだとモノクロですが、赤、緑、青に発光する3種類の蛍光体を使って一つの画素を構成すればカラー表示ができます。図2に示したように3種類の蛍光体を決まったパターンで塗っておき、各色に対応する電子銃で同じように走査して行けばよいのです。言うまでもなく個々の点は赤、緑、青の単色(もちろんそれぞれに階調はあります)なのですが、人間の目で識別できないくらいに点が小さければ3色が混ざった色に見えるわけで、先の点描画と同じ原理です。このような蛍光体のパターンを作るのには、半導体などの加工でおなじみの

フォトリソグラフィーの技術が使われます。フォトリソグラフィーでは、まず初めに蛍光体の微粒子を、光が当たると固まる性質がある材料や接着剤と一緒に溶剤に分散させてペーストにし、全面に塗布します。次に必要な部分にだけ孔を開けたマスク越しに光を当てて固め(露光)、陰になって固まらなかった部分を洗い流せば(現像)望みのパターンが残ります。これをそれぞれの色について繰り返すわけで、実際には最初に蛍光体のない部分にブラックマトリックスと呼ばれる黒のパターンを付けますから、都合4回、塗布-露光-現像を繰り返すことになります。

図2では蛍光体のパターンは円形で、それに合わせてシャドウマスクの孔も円形になっていますが、これはかなり古い形(それこそ元祖)です。昔のブラウン管テレビの画面を虫眼鏡で見ればこのような円形が見えたのですが、最近のテレビ(最近と言っても、ブラウン管テレビ自体が少数派になりつつある世の中ですが)では、縦にまっすぐ伸びた縞状または長方形のパターンが見えるでしょう。こっちの方が無駄な部分が少なくて明るく鮮明な画像が得られるのです。当然、丸孔のシャドウマスクもなく、代わりに縦方向のスリット状のものが設けられています。

超小型ブラウン管の集団 ― 電界放出ディスプレイ(FED) ―

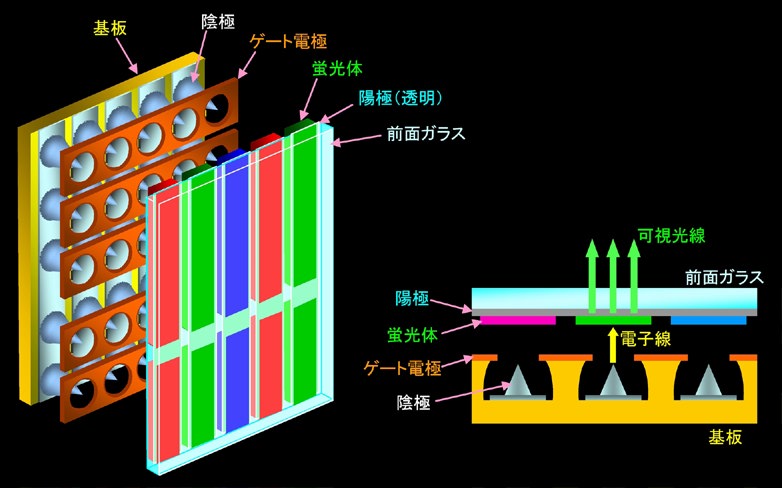

ブラウン管の話が出たので、同じ原理で発光する電界放出ディスプレイ(Field Emission Display = FED)を紹介しましょう。ブラウン管では全体が1個の大きな真空管でしたが、FEDは、1個1個の発光点(これを「小部屋」という意味で「セル」と呼んだりします)がブラウン管とよく似た構造を持った薄型ディスプレイです。裏側の基板と表面のガラスパネルの間は、もちろん真空になっています。

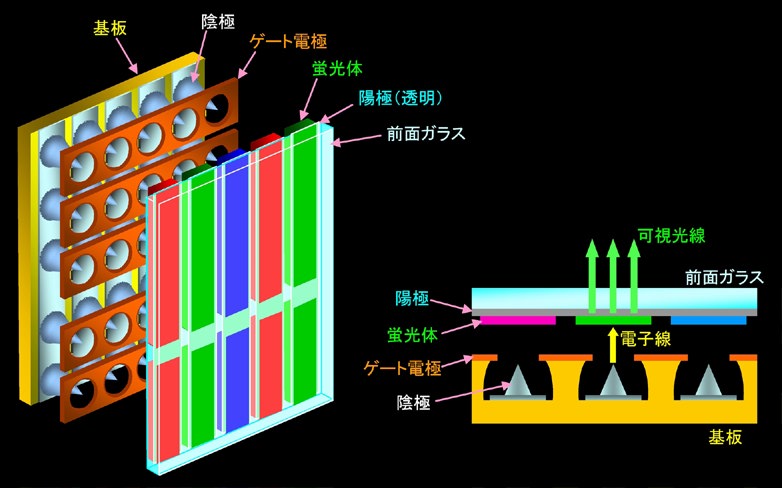

図3 電界放出ディスプレイ(FED)の構造

ブラウン管用の電子銃では陰極を加熱することで電子を出していましたが、FEDの電子源は、鋭く尖った陰極の先端から、強い電界で電子を引っ張り出す方式です。

電子顕微鏡の話でも出て来た、いわゆる電界放出型の電子銃で、これがFEDの名前の由来にもなっています。電子を引っ張り出す働きをするのは陰極の上に設けられた孔の開いた電極で、ゲート電極と呼ばれています。普通の電子銃ではこの先に電子を加速する陽極があるのですが、FEDの電子源の部分は0.1mmもないような微小なものですから、ここに陽極まで作り込むのはさすがに無理です。そこで代わりに蛍光体の裏側(正面パネルのガラス板の裏)に陽極として透明電極が設けられていて、飛び出した電子を加速して蛍光体に引き込むようになっています。蛍光体はもちろん、赤、緑、青の3種類で、赤のセル、緑のセル、青のセルが1個ずつセットになって一つの画素を構成しています。

すぐに想像できると思いますが、このような微細な電子源の構造、特に針のような陰極を作るのは容易ではありません。小さな孔を通して金属を蒸着したり、特定の方向に削れ易いシリコンなどを加工して作ったり、といろいろと工夫がされています。自然に針状に成長する材料を利用するのも有力な方法で、近年話題のカーボンナノチューブを用いた陰極も作られています。また、このような針状の構造をやめて、狭い間隔で横に並べた2つの電極の間に

トンネル電流を流し、電極から飛び出す電子を蛍光体に引き込む方式もあります。いずれにしても、性能の良い電子源をどうやって安価に、安定に作るかが、FED成功の大きなカギの一つであると言えます。なお、図3では1個のセルに対して電子源(針状陰極とゲート電極のセット)が3個ずつ描かれていますが、普通はもっと多く(モノによっては何千個も)の電子源が並べられています。この場合、1個の電子源の大きさはミクロンレベルになりますが、リソグラフィーなどの微細加工技術では、0.1mmとか0.5mm程度の中途半端な大きさよりも、むしろミクロンレベルの微細な構造の方が作りやすいのです。さらに、たくさんの電子源を持つことで、1個1個の電子源の性能に多少のばらつきがあっても、極端な場合、全く動作しない電子源がいくつか混じっていても、大きな影響を受けることなく画像表示ができる、というメリットもあります。

陰極は縦方向にストライプ状に配置された背面の電極とつながっており、ゲート電極は横方向にストライプ状に配置されています。陰極とゲート電極の間に一定以上の電圧がかからなければ電子の放出は起こりませんから、縦方向の電極の一つと横方向の電極の一つに電圧をかけると、その交点だけが発光します。これによって、狙ったセルだけを光らせることができるのです。テレビのようにセルを順番に走査して行く場合には、まず一番上の横方向の電極をON(他の横方向電極は全てOFF)にした状態で縦方向の電極のうちの必要なものだけをONにし、次いで2番目の横方向電極に切り替えて、再び縦方向電極の一部をONにする・・・・・、ということを順次繰り返せばよいのです。

ブラウン管の電子銃では、グリッドにかける電圧を調整することで電子線の強さを変えて階調を出していました。FEDでも同じ方法で階調表現できそうですが、ブラウン管の電子銃のように常に点灯しているのとは違って、走査ごとにON/OFFを繰り返しているFEDの電子源では、電圧を細かく制御して電子線の強さを変えるのは簡単ではありません。電子線の強さは、ある一定の電圧を超えると急に強くなり、その後はなだらかに増加するという性質があり、単純に電圧を2倍にすれば電子線の強度も2倍になる、というものではないのです。そこで、電子線の強さは一定に決めておいて、ONになっている時間を細かく変えることで階調を出す方法が採られています。一回の走査で各セルに割り当てられている時間は1秒の何千分の1しかありませんが、この短い時間をさらに細かい時間領域に分割し、そのうちのいくつの領域をONにするかで、階調を表現するのです。ブラウン管のアナログ方式に対してデジタル方式と言うことができます。

FEDの構造は基本的にはブラウン管と同じですから、ブラウン管と同じレベルの明るく鮮明な画像を、隅々までくっきりと表示することができる、と言われています。斜めから見てもきれいに見えますし、信号が入ってから反応するまでの時間も短いので、高速で動く動画表示も得意です。表示画像に関する難点と言えば、昔のブラウン管テレビでもありましたが、周囲が明るい場所では明暗のコントラストが弱くなる、ということでしょう。原理からわかるように、黒の表示は単に電子線をOFFにしただけですから、元々白っぽい粉である蛍光体が周りの光を反射して、本当の真っ黒にならないのです。この点は、表面にフィルターをかけたりガラスにコーティングを施したりして外の光を反射しにくくするなど、別の工夫で乗り切る必要があります。

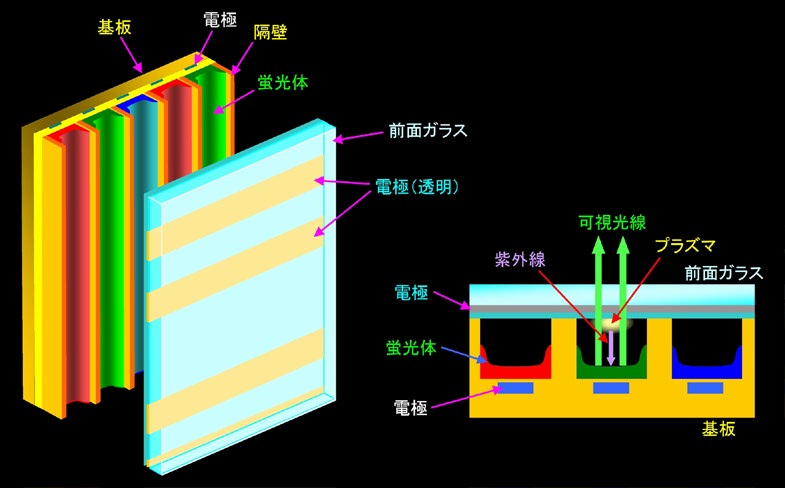

超小型蛍光灯の集団 ― プラズマディスプレイ(PDP) ―

発光型の薄型ディスプレイとして既に多く出回っているのがプラズマディスプレイ(

Plasma

Display

Panel = PDP)です。

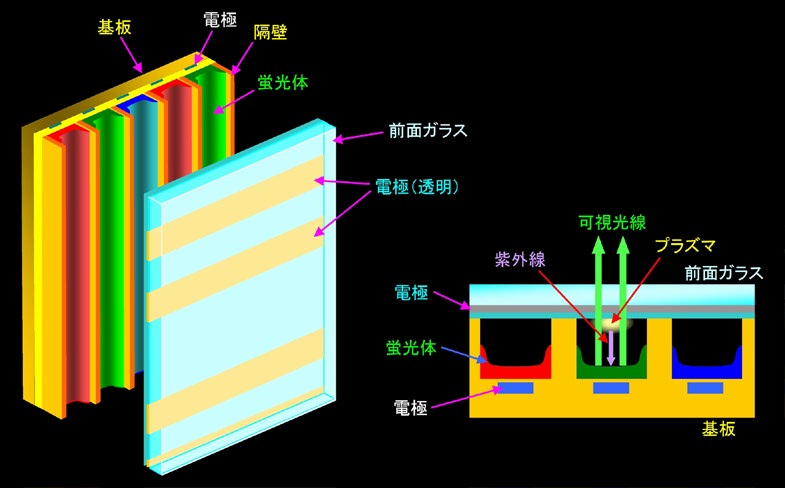

プラズマの話の稿でも少し触れていますが、改めてその構造を図4に示しておきました。FEDが超小型ブラウン管の集団ならば、PDPは超小型蛍光灯の集団と言えます。細長く仕切られた小部屋の中で放電を起こし、生じた

プラズマから発生した紫外線を受けて蛍光体が可視光線を放出するのです。

図4 プラズマディスプレイ(PDP)の構造

蛍光灯ではアルゴンガスと少量の水銀がガラス管の中に封入されていて、プラズマ中で励起された水銀が紫外線を出します(

プラズマの話、

発光の話参照)。この水銀を使った方式は効率もよく光量も大きいのですが、温度によって水銀が蒸気になる度合いが変わるために明るさが変化したり、点灯が遅かったりと、ディスプレイにはちょっと具合が悪い性質があります。また最近の環境問題を考えても、できれば水銀は使いたくないところ・・・。そこで、PDPでは、ネオンとキセノンの混合ガスが主に使われています。水銀の代わりをするのはキセノンで、プラズマ中で励起されたキセノンから紫外線が出るのです。効率という点では水銀を使った方式にはかないませんが、応答が速く、温度変化に対しても安定しているので、PDPには好都合です。余談ですが、スキャナ用の光源などの安定した光量が要求される用途には、水銀タイプではなくてPDPと同様のキセノンを使った蛍光灯が使われています。

放電を起こすための電極は前面ガラスの裏側に2本一組で横方向に走っており、この2本の間に電圧(普通は交流)をかけます。ただし、これだけでは狙ったセルだけを光らせることができません(横の1ラインが全部光ってしまいます)ので、発光させるセルを決めるために、蛍光体の裏側に、縦方向のストライプ状に別の電極が配置されています。実際の手順としては、まず初めに、縦方向電極の一つと横方向電極の一つを選んで電圧をかけ、電極の交点にあるセルでちょこっとだけ放電を起こさせます。このちょこっと放電によって、セルの壁部分に、本番の放電の種になる電荷がたまります。次に横方向の電極の組に電圧をかけると、ちょこっと放電で電荷を作っておいたセルだけで本格的な放電が起こり、プラズマができるのです(これとは逆に、事前に作っておいた電荷をちょこっと放電で取り除いて、次の本番の放電を起こさなくする方式もあります)。つまり、点灯する場所を決める過程と、その情報を元に実際に発光させる過程との2段階になっている、ということです。何もこんな面倒なことをしなくても、初めから縦横の交点で放電させてプラズマを作ればよさそうなものですが、これにはちゃんと理由があります。蛍光体を挟んで縦横の電極間で放電を続けると、蛍光体がモロにプラズマに曝されてダメージを受けてしまうのです。その点、横方向の電極間の放電ならばプラズマは蛍光体から遠いところにできますから、ダメージを避けることができる、というわけです。

PDPの発光の強さは放電の強度によって変化するのですが、放電を制御して紫外線の発生量を変え、さらに蛍光体からの発光量をコントロールするとなると、そう簡単には行きません。そこでPDPでの階調表現には、FEDと同じ方法が採られています。つまり、各セルに割り当てられている時間をさらに細かい時間領域に分割し、どの領域で放電をONにするか、ということで放電時間を変化させて明るさを調節するのです。

蛍光体を叩くのが電子線か紫外線か、という違いはありますが、FEDもPDPも最終的には蛍光体が発光しますので、細かい点は別にして、画像表示の特徴は似通っています。PDPの方が構造が簡単ですから、製品化、量産、ということではFEDよりも先行しましたが、今後はどうなるでしょうか。

点描画を操作する ― ディスプレイの駆動方式 ―

ここでディスプレイの種類の紹介は一休みして、画素を思いのままに操作する方法 ―駆動方式― について触れておきましょう。電子線を画面全体に振り回すブラウン管は別にして、駆動方式は大きく2つに分けられます。

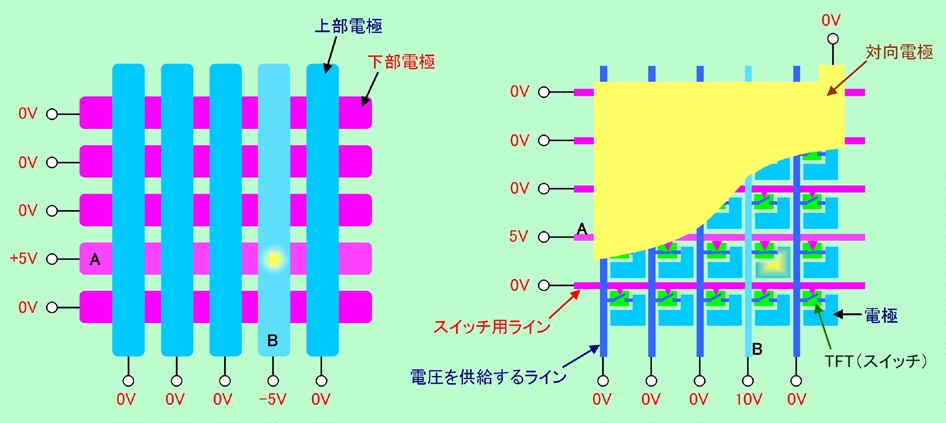

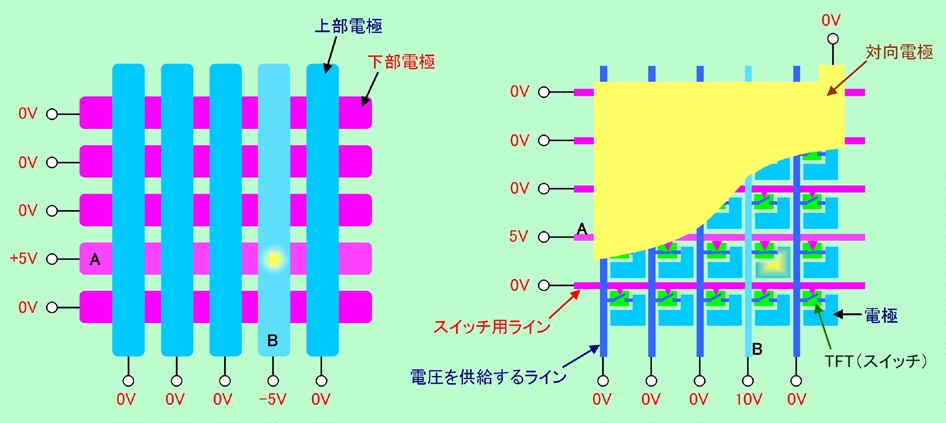

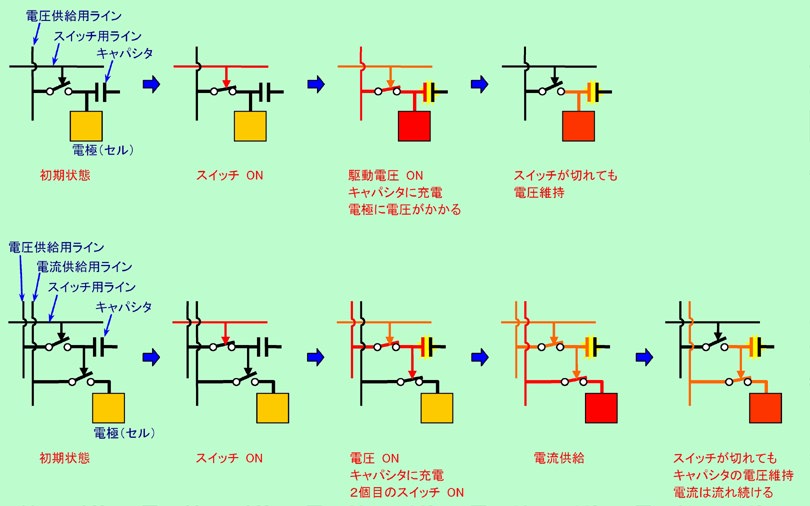

FEDやPDPでは、縦方向の電極と横方向の電極を配置してその交点で発光させていました。これがパッシブ・マトリックス(単純マトリックス)方式です。図5左にこれを模式的に示しました。

図5 パッシブ・マトリックス(左)とアクティブ・マトリックス(右)

パッシブ・マトリックスでは、表側と裏側に横方向と縦方向に電極を配置してあります。ここで横方向の電極Aをプラス5V、縦方向の電極Bをマイナス5Vにしてみましょう(それ以外の電極は全て0V)。すると交点にだけ10Vの電圧がかかることになりますから、素子が5Vより大きい電圧で動作するようになっていれば、交点だけを発光させることができるのです。

この方式は構造が簡単で安上がりなのですが、大きな弱点がいくつかあります。一つは、動作させたいセルだけでなく、その周辺にも影響が出やすいということです。FEDの電子放出やPDPの放電は、ある一定以上の電圧がかからなければ起こりませんから、パッシブ・マトリックスでも問題ありません。ところがディスプレイの方式によっては、弱い電圧でも多少の動作を起こしてしまう場合があります。図5の例では、電極Aや電極Bの部分では、交点以外でも5Vの電圧はかかっていますし、交点部分の高い電圧が周辺に漏れ出ることもあるので、このセルはON、このセルはOFFというはっきりしたメリハリがつけにくく、特に明るい画素の周辺で滲みが出やすいのです。また、セルごとの細かい電圧の調整も苦手です。図の例では、電極Aの列は全て5Vがかかってしまいますので、縦方向の電極にかける電圧を変えて調製できる範囲は5〜10Vに限られてしまうのです。

もう一つの弱点は、セル1個あたりの動作に割くことができる時間が短い、ということです。図5でわかるように、パッシブ・マトリックスでは一度に点灯できるのは1ラインだけです。次のラインに走査が移ると、前のラインは消さなければなりません。ですから、例えば1画面に500ラインあったとすると、各点が光っているのは500分の1の時間だけ、1000ラインあれば1000分の1の時間だけ、ということになります。画素数が増えるほど、一つの画素にかけられる時間が短くなり、画面が暗くなってしまうのです。静止画ならば毎回の走査で同じセルが点灯するので何とか光量を稼ぐことができますが、走査ごとに点灯するセルが変化する動画の場合はそうは行きません。瞬間の光量が稼げないディスプレイの場合、高精細・大画面で鮮明な動画を表示するのは、パッシブ・マトリックスでは難しいのです。

そこで登場するのが図5右のアクティブ・マトリックス方式です。この図のようにアクティブ・マトリックスでは、1個1個の点に個別にスイッチを付けた構造になっています。スイッチと言っても、もちろん押しボタンのようなものではありません。電界効果トランジスタと呼ばれる素子を薄い膜状に形成した「薄膜トランジスタ(

Thin

Film

Transistor = TFT)」を利用したスイッチです。TFTには3つの端子がありますが、そのうちの一つ(ゲート)に電圧をかけるか、かけないかによって、残り2つの端子間が接続状態になるか切れた状態になるかを切り替えることができるのです(

半導体の話参照)。普通のトランジスタは単結晶シリコンのウエハを加工して作りますが、さすがにディスプレイの基板にシリコンウエハを使うわけには行かないので、シリコンを含む原料ガスをプラズマで分解して薄膜を付着させ、これを加工しています。できた膜は単結晶ではなくてアモルファスや微結晶の集合体になっているため性能は劣りますが、低価格、大面積に対応するには、今のところこの方法しかないようです。

アクティブ・マトリックスでは、電圧を供給する縦のラインとスイッチ用の横のラインは同じ基板に付けられています。縦のラインは、スイッチであるTFTを挟んで各セルの電極につながっており、この電極に対向して反対側の電極(対向電極)が設けられています。初めは、縦ライン、横ライン、各セルの電極、対向電極、全て0Vになっているとします。ここで横ラインAに適当な電圧(例えば5V)をかけてみましょう。するとこの1ラインのスイッチが全てONになります。この時、縦のラインBが10Vになっていると、AとBの交点のみ、ONになっているスイッチを通してセルの電極にも10Vがかかることになります。交点以外のセルは全て0Vであるところがミソで、スイッチが入り、さらに電圧が供給されているセルしか電圧がかからないのです。また、セルごとの電圧の調整も0〜10Vの範囲でフルにできますから、明るさの細かい調整が可能です。さらに、パッシブ・マトリックスと違って電極はセルごとに切り離されているので、隣の影響を受けることもほとんどありません。これによってON/OFFのメリハリがつき、滲みのないキレのよい画像が得られることになるのです。またアクティブ・マトリックスではセル1個1個に高速のスイッチが付いていますから、全ての電極に外部の回路経由で電圧をかけているパッシブ・マトリックスと違って、電圧の立ち上がりが非常にシャープになる、という特徴もあります。

セル1個あたりの動作に割くことができる時間が短い、というパッシブ・マトリックスの弱点も、アクティブ・マトリックスでは解決されます。その秘密は、図には表示していませんが、各セルに作り込まれている

キャパシタ、つまり一種の蓄電池にあります。このキャパシタに電荷が蓄えられるおかげで、一旦スイッチがONになって電圧がかかると、その後スイッチが切れても電圧が維持されるのです。その結果、ONになったセルを、次の走査を待つ間ずっとON状態に保つことが可能になり、瞬間の発光がそれほど強くなくても、画面全体を十分に明るくすることができるようになります。このようにいいことずくめのアクティブ・マトリックスですが、構造が複雑な分、作るのが大変で、不良品も出やすく値段が高くなってしまう、というのは仕方がないところです。

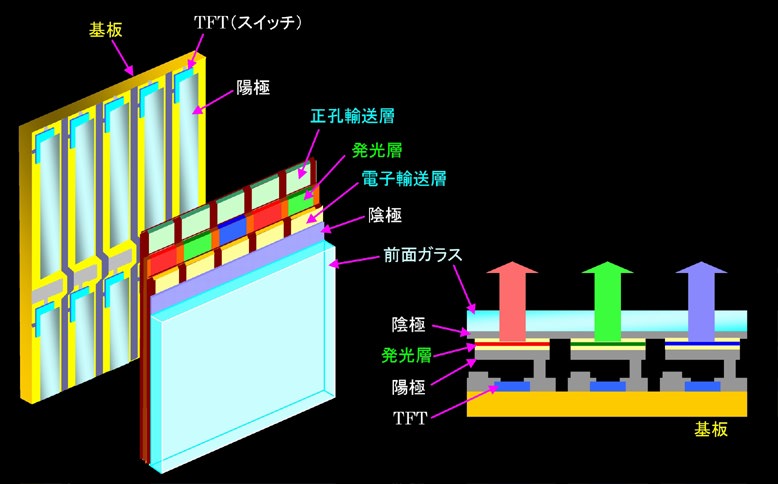

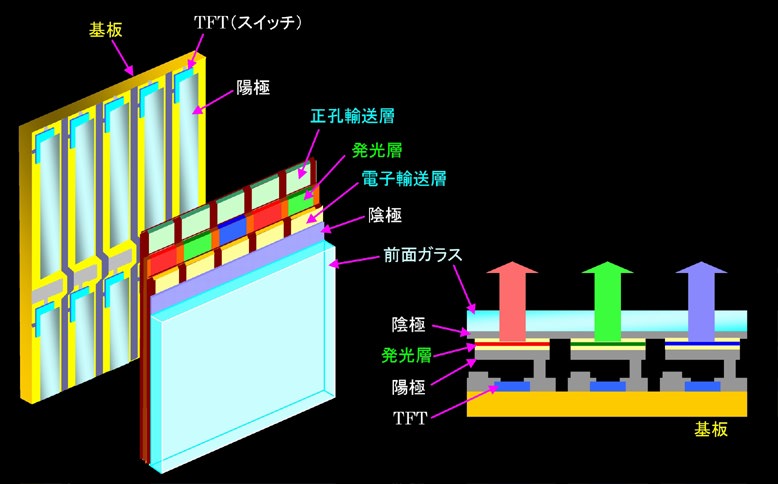

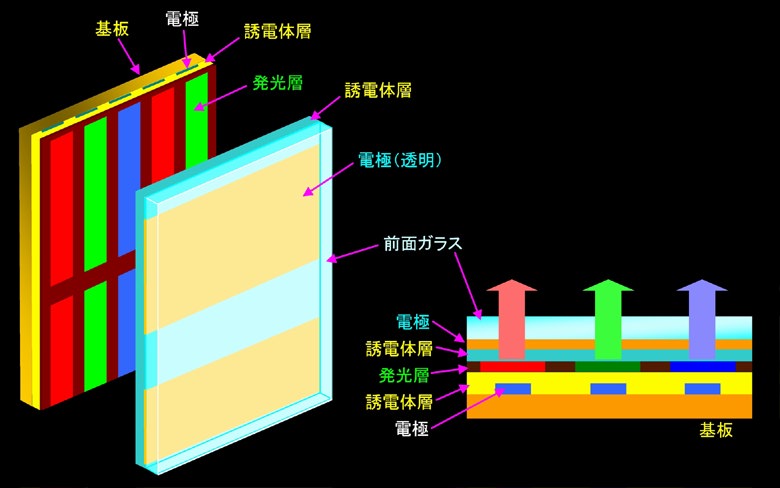

電気を直接光に変える ― 有機ELディスプレイ(OLED) ―

それでは再びディスプレイの紹介に戻りましょう。FED、PDPと発光型の薄型ディスプレイを見て来ましたが、これらと並ぶもうひとつの発光型薄型ディスプレイとして、有機ELディスプレイがあります。略称はいろいろありますが、ここでは発光原理に基づいた「有機発光ダイオード(

Organic

Light

Emitting

Diode = OLED)」という名前を使いましょう。発光の仕組みについては

発光の話で説明していますので、ここでは省略して、構造だけ図6に示しておきます。このディスプレイの特徴はなんと言っても薄いこと。発光に直接かかわる有機物の層は1μmよりもはるかに薄く、ディスプレイの厚さはほとんど基板やガラスパネルの厚さで決まります。中を真空にしたり、液体で満たしたりする必要もありませんから、プラスティックフィルムのようなものを基板に使えば、超薄型の折り曲げ可能なディスプレイも不可能ではありません。また、電池レベルの低い電圧で動作するので、携帯機器のディスプレイにも適しています。なお、この図では赤、緑、青のセルを横に並べた構造を示していますが、この他にもいろいろなタイプがあります。例えば、発光部分は全て白色にして、その手前に赤、緑、青のカラーフィルターをかける方式や、OLEDの発光は青だけにし、その青の光を受けた蛍光体で赤と緑を発光させる方式などがあります。またOLEDの有機層が極薄であるという特徴を活かして、赤、緑、青の3つの発光層を縦に積み重ねる、という方法も考えられています。

図6 有機ELディスプレイ(OLED)の構造

OLEDは流した電流を直接に光に変える方式ですから、電流を制御することで発光強度、つまり階調を比較的簡単に変えることができます。FEDやPDPのように発光時間を細切れに制御する必要はないのです。その反面、弱い電流でも多少の発光はしますので、隣のセルからの漏れ電界の影響を受けやすくなります。また心臓部が有機物ですから、明るくしようとしてあまり大きな電流を流すと、ダメージを受けて寿命が短くなる、という問題もあります。ここまで来ればもうおわかりと思いますが、OLEDはパッシブ・マトリックスでは具合が悪いのです。もちろん画素の少ない低解像度のディスプレイや静止画の表示ならばパッシブ・マトリックスでも十分に対応できますが、前に書いたように、高精細・大画面で鮮明な動画をOLEDで表示しようとすれば、やはりアクティブ・マトリックスが有利になるのです。

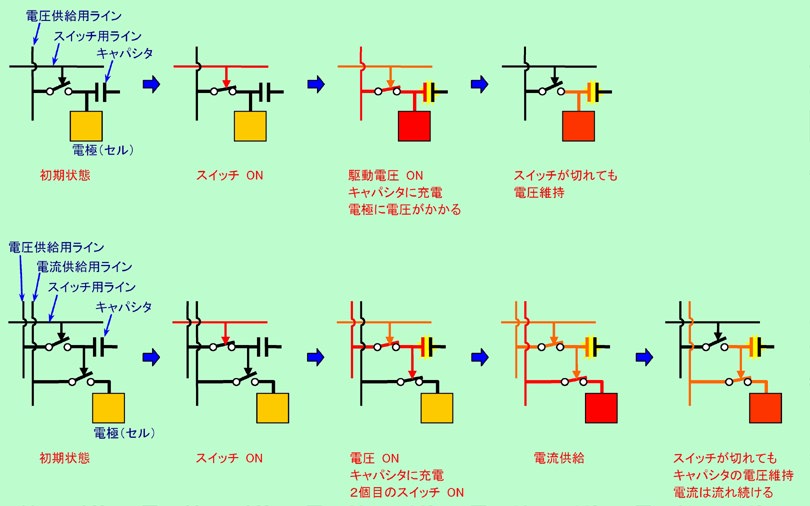

ただし、ここで一つ問題があります。OLEDは電流を流して発光させるタイプの素子ですから、TFTでスイッチを入れて電圧をかけるだけの単純な構造では、電流まではうまく制御できないのです。また蓄えた電荷もすぐになくなってしまうので、次の走査を待つ間もずっと点灯していられる、というアクティブ・マトリックスの利点が活かされません。そこでOLED用のアクティブ・マトリックスでは、TFTスイッチから加えた電圧で、もう1個の別のトランジスタのスイッチを入れ、このトランジスタを通して別のラインから電流を供給する、という2段階の方式が採用されています。

図7 OLEDのアクティブ・マトリックスはちょっと複雑

(上段:液晶ディスプレイなどの方式、 下段:OLEDの方式)

図7の上段が、最も簡単なアクティブ・マトリックスのセル構造で、各セルにTFTとキャパシタが1個ずつ配置されています。横に走る配線がスイッチ駆動用のライン、縦に走る配線が電極に駆動電圧を供給するラインです。図では電圧がかかっている部分を赤色で表示していますが、このようにキャパシタの部分に電荷が蓄えられることで、スイッチが切れてもセルに電圧がかかった状態が維持されるのです。これに対してOLED用のTFTでは、図7下段のように、2個のTFTとキャパシタを作り込まなければなりません。電流を供給する縦方向のラインも必要になります(図6ではこのような細かい部分は省略しています)。まず1個目のトランジスタでスイッチを入れ、電圧供給ラインからの電圧でキャパシタに電荷を蓄えます。それと同時に2個目のトランジスタのスイッチもONになりますから、電極(セル)が電流供給ラインとつながり、セルに電流が流れ込むのです。1個目のスイッチが切れても、キャパシタに蓄えられた電荷によって2個目のスイッチには電圧がかかり続けますので、2個目のスイッチは入ったままで、電流は流れ続けます。電圧供給ラインの電圧をゼロに戻した上で、もう一度1個目のスイッチを入れ直し、キャパシタの電圧をゼロに戻さなければ、電流は止まらないのです。

OLEDのパネルを作るには、まず基板の上にTFTやそれにつながる配線、電極を形成し、その上に心臓部である有機薄膜を蒸着や塗布で付けます。さらにその上に反対側の電極を付けるのですが、ここで問題が起こります。本当ならば上の電極を透明なものにして、こちら側から光を取り出したいところです。ところが有機物の膜はダメージを受けやすいこともあり、この上にきれいな透明電極を付けるのが非常に難しいのです。そのため、上の電極は簡単に作れるアルミ膜などにしておいて、代わりにTFT側の基板や電極を透明なものにして、底から光を取り出す方式が採用されました。これがボトムエミッション方式です。この方式の弱点は、透明にできないTFTの部分が光を遮ってしまうことです。もちろん、TFTをできるだけ小さくし、点と点の間に配置する、などの工夫はされていますが、それでも影ができることは避けられません。しかし最近では有機膜の上にでも透明電極が形成できるようになっており、上側から光を取り出すことができるトップエミッション方式のものが出て来ています。図6に構造を示しているのは、実はこのトップエミッション型です。さらにボトムエミッション用の透明基板もそのまま利用して、両側から光が出て来るタイプも作られています。

画像も鮮明で超薄型も可能なOLEDですが、心臓部は有機物ですから、無機の蛍光体を使うブラウン管やFED、PDPと比べて劣化しやすい、という問題はあります。明るさを稼ごうとして大電流を流すと有機層がダメージを受けて寿命が短くなりますし、寿命を延ばそうとすれば明るさを抑えなければなりません。また、電流を流して発光させる方式ですから、原理的に消費電力が大きく発熱しやすいという点や、大面積化が難しいという点も指摘されています。それでも、これらの課題も徐々に克服されつつあり、OLEDを使ったテレビも出て来ていますから、今後に注目です。

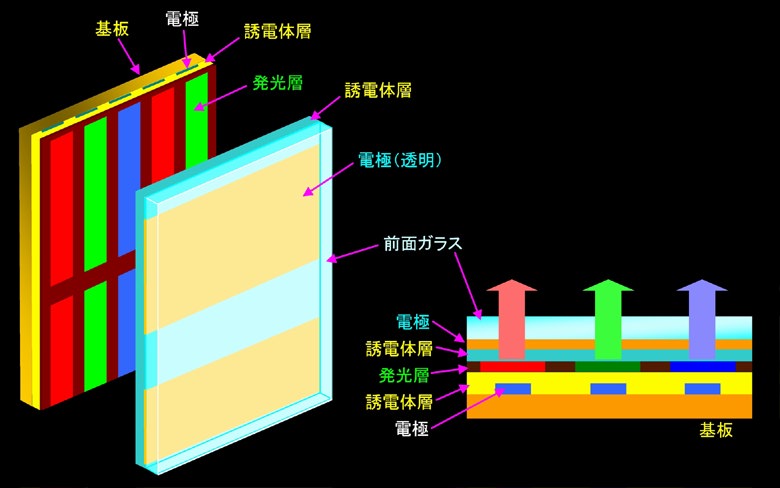

もうひとつのEL ― 無機ELディスプレイ ―

発光型ディスプレイの最後に、無機ELについても触れておきましょう。無機ELはOLED(有機EL)と違って100V以上の交流電圧をかけて発光させるのが普通で、激しく揺さぶられた電子が無機の発光物質を刺激して光を出す仕組みになっています(

発光の話参照)。基本構造は図8のようで、発光層を誘電体(絶縁体)の層で挟み、その外側に電極を付けただけで、これまで出て来た3種類と比べて非常に単純であることがわかると思います。

図8 無機ELディスプレイの構造

ここでは、赤、緑、青の発光層を横に並べた構造を示していますが、OLEDと同じように、この他にもいろいろな方式があります。特に、発光層は青だけにして、赤と緑はその手前に付けた色変換フィルターで作る、という方式が有力なようです。

無機ELの歴史は有機系のディスプレイよりも古く、無機材料の最大の特徴である耐久性を活かして、24時間稼動が必要なコンビニのレジや医療機器用のディスプレイとして一部では使われています。しかし、青色に発光する良い材料がなかなか見つからなかったために、カラーディスプレイとしては長い間、日の目を見ませんでした。ところが最近、性能の良い青色発光材料が開発され、ちょっと風向きが変わりつつあります。電圧が高いのでノートパソコン用には無理があるかもしれませんが、発光層を電流が流れるわけではありませんから消費電力は小さいですし、構造も非常にシンプル。100Vのコンセントにつないで使うテレビなどに対しては、なかなか面白い存在になって来ています。

シャッター型のディスプレイ ― 液晶ディスプレイ ―

発光そのものを制御する発光型ディスプレイに対して、別の光源の光を遮ることで画像を表示するのがシャッター型のディスプレイです。敢えて「シャッター型」などと分類しましたが、これに含まれるものと言えば、現実的にはほとんどの場合、液晶ディスプレイ、ということになるでしょう。液晶をシャッターのように使い、バックライトと呼ばれる光源の光を調節するのです。

シャッター型ディスプレイの元をたどれば、子供の影絵遊びやステンドグラスに行き着くでしょうか。最も単純な形は、光を通すか通さないかのモノクロ2階調ですが、型紙を切り抜いて色セロハンや色ガラスをはめ込むことでカラー表現も可能。これなどは現代のカラー液晶ディスプレイと原理的に変わりはありません。

液晶そのものについては

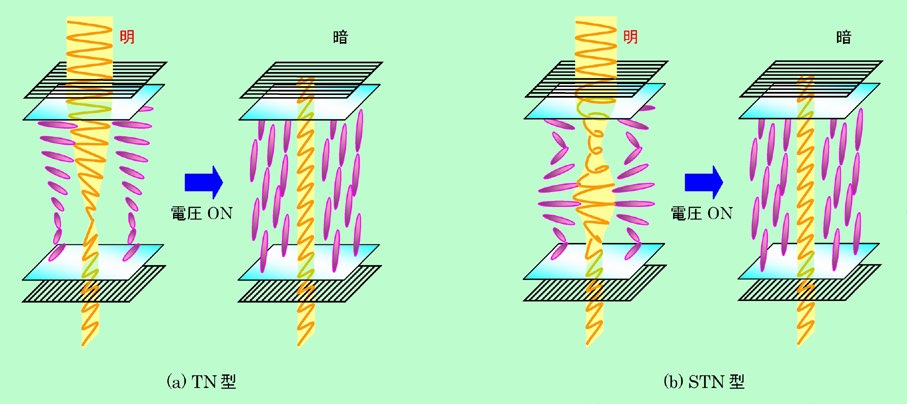

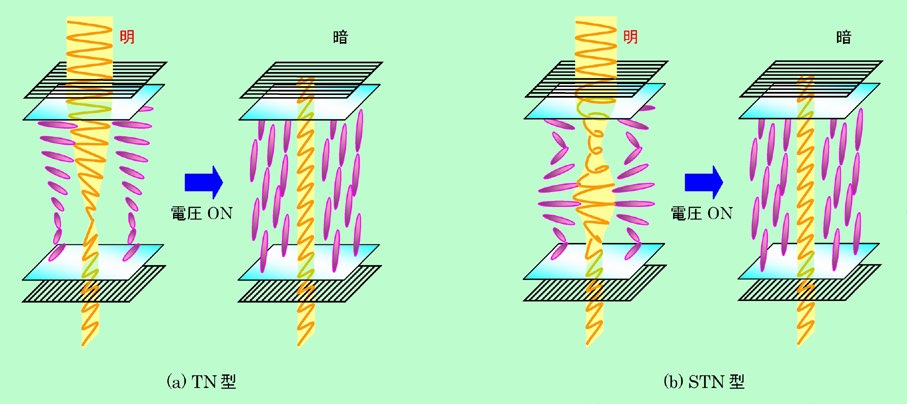

液晶の話に詳しく書いていますし、基本的なディスプレイの仕組みについても説明していますので、ここではもう少し細かな分類などを見てみましょう。最も基本的な形は

液晶の話に出て来たTN(

Twisted

Nematic)型です。電圧をかけない状態では、下の偏光板を通して振動方向を揃えられた偏光が、図9(a)のようにパネルの中で90度捩れた配置になった液晶の層を通る間に90度回転し、上の偏光板(下の偏光板と直角になるように配置)を通過します。いわゆる「明」状態です。ここで液晶層を挟んだ上下の電極に電圧をかけると、細長い液晶分子が縦になり、偏光を回転させる能力がなくなって、下からの光は上の偏光板でシャットアウトされるようになります。これが「暗」状態です。電圧を調整することで、液晶分子の向きを斜めで止めておくこともできるので、少しだけ光が抜けて来る中間の明るさを表現することも可能です。

液晶の話にも書いてあるように、最初の液晶ディスプレイは「動的散乱モード」という方式でしたが、性能があまりよくなかったので、TNタイプが発明されてからはこれに取って代わられました。

なお、図9(a)では上下の偏光板が直角に配置されていますが、これを平行にすることも可能です(実際のディスプレイではあまり使われていませんが)。この場合は、電圧をかけない状態だと90度捩れた偏光が上の偏光板を通過できませんから「暗」状態、電圧をかけると偏光がそのまま抜けて来るので「明」状態となります。また、図では省略されていますが、カラー表示する場合には上の偏光板の下側にカラーフィルターが入ります。カラーフィルターはセルごとに細かく区切られていて、それぞれ赤、緑、青のカラーフィルターを付けた3つのセルを一組にして一つの画素を構成しています。見た目は「3色の色ガラスを敷き詰めたステンドグラス」という感じでしょうか(今、目の前に液晶ディスプレイがあるのでしたら、虫眼鏡でのぞいてみてください。カラーフィルターのパターンが見えるはずです)。カラーフィルター自体は、顔料の微粒子(光の波長よりも小さい)を透明な樹脂の中に分散させたもので、ブラウン管の蛍光体のパターンを作るのと同じように、

フォトリソグラフィーの技術で作られるのが普通です。上側のガラス基板の上に、光を当てると固まる性質がある樹脂や顔料などを溶剤に混ぜた液を塗布し、露光、現像することで、一色ずつパターンを作って行くのです。

図9 基本的な液晶ディスプレイの型

初めに製品化されたのはTN液晶とパッシブ・マトリックスの組み合わせでしたが、これには、信号に対する応答がシャープでない、という問題がありました。パッシブ・マトリックスでは目的のセルの電圧を上げる(下げる)のにしばらく時間がかかるため、信号はスパッと立ち上がるのに対して、電圧はダラダラと上昇(下降)し、液晶分子もダラダラと向きを変えて行きます。本来ならば目的の明るさにパッと変化して欲しいのですが、実際にはジワーッと明るくなったり、ジワーッと暗くなったりするのです。これではコントラストのよいシャープな画像は望めません。特に画素が多い高精細・大画面の表示では、1個1個のセルにかけられる時間が短くなりますので、事態は深刻です。そこで登場するのが、図9(b)のSTN(

Super

Twisted

Nematic)です。TNでは液晶分子の捩れ角は90度、つまり4分の1回転でしたが、STNでは半回転〜4分の3回転しており、このように大きく捩ることで、電圧に対する動きをシャープにすることができます。ダラダラと変化する電圧に対して、初めのうちは反応しませんが、ある電圧を過ぎると急に液晶分子が動き出し、短い時間で向き変えが完了するのです。これによって、画素の多い高精細・大画面の表示ができるようになり、ノートパソコンのディスプレイなどに盛んに使われるようになりました。ところがSTNにも大きな欠点がありました。画面に色が付くのです。

TNでは捩れ角は90度しかありませんから、偏光は十分に液晶分子の向きの変化について行けます。ところがSTNでは180度〜270度も捩れますから、偏光の回転がついて行けず、液晶分子の向きと偏光の振動の向きとにズレが出て来ます。液晶分子に対して傾いた振動方向を持つ偏光が入って来ると、分子の長さ方向に振動する成分と、それと垂直に振動する成分の伝わる速さに差ができて、図9(b)のように直線偏光が楕円偏光に変化してしまいます。いわゆる複屈折です。複屈折が起こると、2つの振動成分の山の位置、谷の位置がズレますから、上の偏光板で再び振動の向きが揃えられた時に干渉を起こし、ある波長(つまり色)の成分は強め合い、ある波長の成分は弱め合う、ということが起こって、色が付いて見えるのです(図では一つの楕円偏光しか示していませんが、実際には光の波長、つまり色によって楕円の膨らみ方や角度に違いが出て来ます。そのため、色によって干渉の状況が変わるのです)。以前のノートパソコン用のモノクロディスプレイで、黒い部分が真っ黒ではなく青っぽく光って見えるものがあったことを覚えている人もいるでしょう。あれがSTNです。また、上下の偏光板の向きが同じになっている場合には、垂直になっている場合に強め合っていた光が逆に弱めあうことになりますから、その

補色が出て来て、バックが黄色い表示になります。このタイプのディスプレイもいろいろな表示装置に使われていますから、どこかで目にしたことがあると思います。いずれにしても、これでは本当の白黒やカラーの表示はできないわけですから、これを解決するために、逆方向に捩った液晶との二重構造にしたり、特殊なフィルムをかけたりして、着色の効果を打ち消す工夫がされています。(液晶の複屈折については

液晶の話に、複屈折による着色については

顕微鏡の話の偏光顕微鏡の部分に詳しく書いていますので、そちらを参照してください)

STNでは電圧変化に対する応答は確かによくなりましたが、動作自体は決して速くはありませんから、応答速度が遅いという問題は相変わらずで、動画表示はやはり苦手です。画面を走査するスピードをそれほど上げることはできないので、画像の速い変化にはついて行けないのです。パソコンでマウスを速く動かすとポインタが消えて見えなくなる現象などを経験した人も多いでしょう。この問題を解決するには、セル電圧のON/OFF自体を速くして動作を高速にするしかありません。そのため現在では、TFTを使ったアクティブ・マトリックスとTN液晶の組み合わせが多くなっています。これがTFT液晶ディスプレイです。アクティブ・マトリックスを使えば、STNは必要なく、TNで十分なのです。

ところで、これまで触れませんでしたが、応答速度以外にも液晶ディスプレイには厄介な問題がありました。よく知られている「視野角」に関する問題です。液晶ディスプレイでは細長い液晶分子の向きによって光の透過を制御するわけですから、その向きが違って見えるような見方をした場合、つまり正面ではなく斜め方向から見た場合に、本来はシャットされなければならない光が漏れて来たり、逆に通らなければならない光が遮断されたりするのです。この状況は光の波長によって変わりますから、カラーの場合には見る角度によって色が違って見えることにもなります。

視野角の問題が特に目立つのは、液晶分子が斜めになっている場合です。垂直とか水平ならば、見る角度を変えても極端に見え方が変わることはありません。ところが斜めの場合には、ある方向では分子をほとんど真横から見るようになり、またある方向では、分子の頭のてっぺんだけしか見えない、ということもあり得るのです。先のTNやSTNでは、電圧を少しだけかけて中間の明るさにした場合が、この状態に当たります。本当ならばグレーに見えるべきところが、右からは白く光って見え、左からは真っ黒に見える、というわけです。また、電圧をかけて液晶分子を垂直に立てた「暗」表示の場合にも問題が発生します。実はTNやSTNでは液晶分子を完全に垂直にすることはできず、どうしても少し斜めになってしまうのです(図9で分子が微妙に傾いているのがわかると思います)。そのため黒が本当の真っ黒にはならず、見る方向によって少し明るいボケた黒になってしまい、クッキリとしたコントラストが得られないのです。

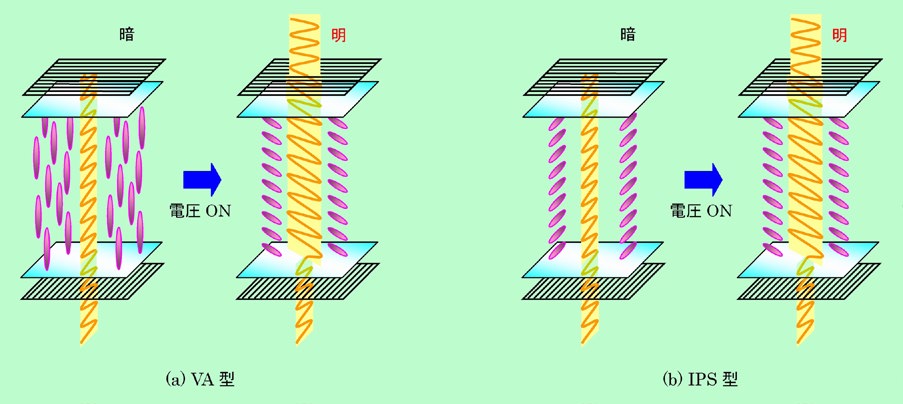

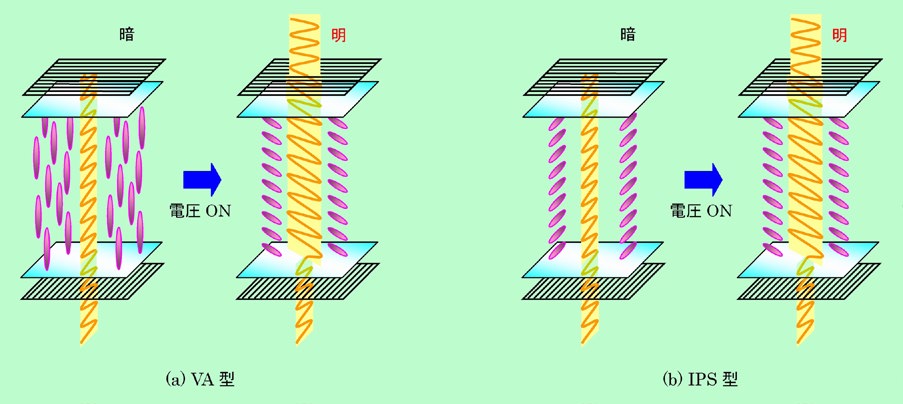

この視野角の問題や応答速度の問題を解決しようとして、様々なタイプの液晶ディスプレイが開発されています。図10にその例を示しました。

図10 改良型液晶ディスプレイの例

図10(a)はVA(

Vertical

Alignment)型と呼ばれるタイプで、TNやSTNとは逆に、電圧をかけない状態では液晶分子が垂直(Vertical)に配置し(Alignment)、電圧をかけると横に寝るようにしてあります。上下の偏光板の向きは互いに垂直になっていますから、電圧をかけない状態が「暗」になることはすぐにわかるでしょう。一方、電圧をかけた時には、液晶分子は上下の偏光板の中間の方向を向きます。これだと一見、光が通らないように思えますが、実際には一部の光が抜けて来ます。偏光というのは一方向の振動成分しかないのではなくて、実は様々な振動方向の光が含まれており、そのうち、ある方向(例えば左右方向)の成分が、一方が右に振動した時にもう一方は左に振動する、というようにタイミングを合わせて互いに打ち消し合って、特定の方向(例えば縦方向)の振動だけが残ったものです。ですから90度に配置された偏光板では通過できませんが、それ以外の角度で配置された偏光板では、成分の一部が通過できるのです。VA型液晶ディスプレイに電圧をかけた状態では、ちょうど液晶層が45度に配置された偏光板のような働きをして下の偏光板を通って来た偏光の一部を通し、さらにこれに45度の角度に配置された上の偏光板を、そのまた一部の光が通り抜けるのです。

顕微鏡の話の偏光顕微鏡の部分で説明してある、3枚の偏光板を組み合わせた状態と同じ、ということです。

VA型のよいところは、「暗」状態が本当に真っ暗になる、ということです。TNやSTNでは、ほっておけば横に寝てしまう液晶分子を電圧で強制的に縦にするので、どうしても完全に立てることはできませんでした。しかしVAでは、何もしなければ勝手に縦になるように作ってあるのですから、液晶分子は本当に真っ直ぐに立ち、光が完全にカットされて真っ黒の表示が可能になるのです。一方、中間の状態では液晶分子は斜めになりますので、TNなどと同じ視野角の問題が発生します。そこで、画面を肉眼ではわからないくらいに細かく分割し、領域ごとに液晶分子の傾く向きを変える、という手法が採られています。こうすることで、例えば右から見た時にある領域では明るい方にズレた表示になるのに対して、別の領域では暗い方にズレた表示になる、という具合に、それぞれのズレが打ち消し合い、全体として、どの方向から見ても一様に見えるようにできるのです(MVA方式と呼ばれています)。分子が捩れた配置をとるTNやSTNでは、このように分子の傾く方向を制御するのは困難で、VAだからこそ実現できる方法、と言えます。さらに、捩れ配置のようなややこしい形をとらないので、応答速度が速いのも、VA型の特徴の一つです。

液晶分子が斜めになることで視野角の問題が発生するのならば、分子が斜めにならないようにすればよい、という発想で開発されたのが図10(b)のIPS(

In-

Plane

Switching)方式です。IPS方式では液晶分子は縦にはならず、横方向で向きを変えるだけ、つまり平面内(In-Plane)で切り替わる(Switching)だけです。このような方向転換をするには水平に電界がかからなければならないので、電極は上下ではなく、下の基板だけに横に並べて配置されています。電圧をかけない状態では、液晶分子は上下の偏光板のどちらか(図では下側)と同じ向きになっていて、図の例では下側の偏光板を通過した光は液晶中をそのまま素通りし、上の偏光板でシャットされて「暗」状態となります。電圧をかけると液晶の中に横方向の電界ができて、液晶分子が電界の方向にくるりと回転します。その向きを上下の偏光板の向きの中間にしておけば、図のようにVA型に電圧をかけた時と全く同じ状態が作れることがわかると思います。

正面から見ることが多いパソコンのディスプレイと違って、テレビでは斜めから見ることも想定しておかなければなりません。その意味で、視野角の問題の少ないMVA方式やIPS方式は有利で、実際に市販されている液晶テレビの多くには、これらの方式が採用されています。

もう一つ、強誘電性液晶を使ったディスプレイにも触れておきましょう。強誘電性液晶というのは、液晶分子自体に初めから電荷の偏りがあり、これがある程度規則的に配置する性質を持った特殊な液晶です。強誘電性液晶を2枚の板に挟まれた薄い空間に閉じ込めると、分子どうしの作用や壁との作用で、分子の方向が、基板と平行な特定の2方向に制限されます。ここで2枚の板に電極を付けて電圧をかけると、プラス・マイナスの向きによって、液晶分子の方向を切り替えることができるのです(詳しくは

液晶の話参照)。この状況は、結果だけを見れば図10(b)のIPSとほとんど同じですから、これを偏光板と組み合わせれば、IPSと同じように「明」「暗」を切り替えることができるのです。

普通の液晶が電界で向きを変える場合には、電界の影響でまず液晶分子の中に電荷の偏りが発生し、これが電界との作用で回転する、という手順を通ります。これに対して、強誘電性液晶では初めから強い電荷の偏りがありますから、電界との作用が強力で、動きが非常に速いという特徴があります。つまり応答速度が速いのです。また、IPSと同様に液晶分子は平面内でしか動きませんから、視野角もあまり問題になりません。さらに、強誘電性という名前の通り、一旦向きが揃うと、電界がなくなってもその状態を維持する性質がありますから、一瞬だけ電圧をかけてやれば、後は電圧をかけ続ける必要もありません。そのため、パッシブ・マトリックス駆動でも十分に高い画質を実現できます。ただ、いろいろと技術的に難しい面があって値段が高くなるなどの問題があり、テレビやパソコンモニターにはほとんど使われることはなくなっています。それでも、電圧をかけ続けなくても画像が維持できる特徴などは静止画と動画を両方扱うような使い方には向いていますから、それを活かした用途開発は進められているようです。

これまで紹介して来た液晶ディスプレイはいずれもバックライトを使った透過型でしたが、この他に、裏側に反射板を設けて外からの光を反射して使う反射型のディスプレイもあります。また、ちょっと変わった使い方として、直接画面を見るのではなくて、スクリーンに投影して見る大型のディスプレイもあります。普通は赤専用、緑専用、青専用の3つの小型液晶ディスプレイを使い、これを合成してカラー表示するようになっており、映画のように正面から投影するタイプと、半透明のスクリーンに裏側から投影するタイプとがあります。正面から投影するタイプは、大きな会議室やホールなどに設置されていたり、飛行機の機内でビデオ上映するのに使われていたりします。一方、裏側から投影するタイプは、投影機とスクリーンが初めからセットになった形になっている場合が多く、大画面テレビとして売り出されています。

このような投影型のディスプレイを実現するには、強力な光が必要になりますが、FED、PDP、OLEDなどでここまでの強力な発光をさせるのは、さすがに難しいでしょう。唯一CRTだけは製品が出ていましたが、以前のものは部屋を真っ暗にしなければ見えないレベルでした(ほとんど映画館と同じですね)。その点液晶は、原理的にはバックライトを強くしさえすればいくらでも明るくできますから、液晶を使った投影型のディスプレイが急速に普及して来ました。薄型ディスプレイとは別のタイプの大画面化の流れ、と言えるでしょう。

鏡を使ったユニークな反射型ディスプレイ

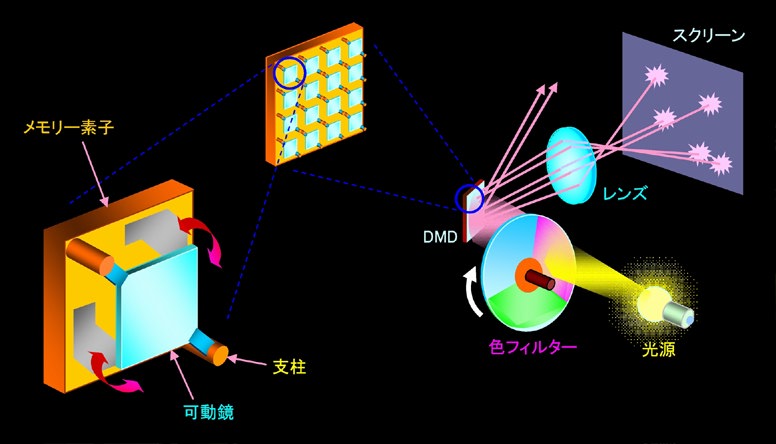

投影型ディスプレイの話が出て来たので、鏡を使って光を反射することで画像を投影するユニークなディスプレイを紹介しておきましょう。鏡を使って太陽の光を反射させ、壁などに光る点を映し出した(あるいは人の顔を照らすイタズラをした)経験は誰にもあるでしょう。この鏡をたくさん敷き詰めて一斉に壁に向けて光を反射させれば、壁全体を明るく照らすことができます。ここで適当に選んだ鏡だけ斜めに傾けて反射光がよそに逸れて行くようにしてやれば、壁に明暗の画像を表示することができます。大雑把に言えば、これが反射型ディスプレイの原理です。

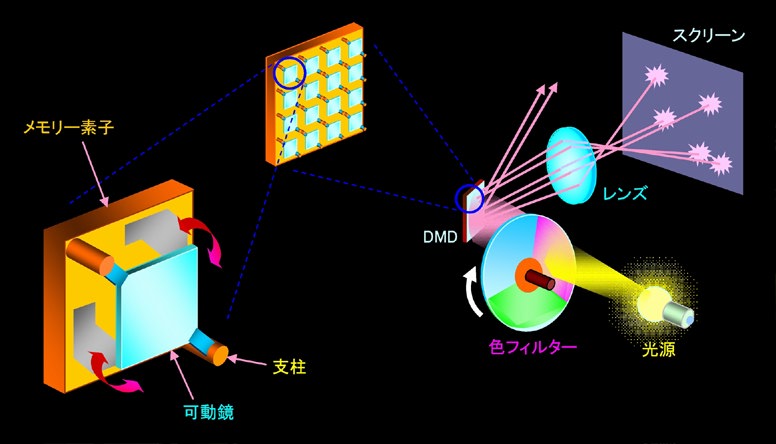

実際のディスプレイでは、10ミクロン程度しかない小さな鏡を半導体のチップの上に作り付けにした、DMDと呼ばれるものが使われます(DMD = Digital Micromirror Device)。ここで使われる半導体チップは、コンピューターなどで使われるメモリーの一種と同じ構造で、縦横にびっしりとメモリー素子が並んでおり、外からの命令に従って望みの素子に電荷を蓄えることができます。各素子の上に取り付けられた四角い鏡は、対角線上の2つの頂点で吊り下げられたハンモックのような構造になっており、電荷による静電気的な力で、ハンモックが揺れるように捩れて傾くのです。

図11 DMDを使った反射型ディスプレイ

図11では、わかりやすくするために鏡の頂点部分が直に支柱につながった構造を描いています。しかし実際に使われている素子では、支柱につながった可動部分は鏡とは別になっていて、鏡は可動部分の上に乗っかる形で接合されています。こうすることで、支柱部分などに邪魔されることなく、鏡を目いっぱい大きくすることができるのです。

光源からの光はDMDの鏡で反射されて、レンズを通してスクリーン上に明るい点を作り出すようになっています。ここでメモリー素子の電荷の状態を変えると、鏡の一端が静電気的な力で引き付けられて角度が変わり、反射光の方向が変化してスクリーンに当たらなくなります。1個の鏡が一つの画素に対応しているので、全ての鏡を信号に合わせて制御してやれば、スクリーン上に画像が表示されることになるのです。ただし、これだけでは明暗の2階調になってしまいますから、実際には各画素について明暗の時間配分を細かく調節して、微妙な明るさを調整するようになっています。画像が高速で変化する動画の場合でも、同じ画像を表示している数十分の1秒の間をさらに細かく分割して明暗の時間配分を変えることで、高度な階調表現が可能になるのです(FEDやPDPの階調表現の原理と同じですね)。この場合、個々の鏡についてはONかOFFかの2つの状態しかないわけで、いわゆるデジタルな状態です。これが、この素子が

Digital Micromirror Deviceと呼ばれる理由です。

この方式で、もちろんカラー表示も可能です。図11の例では、光源と鏡の間に回転する色フィルターを入れて、赤、緑、青の画像を高速で切り替えて表示するようになっていますが、この他に、光源とDMDを色ごとに3組使ってカラー表示することもできます。また、光源に各色の

レーザーを使う方法もあります。値段は高くなりますが、レーザーでは色純度の高い強い光を作り出すことができますから、表示画像の質を大幅に高めることが可能になるのです。

ところで、DMDのような細かい構造をどのようにして作るのでしょうか。それにはMEMS(

Micro

Electro

Mechanical

Systems)プロセスと呼ばれる

微細加工技術が使われています。通常のメモリー素子を作った後で樹脂をコーティングし、エッチングによって穴あけ加工を施したところへアルミなどを埋め込んで鏡の支柱などを作ります。さらに表面にアルミを付けて光を反射する部分を作り、下側の樹脂を除去すれば、宙に浮いた鏡ができるのです。実際のプロセスはもっと複雑ですが、大まかにはこんな感じです。

これも反射型? ― 電子ペーパー ―

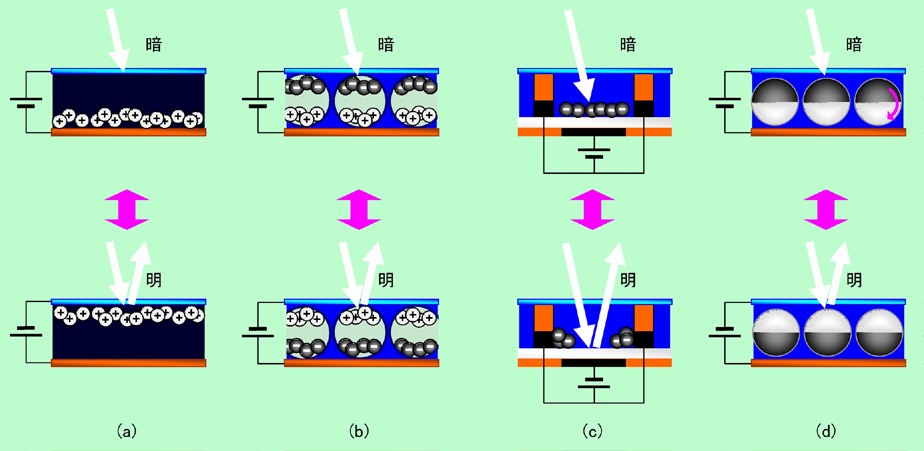

最後に、これまで出て来たものとはちょっと毛色の変わったディスプレイを紹介しましょう。「電子ペーパー」という名前で知られる、紙のように薄くて曲げられるディスプレイです。電子ペーパーと呼ばれるものの中には液晶やOLEDを使ったタイプもありますが、ここでは、微粒子を操作して外からの光の反射を制御する方式に絞って話を進めることにします。これらに共通する特徴としては、一旦表示すると、次に書き換えるまでは同じ画像を表示し続けること、電気を使うのは表示を書き換える時だけなので消費電力が小さいこと、また、他のディスプレイと違って自然な反射光を利用しますから目が疲れにくいこと、などが挙げられます。外見だけでなく、まさに文字や絵を描いた紙のような感覚で使える、というわけです。

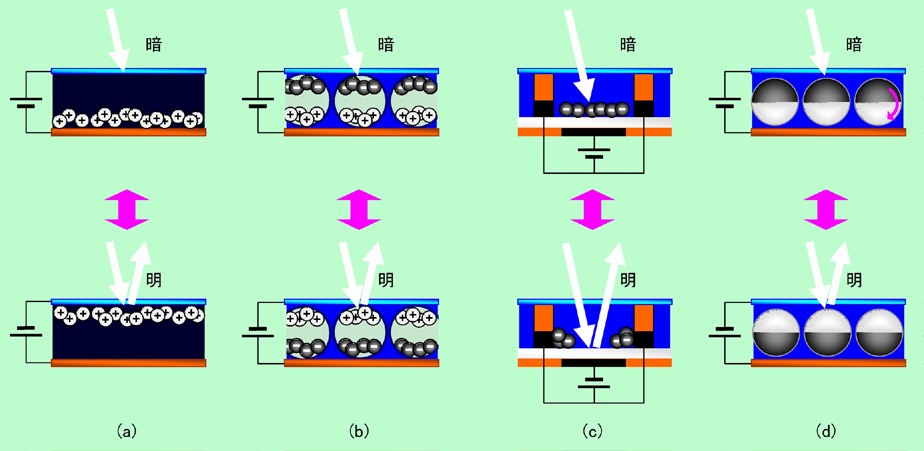

その原型の一つを、子供のオモチャに見ることができます。磁石を仕込んだペンを白いボード上で走らせると、ペンが通った跡に黒い線が現れるもので、裏側に別の磁石を当てると簡単に書いた線を消すことができます。仕組みは簡単で、ボードの中は乳白色のドロッとした液体で満たされており、その中に入っているマグネタイトなどの微粒子を、磁石で表面に引っ張り出しているのです。裏側に磁石を当てると微粒子は下側に引き付けられますから、表面はまた白に戻ります。なかなか見事なディスプレイ、と言えるでしょう。ただし、これを普通のディスプレイのように使おうとすれば、画面を細かいセルに分割して、それぞれを磁力で制御しなければなりません。磁力を発生させるにはコイルが必要ですから、細かい構造を作るにはちょっと具合が悪い、ということになります。そこで実用化されたディスプレイでは、磁力の代わりに静電気力が使われるのが普通です。微粒子をプラスかマイナスに帯電させておき、上下の電極の間に直流電圧をかけて引っ張るのです(図12(a))。

図12 静電気を利用した電子ペーパーのいろいろ

白い液体と黒い微粒子、あるいは暗い色に染めた液体と白い微粒子、という組み合わせでもいいのですが、もっと速い応答速度でシャープな画像を出すために、透明な液体に白と黒の微粒子、という組み合わせも使われています。白い微粒子はプラスに、黒い微粒子はマイナスに帯電させてあり、電圧のプラス/マイナスを逆転させることで白黒の表示を切り替えるのです。これらの方式では、画素をしっかり区別できるように、また微粒子が偏らないように、部屋を細かく仕切る必要があります(先の子供のオモチャでも、ボードの全面がハニカム状に仕切ってあります)。その中で、実際に使われていて特に面白いのは図12(b)に示したようなマイクロカプセル型で、仕切り板を入れるのではなくて、液体と微粒子を微小なカプセルの中に閉じ込めてあります。このカプセルを片方の電極の上に塗り、もう一方の電極を上からかぶせれば、簡単にディスプレイが組み立てられるのです。

図12(a),(b)はいずれも微粒子が縦方向に動くタイプですが、図12(c)では横方向に動きます。両横に配置された電極に電圧をかけると、まるでカーテンを開くかのように黒い微粒子が移動して、下地の白色が見えて来るのです。液晶ディスプレイをシャッター型と呼びましたが、これこそ本当のシャッターという感じですね。この方式の場合、下地を透明にしておけば、液晶ディスプレイのようにバックライトを使うこともできます(「ペーパー」とは呼べなくなりますが)。

これらの方式の弱点は、応答が遅いということです。液体の中を微粒子が移動するわけですから、どうしても抵抗が大きく、信号を入れてから表示が完成するまでに時間がかかるのです。そのため動画の表示は苦手で、静止画を時々書き換える広告やプレゼンテーション資料、新聞・書籍などの読み物(いわゆる電子ブック)が主な用途になっています。これに対して、微粒子が動く時の抵抗になる液体をなくして、応答を高速にしたものがあります。もちろん、単に液体をなくしただけでは、微粒子どうしがすぐにくっ付いたり、粒子間の摩擦で動きが妨げられたりしますから、そうならないように特別な工夫がされています。このような特殊な処理を施された微粒子は、空中で浮遊し、まるで液体のように滑らかに動くそうで、電子粉流体と呼ばれています。この電子粉流体を使ったディスプレイは液晶ディスプレイよりも応答が速い、ということで、動画表示も可能になっています。

図12(d)はまた別のタイプで、今度は粒子は移動しません。その代わり、その場でクルッと回転します。この粒子は球状で、半分が黒、残りの半分が白になっており、それぞれの部分が逆の電荷を持っています。液体の中に浮かんだような状態で保持されているので、電圧をかけると、それに応じて向きを変えるのです。このようなツートンカラーの粒子を、いったいどうやって作るのでしょうか。その手段として、いくつかの方法が提案されています。例えば、白と黒に着色した2種類の樹脂溶液を回転する円板の両面に流し、遠心力で外に流れた液が円板の縁で接触すると同時に細かくちぎれて吹き飛ばされ、丸くなって固まる、という方法があります。あるいは、まず一色の球形粒子を作っておき、これを平面に敷き詰めた後に、上から別の色の物質を蒸着する、というやり方もあります。

この他に、エレクトロウェッティングを利用した電子ペーパーもあります。エレクトロウェッティングというのは、初め水になじまない疎水性の表面を持っている物質に電圧をかけると表面が水になじむ親水性に変化する、という現象です。このような性質を持った材料をディスプレイの下側の基板に使い、上の電極との間は、着色した油滴と水で満たします。初めは基板表面が疎水性ですから油滴は広がって基板を覆い、画面は油滴の色に見えます。ここで電圧をかけて基板表面を親水性にすると、油がはじかれて基板が剥き出しになり、その色が水を通して見えるようになるのです。状況としては、図12(c)のタイプに似ていますね。

このように様々なタイプがある電子ペーパーですが、今までの説明でわかるように、このままでは表示は白黒です。カラーを表示するための最も簡単な方法は、液晶ディスプレイと同じようなカラーフィルターを付けることでしょう。ただ、液晶のように強力なバックライトがあるわけではありませんから、どうしても画面が暗くなる、という欠点があります。一方、これとは別に、表示そのものに色を付ける、という方法もあります。例えば、図12(a)や(b)のタイプならば、微粒子そのものや液体を色付きのものにする、あるいは図12(c)のタイプならば、基板の表面を色付きにする、というやり方で、実際にこの方法で複数色を表示できるディスプレイが作られています。ただし、赤い粒子で赤を、青い粒子で青を表示するだけならよいのですが、3原色を使ったフルカラー表示などを考えると、ちょっと面倒なことが起こります。他のディスプレイのように色の付いた光を使う方式ならば、複数の色を重ねて別の色を作ると画面はどんどん明るくなるのですが、電子ペーパーでは印刷物と同じような反射による着色、つまり光の一部を吸収することによる着色になりますから、色を重ねるほど暗くなる、という宿命があるのです(

色の話参照)。要するに印刷物と同じ原理で発色するわけで、その意味でも、パソコンモニターやテレビ用ではなく、あくまでも印刷物の代わり(まさしく電子

ペーパー)という位置付けが中心なのです。

雑科学ホーム

hr-inoueホーム