雑科学ホーム

hr-inoueホーム

● 虹の話(その1) ●

いたるところに見られる虹

普通に「虹」と言えば、空にかかる「虹の架け橋」ということになるのでしょう。しかしこれ以外にも、身の回りにはたくさんの「虹」があります。プリズムを使って人工的に虹を作った経験は多くの人が持っているでしょう。また、CDやDVDのディスクの記録面が虹色に光ることや、オモチャの望遠鏡でのぞいた景色が虹色に縁取られること、シャボン玉の表面に虹色の模様が見えること、さらにはモルフォ蝶やタマムシまで、「虹」的なものはいろいろなところで見られます。これらは全て、光の持つ性質に基づいていることは言うまでもありません。光の屈折・反射・分散・回折などの様々な現象については、このサイトでも、

光学機器の話や

カメラの話、

立体映像の話などで多く取り上げていますが、ここでは「虹」という側面からこれらの現象を見て行くことにします。とは言っても、空の虹について語りだすと、それだけでかなりのボリュームになってしまいますから、そちらは

虹の話(その2)に回して、本項ではプリズムや回折格子などで作る虹を中心に話を進めて行きたいと思います。

まずは「光の屈折」から

虹の話をするには、光の屈折現象の説明は避けて通れません。このHPでも、

ガラスの話などで屈折現象については触れてはいますが、改めて簡単に見ておくことにします。

光の速度は真空中が最も大きく、物質中では速度が低下します。真空中の光の速さを基準にして、光が遅くなる度合いを示すのが屈折率で、例えば屈折率が1.5の物質中では光速は1.5分の1に落ちるのです。身近な物では、空気の屈折率はほとんど1、つまり空気中の光速は真空中とほとんど変わりません。水は1.33ぐらいで、ガラスは1.4〜1.9ぐらいです。屈折率が大きい物質中では光速が低下しますが、その一方で周波数は変わりませんので、その分だけ光の波がグッと圧縮された形になって、波長が短くなります。

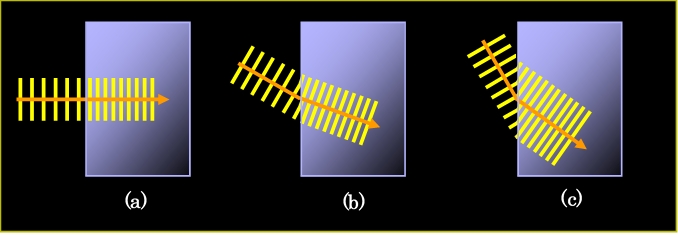

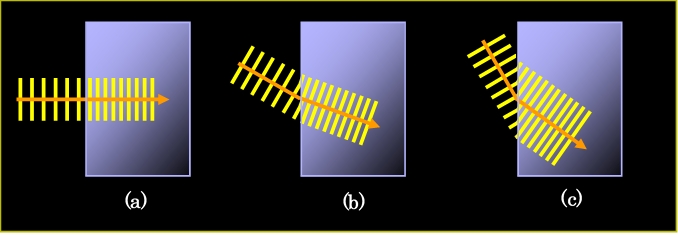

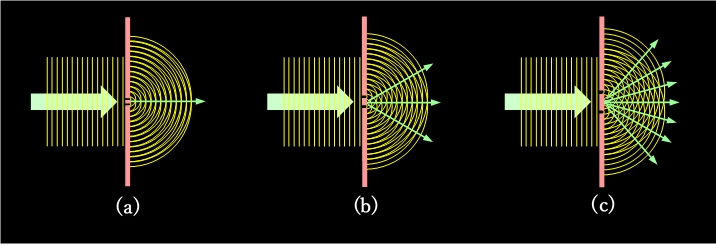

図1のように、屈折率が小さい物質(例えば空気)から屈折率が大きい物質(例えばガラス)に光が移動する場合を考えましょう。境界線を挟んで左側が屈折率が小さい物質、右側が屈折率が大きい物質で、光が左から右に進みます。図に示した黄色の線は光の波の山の部分を表していて、右側の物質内では波が圧縮されて黄線の間隔が狭くなっています。

図1 光の屈折

図1(a)のように、境界に対して光が垂直に入って来る場合は、波長が変化するだけで進行方向は変わりません。しかし図1(b)や(c)のように斜めに入って来る場合には、先に境界を越えた端の方から順に速度が遅くなるため、進行方向が変わってしまいます。これが屈折現象の概要です。

屈折率は物質によって決まっているのですが、光の波長によっても変わります。通常は波長の長い赤い光よりも波長の短い青や紫の光に対しての方が、屈折率は大きくなるのです。その結果、侵入して来た光の進行方向は、波長によって違うことになります。これが「光の分散」です。

それでは、実際に波長による進行方向の違いはどの程度のものなのでしょうか。光学の分野でよく出て来るBK7というガラス(

クラウン系のホウケイ酸ガラスの一種)を例にとると、赤色の光(波長700nm)に対する屈折率は1.51ぐらいであるのに対して、紫色の光(波長400nm)では1.53ぐらいになります。その差は1%ちょっと。意外に小さいですよね。これをもとに光の進行方向を計算してみると、図1(b)のように30度傾いた方向から光が入射した場合(光の入射角度は境界面に垂直な方向からの角度で示すことになっているので、この図では水平方向から30度斜め上から入射)の屈折光の角度差はわずか0.26度。85度の方向から、つまりほとんど境界面スレスレの方向から入射した場合でも角度差は0.65度にしかなりません。1m進んでやっと1cm余りズレる程度の違いです。これっぽっちの差で、本当に虹ができるのかな?という感じですね。確かに、プリズムに太陽の光を通すと、もっとはっきりと色に分かれた虹ができたはず・・・。実は、プリズムのあの三角の形に大きな意味があるのです。

プリズムで虹を作る

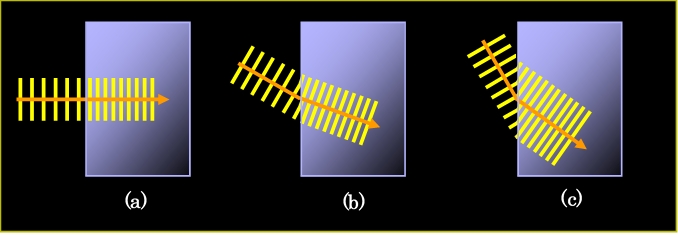

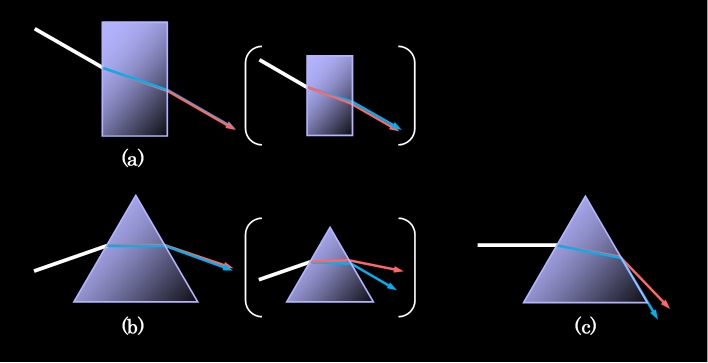

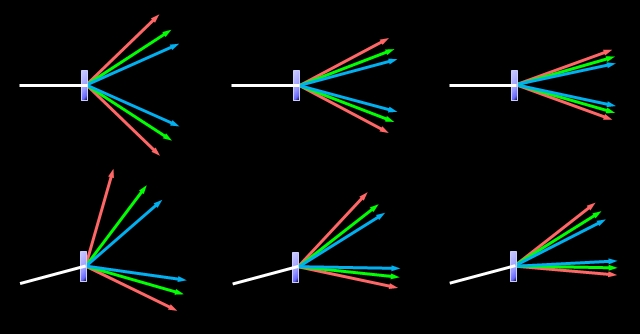

実際にBK7の屈折率の値を使って、断面が長方形の場合と、プリズムのような正三角形の場合の光の屈折・分散の様子を見てみましょう。先ほどと同じ、波長700nmの赤い光と、波長400nmの紫の光の経路を計算すると、図2のようになります。

図2 プリズムの三角形には意味がある

図2(a)は断面が長方形のガラスに30度の角度で入射した場合です。ガラスの入口で生じる赤い光と紫の光(赤との区別がつきにくいので青線で表示)の角度差は先ほど書いたように0.26度しかなく、ほとんど重なっています。この光がガラスの出口でもう一度屈折しますが、今度は入口とは逆方向に同じだけ折れ曲がり、結局、元の光と同じ向きに戻ってしまいます。その結果、せっかくガラスの中で徐々に分離して行った赤い光と紫の光が平行になり、それ以上の分離は起こらなくなるのです。正確な図では少々見づらいので、思い切ってアッベ数5という非現実的なガラスを仮定して計算した結果も( )内に示しておきました。アッベ数というのは分散の程度を示す数値の逆数で、普通は20〜80ぐらい(BK7では64.2)ですから、5というのはかなりトンデモない数値です。このくらい極端なことをすると、赤と紫の角度差はようやく2.7度ぐらいに広がって、分散の説明がしやすくなります。(アッベ数については

ガラスの話でも説明しています)

それでは正三角プリズムの場合はどうかと言うと、入口と出口のガラス面の角度が違いますから、入口で生じた光の分離が出口でさらに拡大されます。図2(b)は入射角49.5度(水平に対しては斜め下19.5度)の例ですが、入口での赤い光と紫の光の角度差は0.4度ほどしかないのに対して、出口では1.8度ぐらいまで広がっているのです。これですと1m先で3cmぐらいの差になりますので、十分に色の分離を確認することができます。とは言え、やはり正確な図では見にくいので、これについても、アッベ数5での図を( )内に示しておきました。この場合は入口での角度差は4.5度、出口では19度になりますから、パッと見てわかりやすいですね。プリズムの説明でよく目にする図は、むしろこっちに近いのではないかと思います。

入射する光の角度を水平付近(プリズムに対する入射角は約30度)にすると、入口での赤と紫の角度差は0.26度なのですが、出口では大きく広がって10度を超えるようになります(図2(c))。ここまで来ると(b)の誇張図に負けないくらいの広がりですね。ただし、さらに大きく広げようとして水平よりも斜め上から光を入れると、光が出口のところで

全反射してしまって外に出て来なくなりますので、このあたりが限界、ということになります。

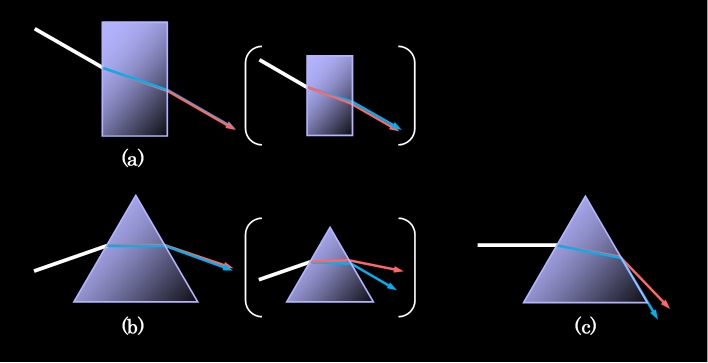

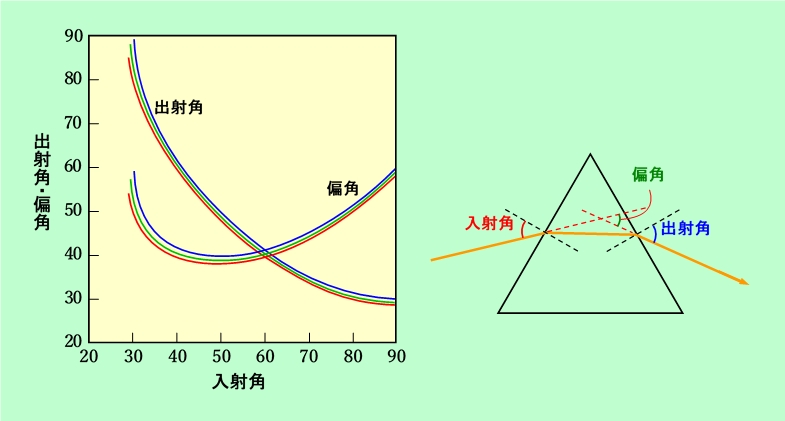

このように、プリズムに対する入射角を変えると、出て行く光の方向(出射角)や、色分離の様子が変化します。これをBK7ガラスについて計算した結果が図3です。ここでは、出射角と偏角(入射方向に対して出射方向がどれだけ折れ曲がったかを示す角度)について示してみました。色違いの3本の線は、それぞれ波長700nm(赤)、540nm(緑)、400nm(紫の光ですが、赤と区別しにくいので表示は青)を表しています。

図3 プリズムに入射した光がどのような方向に出て行くかを計算

入射角がおよそ30度よりも小さくなると、先ほど書いたように、プリズムに入った光が全反射して出て来なくなるので、グラフはここで途切れます。入射角が大きくなると、出射角は徐々に小さく、プリズム面に対して垂直に近くなって来ることがわかりますね。図2(b)は入射角50度付近の状態、図2(c)は入射角30度付近の、左端ギリギリの状態に対応しています。

面白いのは偏角の方で、入射光線と出射光線が左右対称になる図2(b)の状態(入射角で言えば50度付近)の時に、極小になります。この最小偏角の測定は比較的簡単に高精度にできますから、これを使って素材の屈折率を求める、ということもよく行なわれます。また、このように偏角が極小値を持つということが、太陽の周りに時折みられる日暈(ひがさ・にちうん)ができる仕組みに深くかかわっているのです。(日暈については

虹の話 その2で説明しています)

プリズムで作った虹を見る

ところで、図2のような光の経路は、直接見ることはできません。横から見る人には、光が目に入らないからです。これを見えるようにするには、光を適度に散乱させて、一部を横にいる人の目に届くようにしなければなりません。そのための最も簡単な方法は、紙などのスクリーンを光の経路に沿って、あるいは光が向かう先に置いて、そこにプリズムからの光を投影することです。あるいは、暗い部屋の中に煙を充満させる方法も有効かもしれません。壁の孔から差し込む光の中で塵がキラキラ輝いて見えるチンダル現象と同じですね。ただし煙の粒子が小さい(概ね100nm以下の)場合は波長の短い光の方が強く散乱される現象が起こりますから、青みが強い虹になる可能性があります。

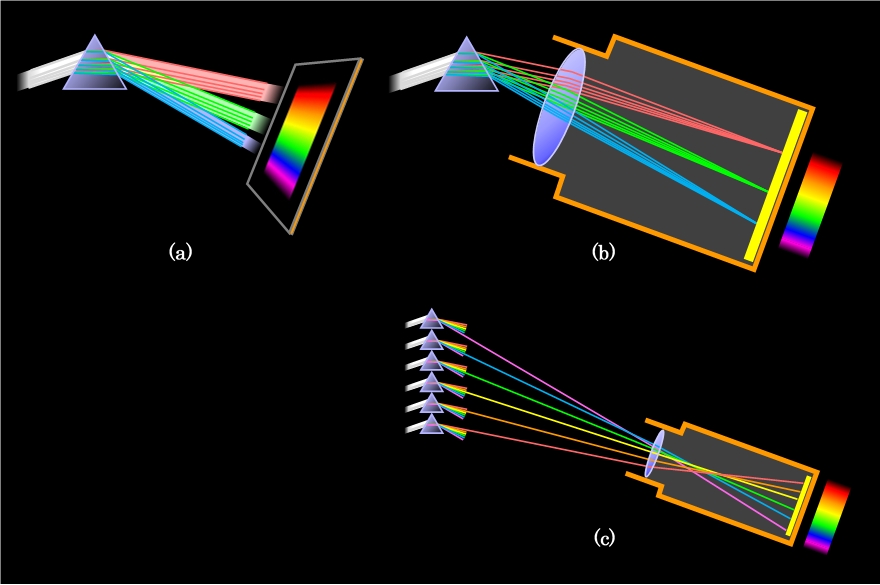

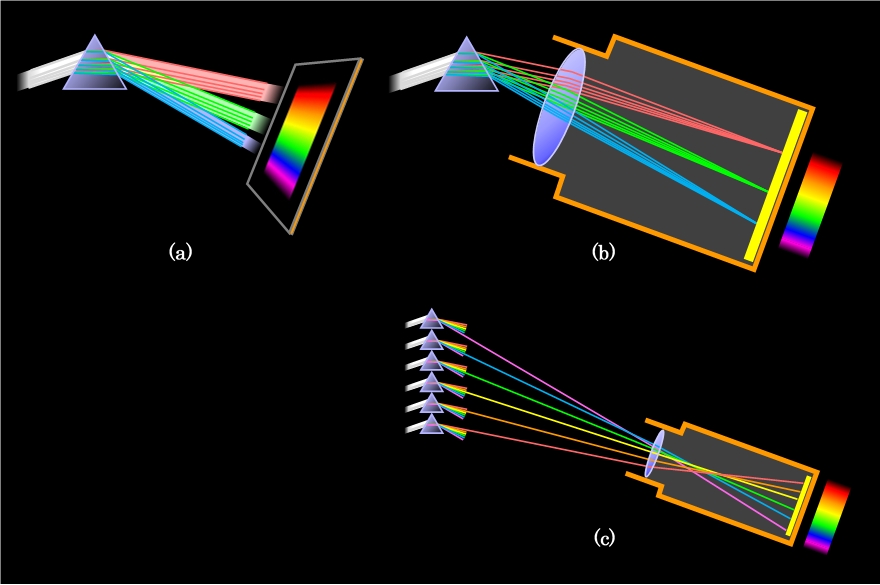

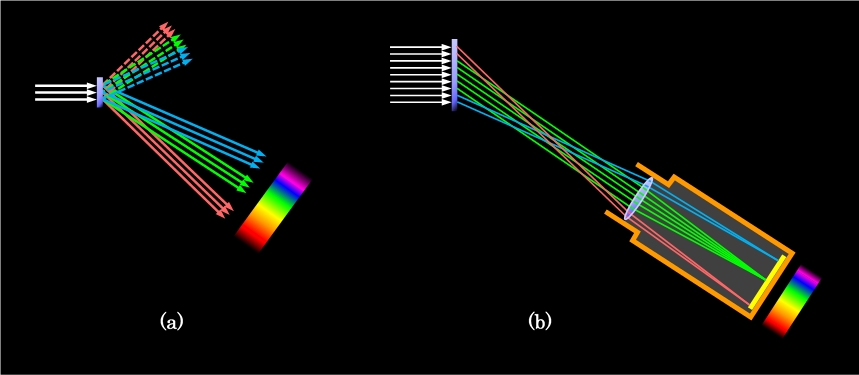

図4(a)に、プリズムから出た光をスクリーンに投影する様子を示しています。図2では光をレーザービームのような細い線で描きましたが、実際の光の幅はもっと広いでしょうから、ここでは少し幅を持たせてみました。描いているのは赤(波長700nm)、緑(波長540nm)、紫(波長400nm)の3色ですが、当然、その間には中間の色が無数に存在しています。また、現実的なガラスに即した描き方では分散が小さ過ぎて見にくいので、例によってアッベ数5の仮想ガラスで計算しています。

図4 プリズムの虹を見る(平行な光線の場合)

この図のように平行光線が入射する場合には入射角はどこでも一定ですから、同じ色ならば出射角も全て同じで、出射光線は平行になります。プリズムに近い場所では各色の帯が重なり合っているので、真ん中あたりは全ての色が混ざって白色になってしまいますが、上端では赤や橙色が、また下端では紫や青色が滲み出るのが見られるはずです。一方、プリズムから遠い場所では色の重なりが徐々になくなって来ますので、図に示したように色に分かれた虹がきれいに投影されます。

スクリーンに投影するのではなくて、図4(b)のようにプリズムから出る光をカメラなどで直接観察することもできます。同じ色の光は平行になっていますから、カメラの焦点を無限遠に合わせると、焦点面上の一点に集まります。レンズに入って来る角度は色によって違うので、別の色が混ざっていても問題ありません。それぞれの色がちゃんと別のところに集まり、きれいな虹を観察することができるのです。逆に、カメラをあまり遠ざけ過ぎると、レンズの大きさには制限がありますから、一部の範囲の光しかカメラに入らなくなります。カメラを上の方に置くと赤い光だけが、下の方に置くと紫の光だけが見えるわけですね。しかし、例えばプリズムが十分に大きければ、プリズムの上の方から来る紫の光と、プリズムの下の方から来る赤の光を(もちろん、その間のそれぞれの色の光も)同時にカメラで捕らえることが可能です。さらに図4(c)のようにプリズムを縦にたくさん並べることができれば、上の方のプリズムからは紫の光が、下の方のプリズムからは赤い光がカメラに入って来て、虹を見ることが可能になります。プリズムをズラッと並べるなど現実的でない、と思われるかもしれませんが、実はこれが

虹の話 その2に出て来る空の虹の見え方につながって来ますので、一応、ここで紹介しておきました。

プリズムからの光をカメラではなくて、直接人間の眼で観察することも可能です。眼の構造は基本的にはカメラと同じですから、レンズの働きをする水晶体を通して、光を感知する網膜上に虹の像が映ることになります。ただし、虹の向きには注意が必要です。網膜上に映った像は凸レンズの実像ですから上下左右が逆さまなので、これを脳が認識する時には180度反転させるようになっています(だからこそ、景色を正しい向きで見ることができるのです)。そのため、脳が認識するのは上が紫で下が赤の虹、ということになります。図4(a)のスクリーンに映した虹とは逆ですね。しかし、何も不思議なことではありません。図4(b)のプリズムから出た光を、光が来た方向(左方向)に延長してみてください。すると、紫の光が最も上の方から、赤い光が最も下の方から来ている状態になっていることがわかります。図4(c)ではもっとはっきりわかりますね。つまり、プリズムを通して見ると、あたかも紫の光源が一番上で、赤の光源が一番下にあるかのように見えるわけで、脳もその通りに認識しているだけなのです。

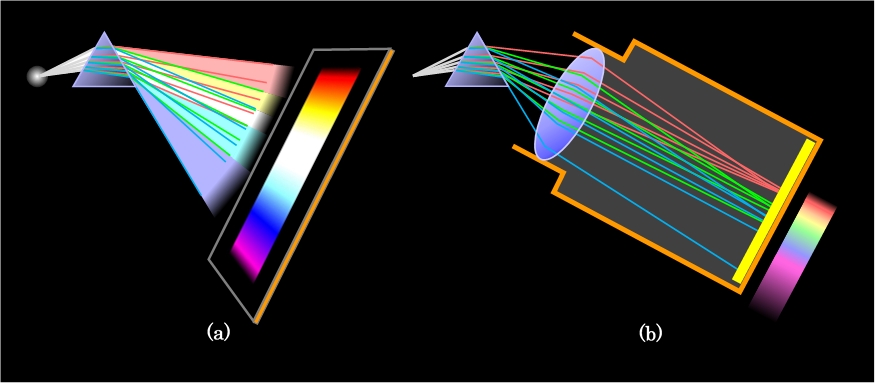

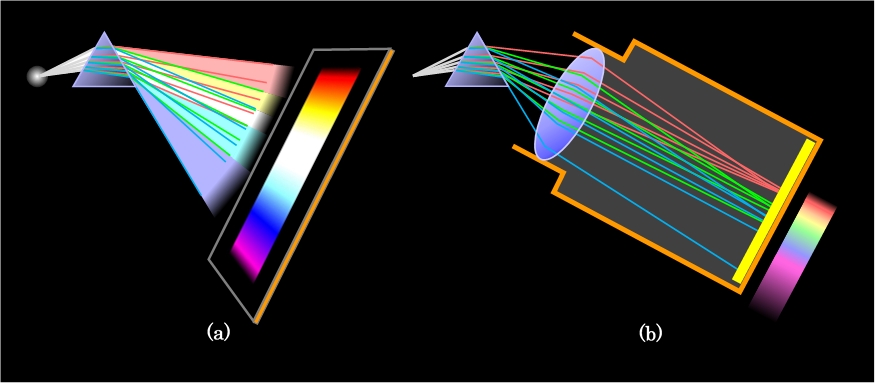

プリズムに入って来る光が平行ではなくて、近くの照明からの光のように徐々に広がる場合は、図5のように少し様子が変わってきます。

図5 プリズムの虹を見る(広がる光線の場合)

今度は、プリズムから出て来る光は、同じ色でも平行ではなく、徐々に広がって行くパターンになります。そのため、色の重なりは大きくなり、しかもプリズムから離れた場所でも重なりが解消されません。図5(a)の例ですと、中央にあるはずの緑色の光などは上の赤や下の紫と重なって、単独で見えている部分が全く無くなっています。このような状態でスクリーンに投影すると、中央部が白く抜けて端の部分にだけ色が見える、不完全な虹になってしまいます。

それでは、図5(b)のように直接に光を観察する場合はどうでしょうか。徐々に広がるタイプの光でも、これが一点から放射されるような広がり方をしていれば、凸レンズで一点に集めることが可能です。しかしプリズムを通した光は、そうは行きません。たとえ元の光源が図5のような点光源であったとしても、プリズムを通ると一点から放射される形ではなくなってしまうので、これを凸レンズで再び一点に集めることはできないのです(プリズムを通して向こう側の景色を見た時にピンボケに見えるのはこのためです)。それでも、レンズの焦点距離を適当に調節してやれば、ある程度は光を集めることが可能です。例えば図5(b)では、赤の光を示す5本の線のうち一番上と一番下が一点に集まるようにレンズの条件を設定して作図しています。指定した2本の光以外はズレてしまいますので図4(b)のようには行きませんが、一応、それぞれの色がボンヤリと集められているのがわかると思います。ボンヤリ集まる場所は色ごとに違いますので、各色がクッキリとは行きませんが、虹を見ることはできるのです。

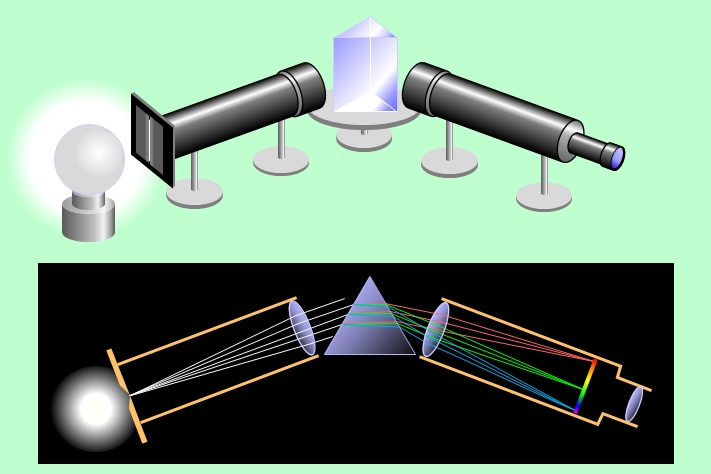

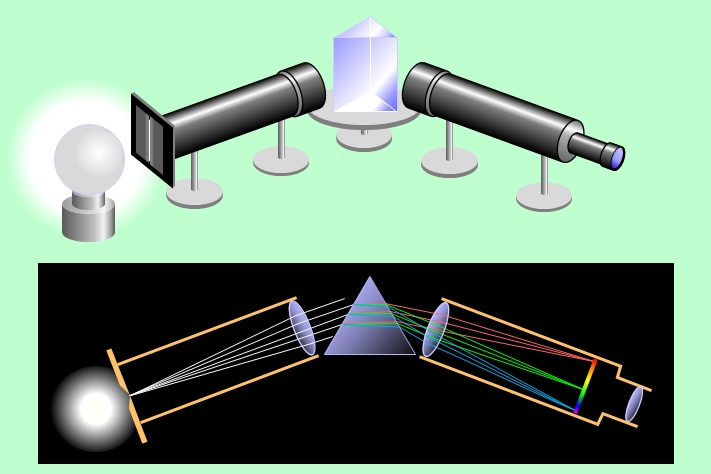

虹を見るだけならば図5の形でも構わないのですが、精密な測定となるとそうは行きません。どの波長の光がどこに来るかがビシッとわかっている必要があります。そのためには、プリズムに入れる光は完全な平行光線である必要がありますから、光学測定用の分光器は図6のような構成になっています。

図6 プリズム分光器

左側にあるのはコリメーターと呼ばれる装置で、細いスリットから出て来た光を凸レンズで平行光線にする役割を持っています。この平行光線をプリズムに入れて屈折・分散させ、出て来た光を望遠鏡で見るのです。望遠鏡の対物レンズが図4のカメラのレンズと全く同じ働きをしていて、望遠鏡の中に虹の像を作り、これを接眼レンズで拡大するわけです。前に書いたように実際のプリズムによる分散の角度はかなり小さいですから、虹(分光器を使う場合は、「スペクトル」と呼んだ方がしっくり来るかもしれません)を観察するのに、望遠鏡での拡大は有効です。

このような分光器は、プリズムさえあれば、虫眼鏡の玉などの有り合わせのレンズを組み合わせて自作することもできます。その際に注意が必要なのはスリットの部分です。ここがいい加減だと、スリットの周辺で散乱された光がスペクトル観察の邪魔をするからです。この余分な光を減らすには、スリットのエッジはできる限り薄く、鋭い形にしなければなりません。金属を削って作るのは大変ですが、既存のナイフエッジ、例えばカミソリの刃などが利用できるので、試してみてください(ケガに注意!)。

余談ですが、分光器の右側の装置を「顕微鏡」と呼んではいけません。プリズムと対物レンズが近いので顕微鏡的に見えるかもしれませんが、対物レンズに入る光は平行、つまり無限遠方からの光と同じですから、対物レンズと接眼レンズの位置関係は完全に「望遠鏡」です。(

光学機器の話参照)

次は「光の回折」

プリズムと並んで、人工的に虹を作るもう一つの道具が回折格子です。回折格子については

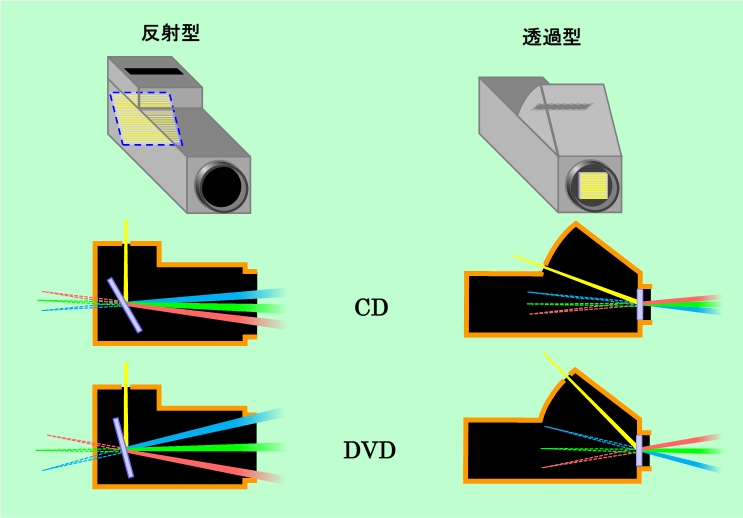

立体映像の話などでも紹介していますが、「虹」を作るという目で改めて見直しておきましょう。プリズムで虹を作る場合は「光の屈折・分散」がキモでしたが、回折格子でキモになるのは別の現象、「光の回折・干渉」です。回折格子には透過型と反射型がありますが、光が色に分かれる原理は同じですから、ここでは透過型で説明します。

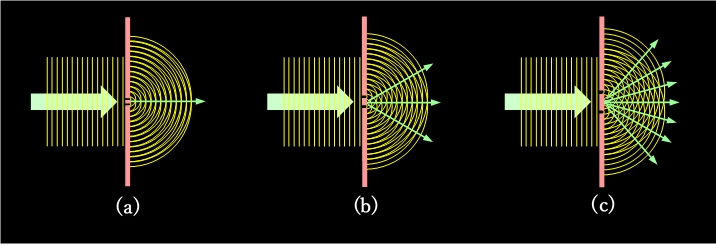

回折格子の基本は、小さな隙間(スリット)から出る光が影の部分にも回り込んで広がる、いわゆる「回折」現象です。スリットが2つ並んでいると、それぞれのスリットから出て広がる光の波が互いに重なりますが、この時、光の波の山どうし、谷どうしが重なって強め合う部分と、山と谷が重なって弱め合う部分とが規則的に現れる、「干渉」が起こります。その様子を示したのが図7です。図の黄色い線が光の波の山の部分であると思ってください。左から平行光線がやって来て中央のスリットを通り、半円状に広がって行きます。

図7 2つのスリットによる光の干渉

図7(a)は、スリットの間隔がちょうど光の波長と同じ場合です。この時、スリットの中間を通る水平線上は両方のスリットから常に等距離になりますから、必ず山どうし(谷どうし)が重なって強め合います。その結果、緑の矢印で示したような、元の光と同じ方向の光が強く出ることになります。これを「0次の回折光」と呼びます。それ以外に山どうしが重なる部分を探すと、0次光と垂直、つまり真上と真下に向かう方向にあることがわかりますが、これは普通は見えないので、実質的に回折光は1本だけです。次に、図7(b)はスリットの間隔が光の波長の2倍の場合です。今度は0次光の他に、水平から30度の方向に、山が1つ分ズレて重なった「1次の回折光」が現れます。厳密に見ると、スリットのすぐ近くでは方向が30度よりも少しだけ大きいのですが、スリットから遠くなるとほぼピッタリ30度になって来ます。現実の回折格子ではスリット間隔や光の波長は1ミクロン以下であるのに対して、出て来る光は数十cm離れた位置で観察するでしょうから、この図のスケールで言えば数百mも先になり、角度は30度と言ってしまっても問題はありません。スリット間隔を波長の4倍まで広げると、図7(c)のように、角度14.5度に1次の回折光、30度に(山が2つ分ズレた)2次の回折光、さらに48.6度に(山が3つ分ズレた)3次の回折光が出るようになります。このようにスリット間隔と波長の大小関係によって、回折光の角度や本数が変化するのです。

スリットが2つではなく多数並んでいると、それぞれのスリット間で同じ現象が起こります。その結果、光が強め合う方向ではより強め合い、弱め合う方向ではよりいっそう弱め合って、回折光のクッキリ度が大幅に増します。図7のような2つのスリットでは、決まった角度からズレた方向にもそこそこの光が残りますが、多数のスリットからできた現実の回折格子では、それぞれの回折光はほどんど特定の角度にしか出ないのです。

回折格子で虹を作る

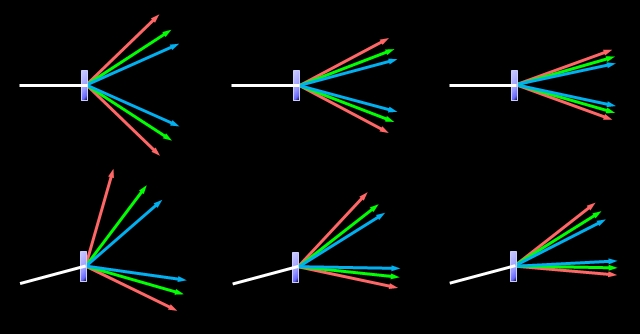

スリットの間隔を変えると同じ波長の光でも回折光の方向が変わる、と言うことは、逆にスリット間隔が同じでも光の波長が変われば回折光の方向が変わることを意味します。これが回折格子による分光の原理です。図8に、例によって赤(波長700nm)、緑(波長540nm)、紫(波長400nm)の3本の光を回折格子に通した時の様子を示します。上段は光が回折格子に水平(入射角0度)に入る場合で、下段は斜め下15度から入射する場合です。それぞれ左から格子間隔1ミクロン(1000nm)、1.5ミクロン(1500nm)、2ミクロン(2000nm)の時の1次回折光の方向を示しています(1次以外の回折光は省略)。

図8 回折格子による分光

格子間隔1〜2ミクロンというのは、回折格子としてはごく普通の条件ですが、プリズムと比べて色による角度差がずいぶん大きいことがわかりますね。左上の条件の場合、赤と紫の角度差は20度以上。普通のプリズムではほぼ実現不可能でしょう。このように大きな角度差が得られるのが回折格子の特徴です。格子間隔をさらに狭くすればもっと大きな角度差が得られますが、あまり狭くし過ぎると図7(a)のように0次の回折光だけになってしまいます(0次回折光は波長によらず同じ方向に進みますから色の分離ができません)。また、色による角度差が大きいのは良いのですが、条件によっては隣の次数の回折光と端っこが重なってしまうこともありますので、目的に応じて最適な条件を選ぶ必要があります。

図8では光を1本のビームで描いていますが、ある程度幅のある光を入れた場合は図9のようになります(格子間隔は1ミクロン)。プリズムと同じように、平行光線が入射する場合には同じ色の光線は全て同じ角度、つまり平行になりますので、効果的に色の分離ができます(図9(a))。これをスクリーンに投影すれば、きれいな虹を映すことができます。ただし、プリズムと比べて色による角度差が大きいので、あまり離してスクリーンを置くと、一部しか映らないかもしれません。同じようにカメラや肉眼で直接見る場合も、遠くからでは特定の色しか見えなくなってしまいます。図9(a)のように格子間隔が1ミクロンの場合、回折格子から20cmも離れると、赤の光と紫の光は7cmぐらい開いてしまいますから、カメラでもよほど大きなレンズを備えていなければ全体像を捉えることは難しいでしょう。最大直径が7mmしかない肉眼で見る場合には範囲がさらに絞られますので、虹が見えるというよりも、見る角度によって色が変化する、という感じの見え方になります。しかし回折格子にある程度の大きさがあれば、図9(b)のように、回折格子上の違う場所からそれぞれ違う色がカメラや眼に届きますから、図の例ですと上の方から赤い光、下の方からは紫の光が(もちろん、その間からも様々な色の光が)来る様子を観察することができます。図4(c)のプリズムを縦に並べた場合と同じですね。

図9 回折格子の虹を見る

平行光線ではなくて、一点から広がる光のように異なる角度の光が混じって入射する場合には、図8の上段と下段が重なる形になりますので、同じ色の光が様々な角度で出て来るようになります。これをスクリーンに投影すると、同じ場所に違う色が来ますから、色が混ざって分離が不十分になりますし、また眼やカメラで直接観察する場合にも、同じ色が様々な角度で入って来ますので、やはり虹が少しぼやけてしまいます。この辺りの事情はプリズムと同じですね。そのため、回折格子を使った分光器でもプリズム分光器と同じように、コリメーターを使って平行光線を作る形になっているのが普通です。(ちょっとした実験程度ならば、ここまで厳密にしなくても、十分に虹の観察は可能ですが)

回折格子の原理をスリットで説明して来ましたが、現実的には、1ミクロンにも満たないような間隔で隙間と遮蔽物を交互に並べるなどは至難の業ですし、光の損失も多くなってしまいます。そこで実際の回折格子は、ガラスや樹脂などの基材に細かい溝を刻んだ形になっています。光を遮る障害物がなくても、例えば溝や突起の部分からは回折光が広がりますので、これが干渉を起こして、回折格子として機能するのです(同じように、光を反射する材質の基材に溝を刻んでやれば反射型の回折格子が作れます)。溝の形状を工夫することで特定の波長の光だけを強く出すようにしたり、全体を曲面にして光を集めたり広げたりする機能を持たせるなど、様々な特性を持った回折格子が作られています。このように設計次第で特性を大きく変えることができるのも、プリズムにはない回折格子の特徴の一つです。色による角度差が大きいことや、どの波長の光がどこに来るかを厳密に決めやすいこともあり、光学的な測定に使われる分光器には、ほとんどの場合プリズムではなく回折格子が使われています。

追記

透過型の回折格子の場合、光がガラスや樹脂の中を通って来ますので、そこで光のエネルギーの一部が失われて、弱くなってしまいます。また、図8や図9では無視しましたが、斜めに光が入って来る場合にはガラスや樹脂による屈折現象が加わって、話が複雑になりますし、そもそも使っているガラスや樹脂を透過できないような光は観察できません。このような理由から、分光に使用される回折格子はほとんどが反射型です。

身の回りの回折格子

プリズムはともかくとして、本格的な回折格子を入手するのは普通は難しいでしょう。ですが、身の回りには回折格子の代わりになるものがいろいろあります。その代表格がCDやCVDなどの光ディスクです。これらのディスクにはピットと呼ばれる細かい構造がらせん状に配置されています。ピットの有無で反射層からの光の反射率が変わるので、この反射率の違いをレーザー光で読み出すようになっているのです。反射率を変える方法は、凹凸の形成であったり、色素の有無であったり、あるいは結晶構造の違いであったりと方式によって様々ですが、どの方式にしろ、光の反射の様子が異なる部分がびっしりと並んでいることに変わりはありませんから、これが回折格子として働くわけです。円周方向のピットの長さや並び方はデータの内容に応じて変化するので、こちらの方向では少々ランダムな回折になってしまいますが、半径方向のピットの間隔(トラックピッチ)はディスクの規格で決まっていますので、この方向は安定な回折格子になります。また、CD-RやDVD-Rのような書き込み可能なディスクの場合でも、ピットを形成する際の案内になるらせん状の溝が切ってありますので、書き込み前のピットがない状態でもちゃんと回折格子になります。むしろピットがないことで円周方向の不規則さがなくなりますから、回折格子としてはより理想的な状態になっていると言えるでしょう。

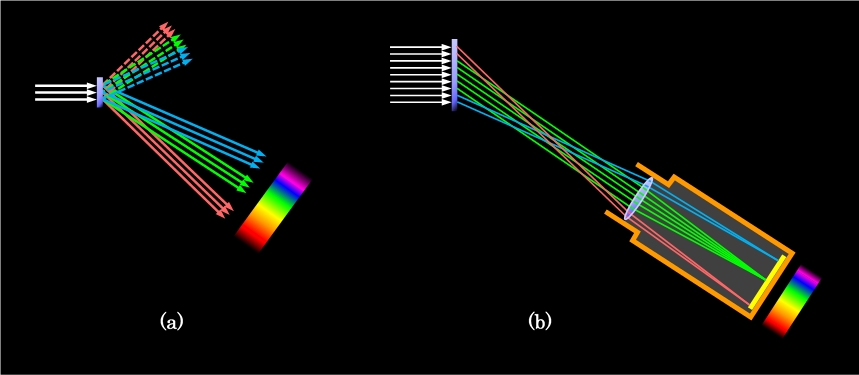

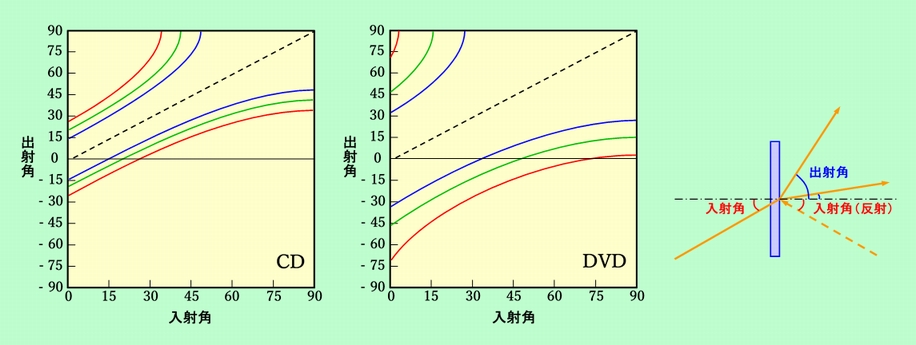

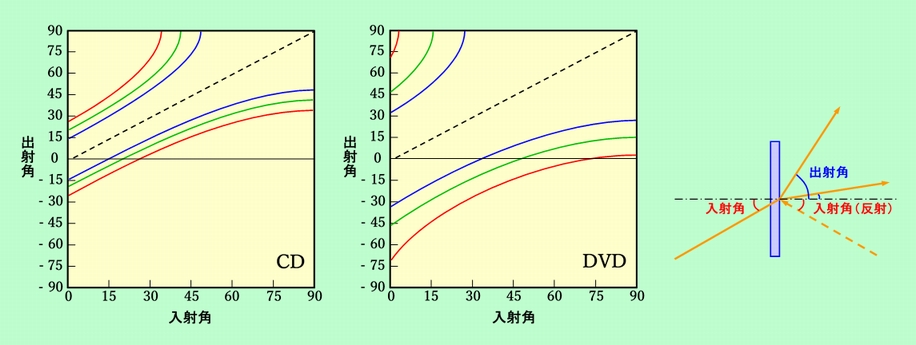

それでは、CDやDVDによる光の回折はどんな感じなのか調べてみましょう。CDのトラックピッチは1.6ミクロン、DVDのトラックピッチは0.74ミクロンと決まっていますから、これらに光を入れた時の回折の様子を計算することができます。その結果を、図10に示します。左がCDの場合、右がDVDの場合で、グラフの横軸は入射角、縦軸は回折光の出射角を表しています。出射角の符号は、右側の図で上向きをプラス、下向きをマイナスとしました。図中の黒色の波線は0次の回折光の角度、赤、緑、青の線は、それぞれ例によって波長700nm、540nm、400nmの1次の回折光の角度を表しています。図3のプリズムの場合と比べて、色による角度差が大きいことがよくわかりますね。特にピッチの狭いDVDでは回折角度も大きく、色による差も広がっています。

図10 光ディスクでの光の回折の様子

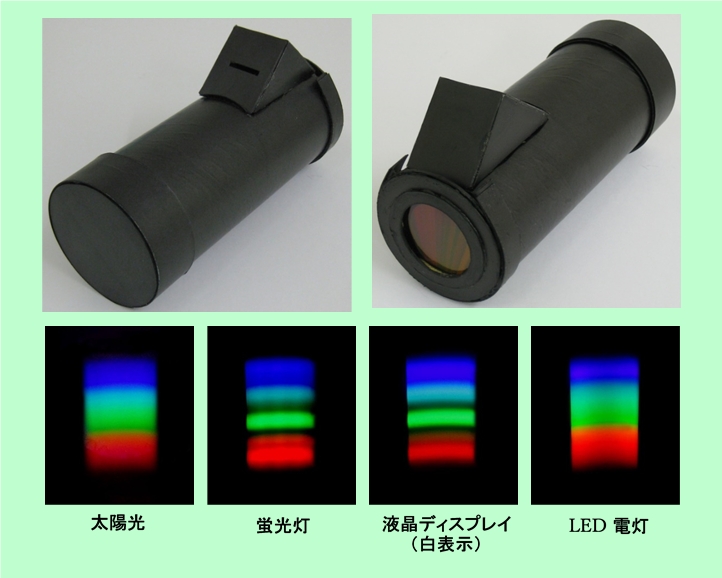

これらの光ディスクを使って、簡単な分光器を作ることもできます。本格的な分光器では、図6のように入射光線が平行になるようにしなければなりませんが、ちょっとスペクトルを見る程度ならば、細いスリットを通して光をある程度絞るだけで十分です。それも、ナイフエッジのような鋭いスリットである必要はなく、黒い紙に幅1〜2mm程度の細長い孔を開けるぐらいで大丈夫です。レンズの代わりに小さな孔を開けただけのピンホールカメラでも一応は写真が撮れる、ということと同じようなものですね。

分光器の形は工夫次第でいろいろできますが、入射光とディスクの角度、回折光の出射角度の関係は、あらかじめちゃんと把握しておく必要があります。そのために役に立つのが図10です。例えば、CDに対して60度の角度で入射光を当てた場合、回折光の方向は30度付近に来ることが図10からわかります。ですから、CD(の破片)を水平に対して60度の角度で立てかけて真上から光を当てれば、回折光はほぼ水平方向に出ることになります。このような配置にしたのが、図11左のCDを使った反射型分光器の光路図です。この分光器を右の孔から覗くと、立てかけたディスクの奥の波線の方向から、それぞれの色の光が来るように見えるのです。同じようにDVDの場合は、75度ぐらいでディスクを立てかけると15度付近に回折光が出ることがわかりますから、図11の左下のような配置で分光器を作ることができます。これらの例では入射光に対してほぼ90度の方向に回折光が出ますから、装置としても組みやすいですし、目的の光源に向けて観察する際にも扱いやすくなります。

図11 光ディスクを使った分光器

反射型だけでなく、図11右のような透過型の分光器も作れます。この場合、CDやDVDそのままではダメで、光の透過を妨げているディスク表面の塗装(ラベル面)と、アルミなどの薄膜でできた反射層を取り除く必要があります。CDの場合は比較的簡単で、ラベル面のすぐ下に反射層がありますから、ラベル面に粘着テープなどを張り付けて一気に剥がすとまとめて取り除くことができます。一方DVDはちょっとやっかいで、2枚のプラスティック板の間に記録層と反射層を挟んだ構造になっているので、この2枚を剥がさなければなりません。ディスクの端の方を少し切って断面を出し、厚みの中央付近にカッターナイフの刃を入れると2枚に剥がすことができます。うまく行けば反射層と記録層(つまり回折格子になる層)がきれいに分かれて、ラベル面側に反射層、透明な側に記録層が残ってくれますが、場合によっては反射層の一部が記録層の上に斑に貼り付いていることもありますので、その場合は粘着テープなどで取り去る必要があります。

このようにして作った透過型の回折格子を図11右のような形に組むと、透過型の分光器になります。ここでは回折格子を筒の一端に空けた孔に取り付けて水平方向から(図では右から)覗く形にしました。このようにするためには、回折光が水平に、つまり出射角0度で出て来る条件を探さなければなりません。そこで再び図10のグラフを見てみると、出射角が0度付近になる時の入射角は、CDが約20度、DVDが約45度であることがわかります。ですから、入射光線がちょうどこの角度で入って来るようにスリットの位置を決めてやればよいことになります。これを右から覗くと、目の前の回折格子を透かした奥の方に虹が見えるのです。

透過型分光器の光の経路を見ると、左の方に伸びた筒は不要のように思えますが、実はこれが結構役に立ちます。分光器の内部は黒く塗って余分な光の散乱を防ぐのですが、どうしても多少の散乱は起こり、スリットから回折格子にかけての部分が少し明るくなってしまいます。その時に奥の方に長く伸びた筒があると、その部分には散乱光が届きにくいですから、真っ暗な空間を背景に虹がくっきりと見えるのです。反射型の分光器は、ただ単に虹色に光るディスクの表面を見ているだけ、という印象があるのですが、透過型の分光器は、何もない空間に虹が浮かんで見えるので、ちょっと幻想的な雰囲気があります(個人の感想)。

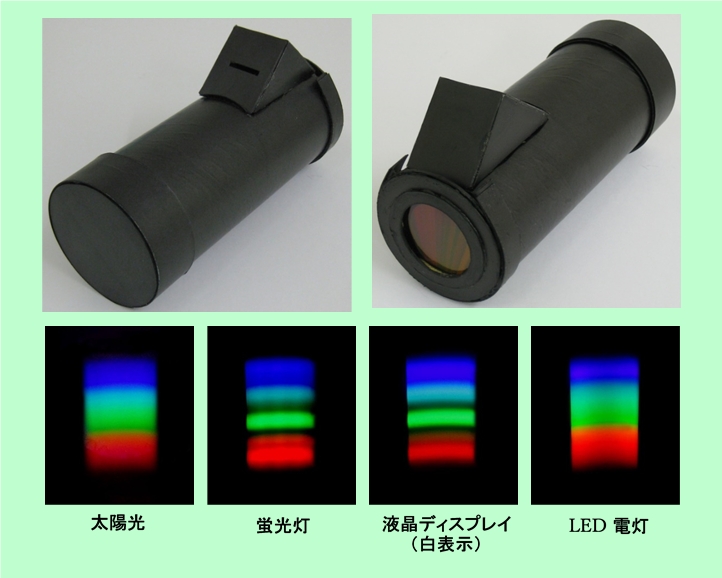

図12に、私が実際に作った分光器の写真を載せておきました。DVD-Rを使った透過型の分光器で、このような単純な分光器でも、図に示したようなスペクトルが観察できます。

図12 手作りの透過型分光器

薄膜が作る虹

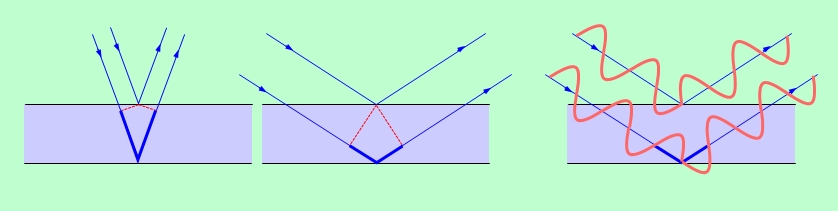

プリズムや回折格子が作る虹について書いて来ましたが、最後に、シャボン玉の表面や、水面に浮かんだ油膜などが見せる「虹」のような色彩について見てみましょう。これらは、薄膜による「光の干渉」によって引き起こされる現象です。

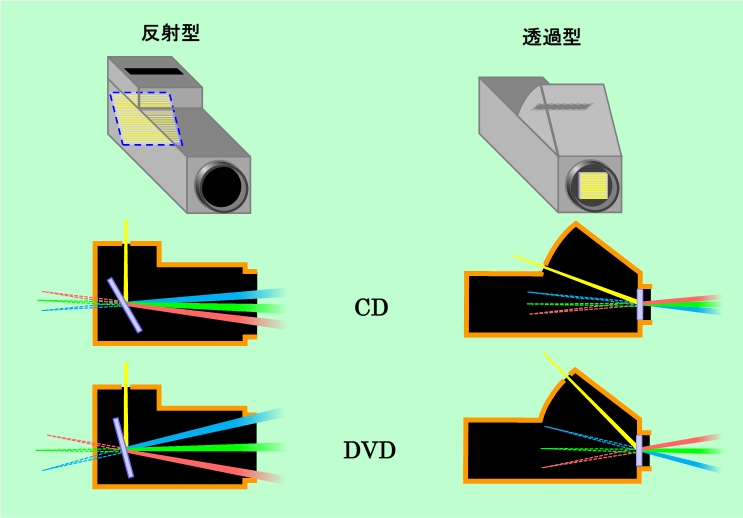

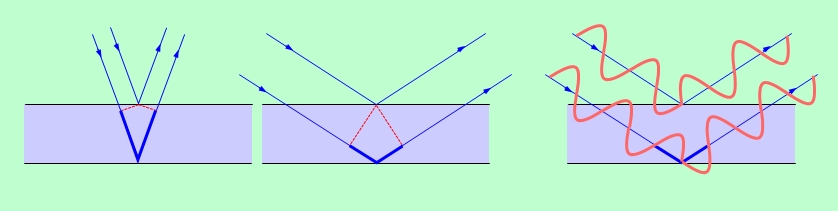

薄膜に光が入ると、膜の表側と裏側で光の反射が起こります。この時、2つの反射光は通ってきた距離(光路)が違いますから、その光路差に応じて光が強め合ったり弱め合ったりする干渉が起こります。図13の太線の部分が光路差に相当し、垂直に近い小さい入射角の時(図13(a))の方が、水平に近い大きい入射角の時(図13(b))よりも光路差が大きいことがわかります(反射の法則に従って、反射角度は入射角度と同じになります)。また、当然ながら膜が厚い方が光路差は大きくなります。この光路差がちょうど1波長分や2波長分(波長の整数倍)になった時に、図13(c)のように2つの反射光が強め合って、強い反射になるのです。

図13 薄膜による反射光の干渉

波長が長いほど、1波長分ズレるのに長い光路差が必要ですから、赤い光は小さい入射角度に、紫の光は大きい入射角度に強い反射が現れます。実際の角度を計算してみると、膜厚が400nm(0.4ミクロン)の場合、波長700nmの赤い光が強く反射される角度は29度、540nmの緑の光は47.5度、400nmの紫の光は60度になります。厳密に言えば、膜に入った光は屈折率に応じて曲がりますし圧縮されますから、本当ならばそれも考慮しなければなりませんが、ここでは話がめんどうになるので、屈折率の影響は無視しました。

註

この分野を少し勉強したことがある人なら、これがブラッグの反射条件と呼ばれるものであることを知っていると思います。ここでややこしいのが、ブラッグの反射条件では入射角度を境界面との角度で表す慣例になっていることです。一方で、光の屈折などを扱うときの入射角度は境界面に垂直な方向との角度で表されますから、両者で入射角の扱いが違っています。これを混同してしまうと、式の中のsinとcosが入れ替わったりしますから注意してください。なお本稿では、虹にかかわる屈折現象が話の主題ですから、入射角は全て境界面に垂直な方向との角度で表すことにします。

プリズムや回折格子では、一定の角度で光を入れても、それが色ごとに違う角度で出て来ました。しかし薄膜での光の干渉では、入射角が決まれば反射の方向も一つに決まり、特定の色だけが強く見えます。つまり、同じ入射条件で違う色を見ることはできず、違う色を見るためには入射光線の角度や見る角度を変える必要があるのです。逆に言えば、見る角度によって色が様々に変化するわけで、これはこれで幻想的なものです。色素による発色とは違って、このような色のことを「構造色」と呼びます。タマムシやモルフォ蝶の羽などなどが有名ですね。タマムシの場合は薄膜が何層にも重なった構造、モルフォ蝶(の鱗粉)の場合は、複雑に入り組んだ本棚のような構造が基本になっていますが、いずれも光の干渉による構造色です。

それでは、シャボン玉や油膜で、特に見る角度を変えなくても様々な色が見えることがあるのはなぜでしょうか。その理由は、これらの液状の膜は厚さが一定ではなく、しかも常に動いていて、厚さの分布状態が時々刻々変化しているからです。先に書いたように、反射光の光路差は膜厚によっても変わりますから、強い反射が起こる条件が場所によって、時間によって、どんどん変わっているのです。

ところで、この節のタイトルは「薄膜が作る虹」です。しかしこれまでの説明では、光路差が光の波長の整数倍になればよいのですから、「薄い膜」である必要はないのでは? という疑問が湧いてくるかもしれません。そもそも「薄膜」というのはどのくらいの厚さの膜のことを言うのでしょうか。その答えは、膜を厚くした時の光の干渉を考えればわかります。

例えば、(光学的な)厚さが300nmの膜に垂直に光を入れてみましょう。往復での光路差は600nmになります。この条件で強く反射する光の波長は光路差600nmの整数分の1ですから、600nm, 300nm, 200nm, 100nm ・・・・・となります。このうち目で見えるのは600nmの光のみで、他は紫外線ですから、反射光の色は600nmの橙色です。それでは膜厚が倍の600nmになったらどうなるかと言うと、強い反射が出る波長は、1200nm, 600nm, 400nm, 300nm ・・・・・となり、可視光線の領域に600nmの橙色と400nmの紫が入って来ますから、この2色が混ざって、色合いがはっきりしなくなります。さらに膜が厚くなって1800nm(1.8ミクロン)になると、反射波長は 3600nm, 1800nm, 1200nm, 900nm, 720nm, 600nm, 514nm, 450nm, 400nm ・・・・・。今度は、赤と橙と緑と青と紫が入って来ました。これはもう全色揃ったも同然で、色はほとんどわからなくなってしまいます。このように、膜が厚くなると様々な色が混ざってしまって、特定の色は見えなくなるのです。その意味で、光学的に薄膜と言えるのは、光の波長と同程度か、せいぜい2倍ぐらいまで、と言えるでしょう。

雑科学ホーム

hr-inoueホーム